この記事について

近年、PM/PL人材が今後の社会でますます必要とされることが、社会的に広く認識されていますが、その評価手法や育成プロセスはブラックボックスに包まれています。この記事では、個別の案件の状況によりパフォーマンスが変わってしまう、PM能力の賞味のところを明らかにするための、評価の観点と尺度を解説します。

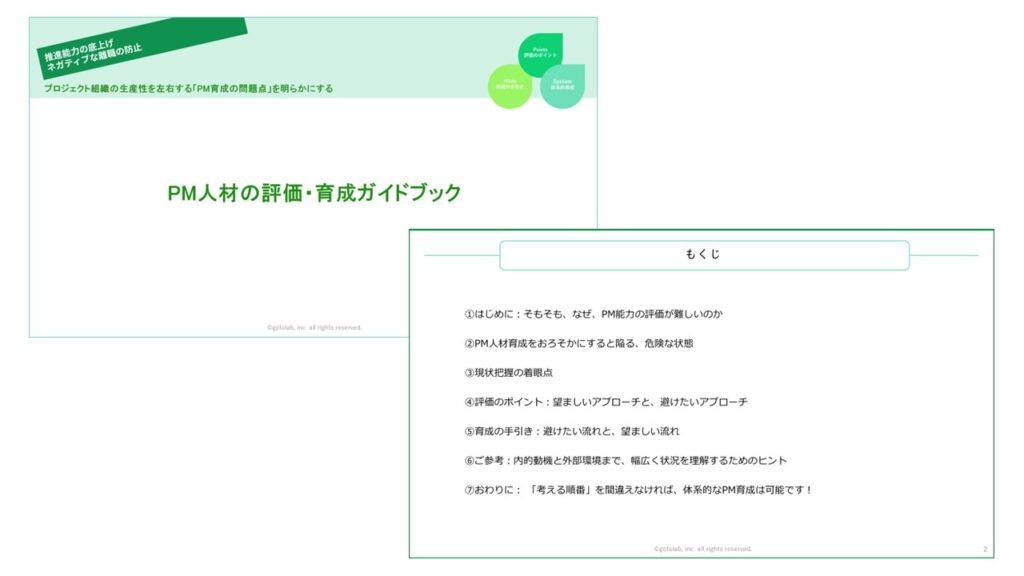

また育成プロセスにおいて取るべきアプローチ、避けるべきアプローチについても解説します。PM人材育成ガイドブックと、評価テンプレートも公開しています。

もくじ

1 着目する問題:なぜ、PM人材の評価・育成が困難なのか

2 評価・育成の、はじめの一歩は「状況の把握」から

3 PM能力評価の観点と尺度を、一挙解説!

4 育成の、目指したいアプローチと避けたいアプローチ

5 まとめ

着目する問題:

なぜ、PM/PL人材の評価・育成が困難なのか

AI時代の花盛りを迎えた昨今。「作業」的な仕事に、人の手が必要とされなくなっていくことは、時代の必然であるように思われます。

一方で、作業の方向性を示したり、進捗やクオリティコントロールをする、といった役割においては、いよいよますます、人間の力が必要とされることも、間違いなさそうです。今後のプロジェクト型業務において、立場としてPM/PLの役割を担える人材が、今後ますます不可欠なのは間違いない。

そんな昨今において、あらゆるプロジェクト型組織の経営陣が頭を抱えている悩みは、PM人材は、採用も育成も、めったにうまくいかない、という、どうにもならない現実です。

「育成には時間がかかる 適性の見極めも難しい」

「中途採用市場でも枯渇しており、選考やマッチングも困難」

「採用後のオンボーディングも、苦労することやうまくいかないケースが珍しくない」

プロジェクトワークの本質を一言であらわすならば、それは「ひとつひとつ、どこかが少し、違う」ということです。それゆえに「このスキルさえあれば、必ずできる」「こういう行動さえやれば、かならずうまくいく」というものが、うまく整理できない、というところに、最大の特徴があります。

外部環境のおかげでうまくいくこともあれば、その逆もあります。メンバーの助けがあってうまくいくこともあれば、その逆もあります。そのプロジェクトが、どんな要素や行動のおかげでうまくいったか(あるいは、いかなかったか)、ということは、当事者自身にも、周囲の評価者にも、よくわからない、という問題があります。

●案件や状況などの個別性が高いために、PM能力を客観的に評価することが、そもそも難しい

●成功基準、初期条件の有利不利、課題や制約の質・量も異なるし、関係者同士の相性や外部環境の影響も大きい

●そのなかで、PMやPLの力のおかげで成功させたのか、そうでなかったのか、外の人間から見えづらい

●業務の中で、PMやPLが適切に物事に対処できているのかを客観的に判断するのも、実際問題として、かなり難しい

●PM能力は、いわゆる狭義のPMスキル以外にも、広い範囲の知識や技術、能力、経験が求められる

●ゆえに、とりあえずPM研修を受けさせたら、PM能力が向上する、という図式は、いつでも成り立つとは限らない

こうした各種の問題により、PM/PL人材の評価や育成は、解明困難なブラックボックスになってしまっています。

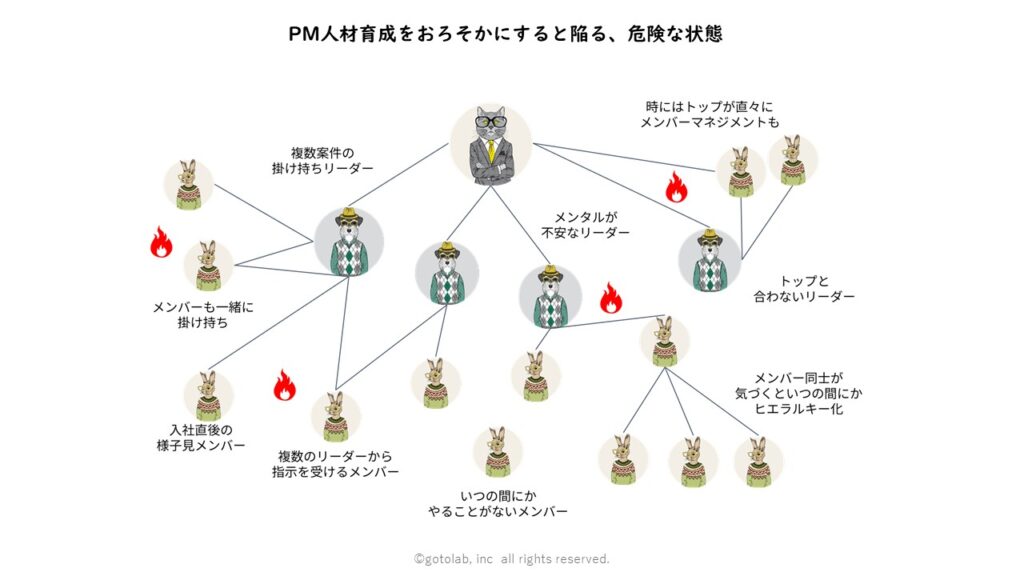

しかし、PM人材の評価・育成が困難だからといって、おろそかにしてはいけません。これをおろそかにした結果、起きがちなのが、以下に図示するような組織状況です。このような状態になると、プロジェクト組織のトップが意思決定のボトルネックになってしまい、リーダー層やメンバー層が「言われたことしかやらない」「言われたことも、満足にやれない」ということになってしまいます。それは大変に危険な兆候です。

評価・育成の、はじめの一歩は「状況の把握」から

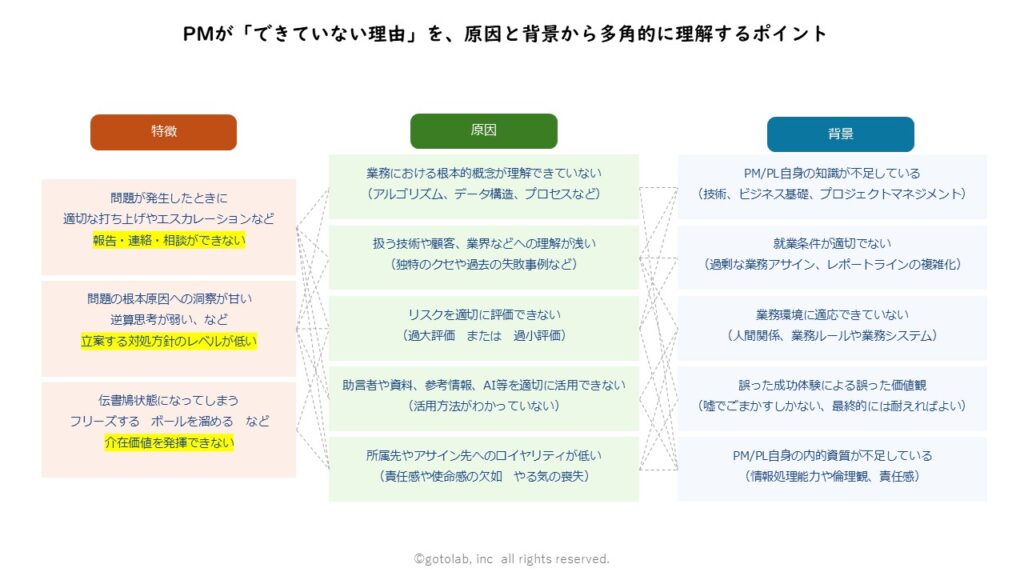

PM育成にあたって、まず最初に整理しなければならないのは「現状の把握」です。その着眼点は「適切なプロジェクトマネジメント行動が取れていない原因と背景は、どこにあるか」ということです。PMスキルが発揮できていない、という現象や状況そのものは、あまり多様性はありません。いわゆる、ホウレンソウや問題解決の質が低く、介在価値が発揮できていない、ということがほとんどすべてです。

しかし、その原因や背景は、本人のスキルや資質だけでなく、業務状況や組織的な背景など、様々な要因が関係しています。

PM育成を考えるにあたっては、まずは「自社にとっての優先的な問題は、どれか」ということを、適切に把握しなければなりません。

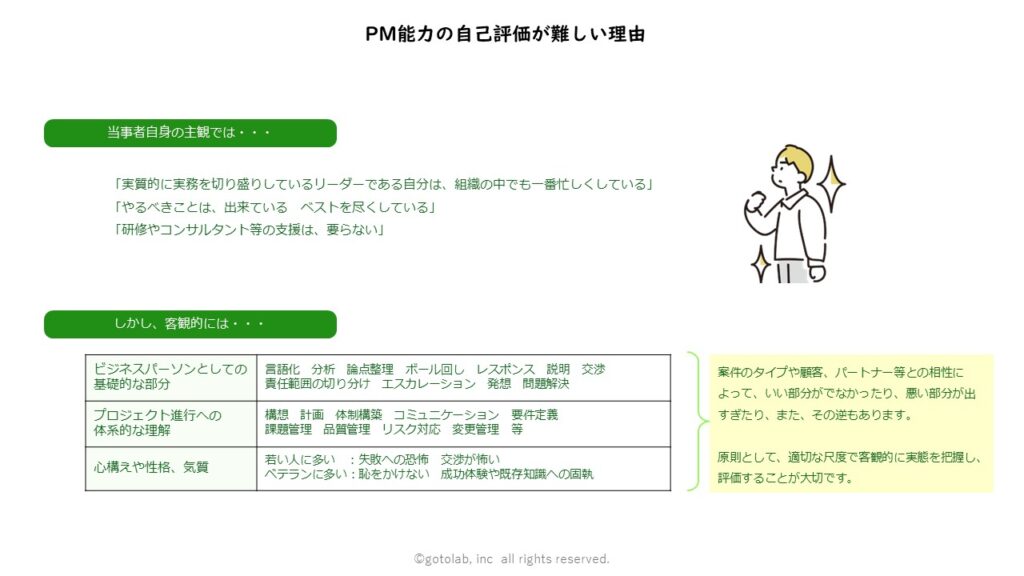

プロジェクト業務の実情は、当事者以外の第三者にはそもそも理解することすら、難しい、というところがあります。ゆえに、プロジェクトマネジメント業務が適切に実施できているかどうかを、自己評価に任せることは、大変に危険です。

PM能力評価の観点と尺度を、一挙解説!

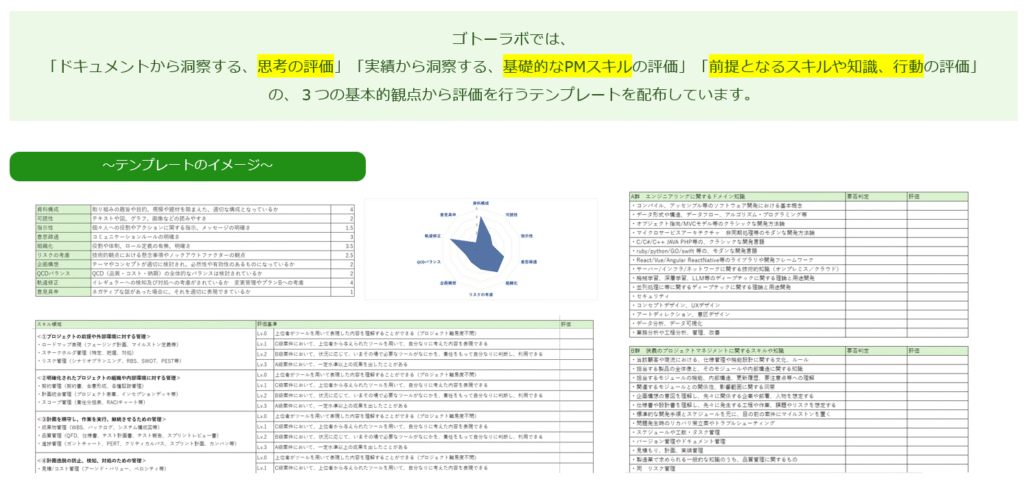

以上のような背景的な問題を考慮したうえで、個別の人材の評価をするわけですが、基本的な観点には3つのポイントがあります。

①ドキュメントから洞察する、思考の評価

当事者のパフォーマンスは、案件や関係者との相性や状況に依存するため、ヒアリングや結果からでは、客観的な洞察は困難です。

PMスキルを評価するためには、実は、その初期構想や計画にあたっての資料や、進行途中のドキュメントを確認するのが、最も有効です。

評価の尺度は、以下の10個に着目します。

| ・資料構成 | 取り組みの趣旨や目的、規模や題材を踏まえた、適切な構成となっているか |

| ・可読性 | テキストや図、グラフ、画像などの読みやすさ |

| ・指示性 | 個々人への役割やアクションに関する指示、メッセージの明確さ |

| ・意思疎通 | コミュニケーションルールの明確さ |

| ・組織化 | 役割や体制、ロール定義の有無、明確さ |

| ・リスクの考慮 | 技術的観点における懸念事項やノックアウトファクターの観点 |

| ・企画構想 | テーマやコンセプトが適切に検討され、必然性や有効性のあるものになっているか |

| ・QCDバランス | QCD(品質・コスト・納期)の全体的なバランスは検討されているか |

| ・軌道修正 | イレギュラーへの検知及び対処への考慮がされているか 変更管理やプランBへの考慮 |

| ・意見具申 | ネガティブな話があった場合に、それを適切に表現できているか |

②実績から洞察する、基礎的なPMスキルの評価

基礎的なPMスキルを有しているかどうかは、以下の5つの領域について把握することで明らかになります。

これらは、過去の案件における実績に基づき、評価することができます。

| プロジェクトの 前提や外部環境に対する管理 | ・ロードマップ表現(フェージング計画、マイルストン定義等) ・ステークホルダ管理(特定、把握、対処) ・リスク管理(シナリオプランニング、RBS、SWOT、PEST等) |

| プロジェクトの 内部組織・環境に対する管理 | ・契約管理(契約書、合意形成、各種証跡管理) ・計画統合管理(プロジェクト憲章、インセプションデッキ等) ・スコープ管理(責任分担表、RACIチャート等) |

| 計画を順守し、作業を 実行、継続させるための管理 | ・成果物管理(WBS、バックログ、システム構成図等) ・品質管理(QFD、仕様書、テスト計画、スプリントレビュー) ・進捗管理(ガントチャート、PERT、スプリント計画、カンバン等) |

| 計画逸脱の防止や検知、 対処のための管理 | ・見積/コスト管理(アーンド・バリュー、ベロシティ等) ・変更管理(変更手順定義、変更台帳管理) ・信頼関係管理(障害/不具合報告書、始末書等) |

| コミュニケーション全般の管理 | ・定例MTGの主催進行、議事録管理 ・連絡体制及びルールの定義 ・課題及び ToDoの管理 |

③前提となるスキルや知識、行動の評価

適切なプロジェクトマネジメントが実行できるようになるための、前提となるスキルや知識、行動には、6つの群があります。

| A群 その業務におけるドメイン知識 | その事業を行う上での基礎的な技術知識や背景となる理論、あるいは業界知識、顧客理解、業務プロセスなど、プロジェクトを行うドメインについての個別知識は、すべての前提となります。 |

| B群 狭義のプロジェクトマネジメントに関するスキルや知識 | PMBOKに代表される知識体系を知っておくことも、もちろん有効です。ですが、教科書を読み、資格を取ればそれでよい、というわけではなく、実践的なスキルや知識も求められます。 |

| C群 利害関係・社内手続き、コミュニケーション | こちらは、そのプロジェクト組織の内部的なコミュニケーションやマネジメントというよりは、いわゆる企業組織の内部的なステークホルダー特定や一般的なコミュニケーションスキルを指しています。 |

| D群 ビジネススキル/マネジメント系知識 | ロジカルシンキングや問題解決、マーケティングや交渉、ファイナンス、法務などの、いわゆるMBA的な知識・スキル群は、PMにとって基礎的なものとして欠かせません。エンジニア出身のPMの場合、こちらに弱点がある場合があります。 |

| E群 日常、または非日常における所作 | 最終的に、幅広い利害関係者に対して適切な信頼関係を築き、有効なコミュニケーションや行動、意思決定を促していけるかどうかは、最終的にはPM/PLの「所作」が求められます。 |

| F群 基礎教養、リベラルアーツ | 一見、直接的には実務に関わってこないようでも、企画構想の質を高め、より有効な危険予知を助け、エグゼクティブからの深い信頼を得るための、真のバックボーンは基礎教養に宿ります。 |

さて、以上、PM能力の要素を分解したうえで、評価をするための観点について、解説いたしました。これらは、PM・PL職であれば、誰だって全部、満点を取らなければいけない、というものではありません。所属している部門や取り組んでいる案件によって、特に大事なものもあれば、そうでないものも、あります。

ですので、その業務に必要なスキルや知識を備えているのか、適切な行動を取っているのか、という観点で、評価をしてみていただけると幸いです。

また、当たり前ですが、評価というものは、評価すれば終わり、ということではなく、より能力を向上していくためにするものですから、今後の能力開発において、どの領域が大事なのか、伸ばしてほしいのか、という点を考察しなければなりません。

育成の、目指したいアプローチと避けたいアプローチ

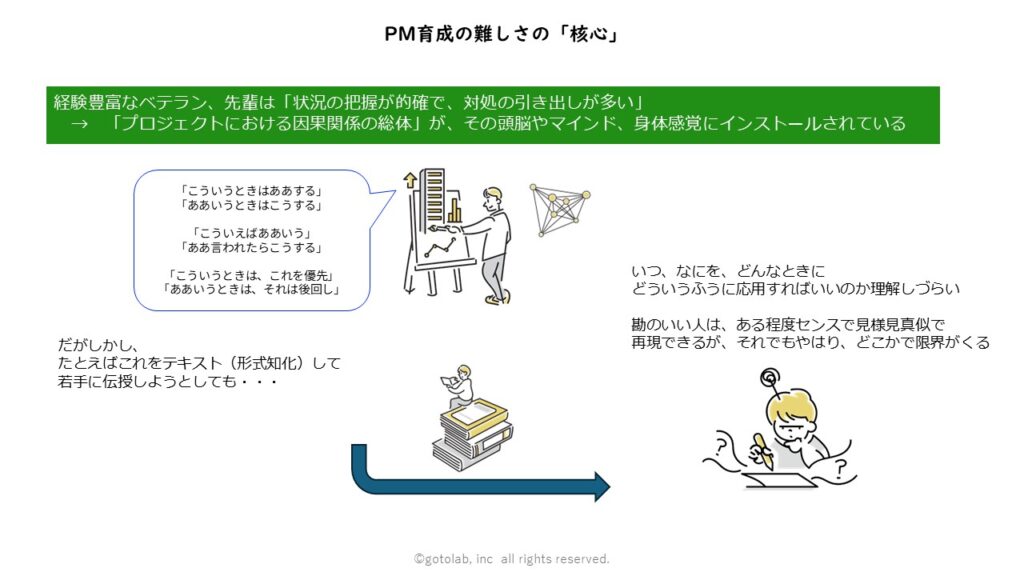

PM育成の難しさの核心とは、形式知化された原則論を教えても、それを活かす側の準備が整っていなければ、馬の耳に念仏になってしまう、ということです。

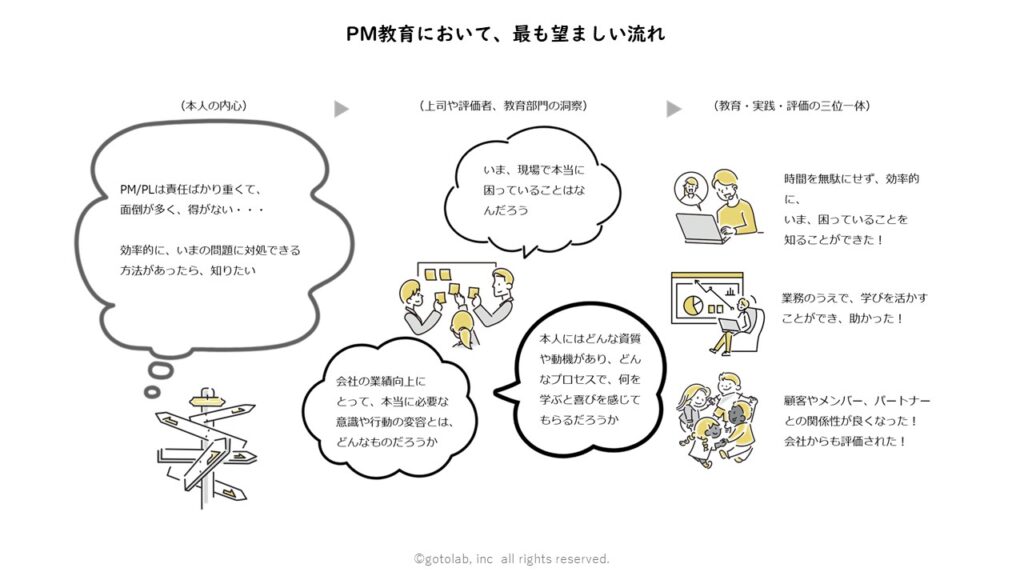

PM育成にあたって、最も望ましいのは「当事者から喜ばれる」ということです。そのためには、実務のうえで困っていること、本当に必要としているものを、まずは適切に理解し、整理すること。そして、業務負荷やスケジュールも考慮したうえで、受け取りやすい形で、提供する、ということです。

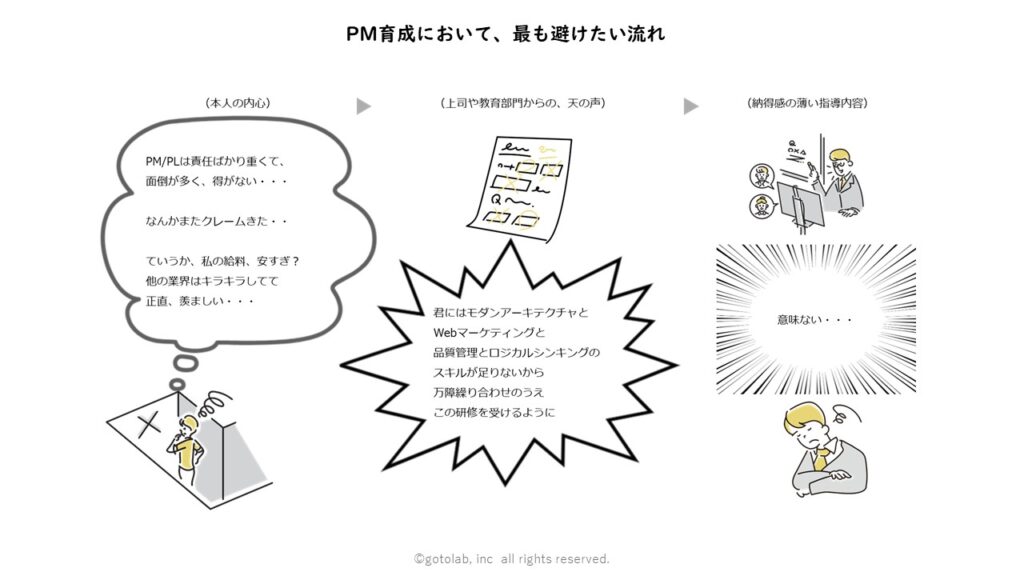

ゆえに、一般的なポータブルスキルと同じようなものだと考えてなされるPM育成では、下図でお見せするようなことが起きています。

多くのPM研修が、無意味さを感させてしまうのは、こうした押しつけ型の教育の弊害によるものなのです。

では、どうするべきなのか。最大のポイントは、実務のなかで、学ぶことの必要性に、自ら気づく、ということです。そのために、まずは「案件や課題」、次に「学びのコンテンツ」との出会いを演出することが、PM能力開発における、最大のコツです。

まとめ

以上、PM人材の評価と育成の全体像について、解説させていただきました。

この論説を総括しますと、PM人材の評価・育成は「考える順番」がすべて、です。

①PMスキルの不足が、なぜ、どこで、どのように起きているか、まずは現状をできるだけ、正確に整理する

②ドキュメントや実績をもとに、当事者の「思考の質」を確かめる

③現場で起きている問題だけでなく、業務負荷やスケジュール、感情面も考慮したうえで、育成施策を企画する

④当事者に喜ばれる形で、コンテンツを提供していく

「考える順番」を間違えなければ、体系的なPM育成は可能です。

ご参考になる部分が、ひとつでも、ふたつでもあれば、大変嬉しく存じます。

また、ゴトーラボでは、多くの育成事例を通して、理想的な課題や教育コンテンツとの出会いのあり方の知見を蓄積しています。このコラムにご興味をもってくださった方には、無償での壁打ち、相談をご提供しています。ぜひ、お声掛けをいただけますと幸いです。

PM人材育成ガイドブックと評価テンプレートを進呈中!

組織的なPM/PL人材育成を、どのような体系で、どのようなコンテンツで進めていけばよいか、ということを考えるためのガイド資料と評価テンプレートを、無料で公開しています。ぜひ、お役立ていただけますと幸いです。

ダウンロードはこちらから

https://www.gotolab.co.jp/wp-content/uploads/2025/07/PMskill-evaluation_gotolabSpecialTemplate.xlsx

評価テンプレートを、活かすための、ガイドブックも、ぜひ、ご参考いただけますと幸いです。

ダウンロードはこちらから

この記事の著者

プロジェクト進行支援家 後藤洋平

ものづくり、新規事業開発、組織開発、デジタル開発等、横断的な経験をもとに、何を・どこまで・どうやって実現するかが定めづらい、未知なる取り組みの進行手法を考える「プロジェクト工学」の構築に取り組んでいます。

プロジェクト能力開発やPM/PL人材不足問題の解決のために、日々、試行錯誤しながら、活動しています!

著書

・予定通り進まないプロジェクトの進め方(宣伝会議)

・紙1枚に書くだけでうまくいく プロジェクト進行の技術が身につく本(翔泳社)

・“プロジェクト会議”成功の技法 チームづくりから意思疎通・ファシリテーション・トラブル解決まで(翔泳社) 等

提供サービス実績

・現場リーダー層のプロジェクトマネジメント能力や業務課題の現状調査

・カスタマーサクセス、導入コンサルティングの組織、スキル要件整理、プロジェクト標準見直し

・PMO部門責任者の退任にともなう後任探し、引き継ぎのための業務棚卸し支援

・社員育成体系のリニューアルにともなう社内キーパーソンへのインタビュー、問題整理 等

プロジェクトや組織の悩みがあれば、ぜひお寄せください!

プロジェクトの悩みは、ひとりで悩んでいても、なかなか、解決は難しいものです。

利害関係やしがらみがないからこそ、差し上げられるヒントもあります。

ひとこと、お声がけいただければ、ご相談に乗らせていただきますので、お気軽にご連絡をいただけますと幸いです。

メールの場合: info@gotolab.co.jp まで、ご連絡ください。

参考

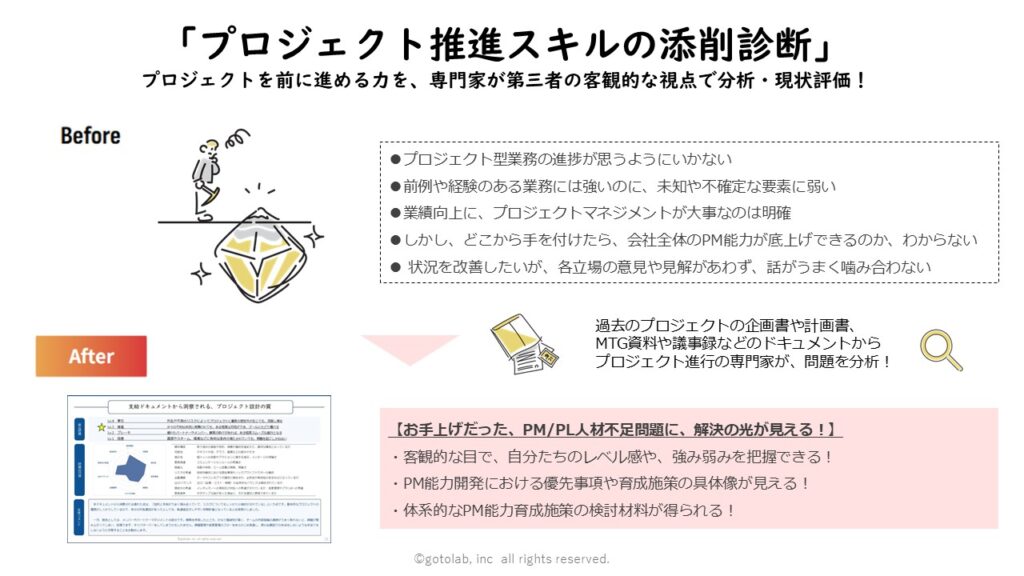

ゴトーラボでは、プロジェクトの企画書や計画書、MTG資料や議事録から、プロジェクト組織や進行に関する深層課題を読み解き、今後、どのような対策を打つとよいかのヒントを差し上げる、というサービスを提供しています。

数多くの深層課題に触れてきたなかで、見えてきた知見もございます。特に、SI開発やDXプロジェクト、新規事業などを中心に多くのご相談をお受けしています。

サービス紹介ページはこちら→ https://www.gotolab.co.jp/pm-skill_assesment/

この記事もおすすめ

プロジェクトワークの基本的な世界観

「プロジェクトの進め方」は1つじゃない!8つのタイプ別に考える推進アプローチ

受託/商品開発/事業開発/変革など、プロジェクトの進め方と勘どころをタイプ別に解説!

「取引」(商談・契約・納品・検収)の一連の流れを「モノ」と「プロセス」の二元的解釈によって読み解く

要望/要求/要件/仕様/設計の違いについて解説!【テンプレートあり】

テンプレートや作例も!プロマネスキル向上のヒント集

ITじゃないプロジェクトも!WBSの書き方再入門【テンプレートあり】

タスクの無間地獄に落ちないための、課題管理のコツ【テンプレートあり】

うっかり間違えやすい、「要件定義」の本質的な意味と方法【テンプレートあり】

SaaS・AI時代のITプロジェクトの鉄則

ITサービスの導入成功に必要な「プレ・キックオフ・コミュニケーション」のご紹介

SaaSを活かすか殺すかは、情報システム企画構想の質が決める【テンプレートあり】

究極の手戻り対策:作業後の「やっぱ、ここ、こうして」問題はどうするとよいか

プロジェクトの遅延やトラブルは、「キックオフ」の時点で、すでに始まっている

AI時代、それはプロジェクトの「マネジメント」でなく「デザイン」の質が問われる時代

プ譜についての解説

プロジェクトの類型別攻略定跡

実体験から解説! 委託・受託型プロジェクトのよくある問題と対策

理念とリアルの相克! 事業開発の成否は「テーマとコンセプト」が握る

テーマとコンセプト

プロジェクトの企画構想に、輝きを取り戻すための「視点」と「問い」

プロジェクト進行能力を、組織的に底上げする

社員のプロジェクト進行スキルを、組織的に底上げしていくための処方箋

3つのお悩みカテゴリでわかる!PM、PL人材の層を厚くするための、打開のヒント

PM/PL人材の評価・育成の方法を徹底解説【テンプレートあり】

プロジェクト組織におけるPMの役割と、必要な個人の内的資源の話

「プロマネスキル」と「社会人基礎力」の違いを本気で考えてみる!

「PMやPMOに、コストをかける意味って、ほんとにあるの?」という素朴な疑問への答

複雑化した座組みのプロジェクトを救うのは「カリスマ的プロジェクトマネージャ」ではなく「フラットな媒介者」

シリーズ「地獄化プロジェクトからの脱出」

年商10億円の伸び悩み問題を「組織的プロジェクト進行能力」の視点で考える

趣味的な放談コンテンツ

少年漫画の金字塔「HUNTER×HUNTER」は、プロジェクト的思考のヒントのパラダイス