この記事について

この記事は、「プロジェクト進行支援家」こと後藤が独立後、50社・3000名以上(2024年末現在)の方々へ、インハウスやビジネススクール等で「プロジェクトマネジメント」にまつわる様々な研修や講座、講演等を行ってきたなかで、プロジェクト進行スキルの開発というものは、本当に難しいものだと痛感し「プロジェクト教育のアップデート」が必要だと痛感したことについて、書いたものです。

もくじ

1 この文章が着目する問題:プロジェクトワークは、いつも困難だ。どうしてこうなんだ!

2 プロジェクト組織の「なりがち」な状況 :トップのキャパシティ=組織のキャパシティ

3 一般的なPMスキル開発の手法 そのメリット/デメリット

4 キーワードは「思考の質」と「意思疎通の質」

5 解決策

6 まとめ

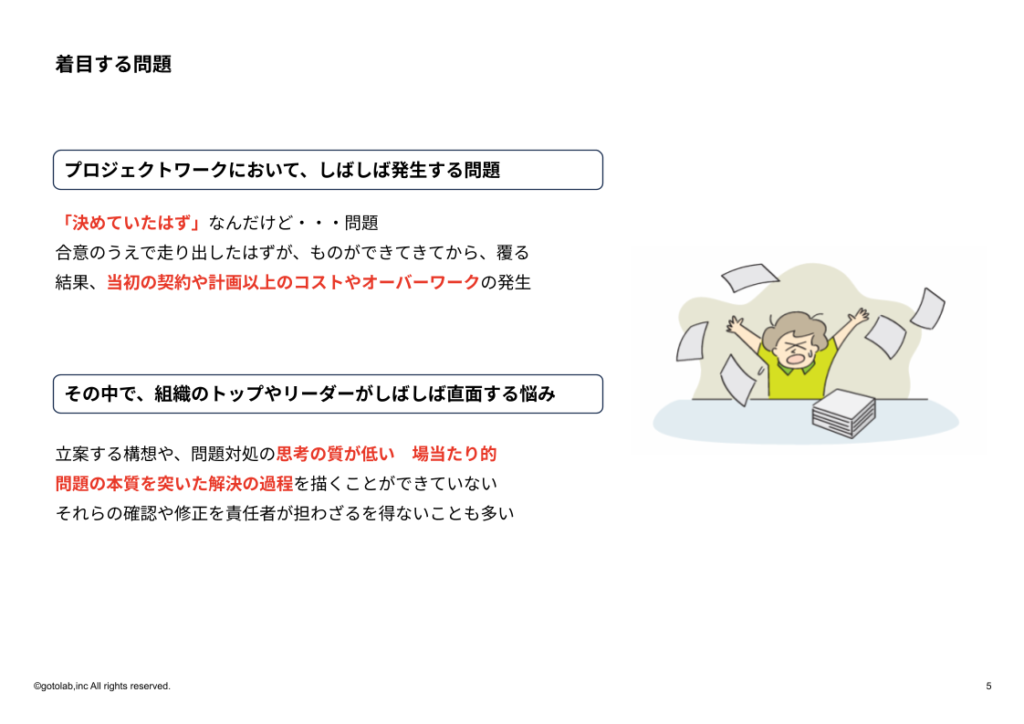

着目する問題:

プロジェクトワークは、いつも困難だ。どうしてこうなんだ!

IT開発やDXプロジェクト、あるいは社内新規事業の立ち上げ、クライアント向けのクリエイティブ制作など、世の中には「プロジェクト」と名のつく仕事が、いろいろあります。

プロジェクトワークは、難しいものです。どんなに頑張って、事前に計画を立て、準備をしても、なかなか、思うようにはいきません。

では、プロジェクトワークで、なにが一番むずかしいものでしょうか。

「プロジェクト進行支援家」こと後藤が独立後、大手企業やSIer、制作会社、スタートアップ企業を中心に50社以上・受講者数にして3000名以上の方々へプロジェクトマネジメントにまつわる様々な研修を提供し、あるいは実務支援に取り組んできたなかで、たどり着いたのは、たった一言の結論です。

「決めていたはずのことが、くつがえる」

単純すぎて、拍子抜けされてしまうかもしれませんが・・・

いま、事業会社や制作会社、SIer、コンサルティング企業、ITサービス提供ベンダなど、実に多くの人や企業が、プロジェクト型の業務に取り組んでいます。その業務内容は、とうてい一言ではあらわせないぐらいに多様ですが、それらの個性豊かな各現場で、直面している困難は、実に共通しているのです。

もちろん、その業務にあたる方の能力が高ければ、より少ない手戻りで、より少ないコストで、より大きな価値や利益を生み出すことができるでしょう。どんな企業にも必ず、強いリーダーシップを有するエース人材や組織のトップの方がおられることと思います。

しかし、残念ながら、どんなに優れた人間も、神様ではない以上は、あらゆる現場のあらゆる問題を解決することはできません。難しい案件を同時進行しているなかで、どこかにほころびが生まれてしまい、厄介な問題に発展するのも、よくある話です。

そのなかで、経験の少ないジュニアな人材や、本当はプロジェクトワークに適性のない人材も、メンバーとして任命せざるを得ない、なんてことも、よくあります。

ベストな布陣を敷くことができない場合に、プロジェクトの現場でしばしば起きるのが、以下のような問題です。

プロジェクト型組織の責任者が、しばしば直面する悩み

●メンバーの立案する施策や、問題対処の思考の質が低い、場当たり的なものになりがち

●問題の本質を突いた解決の過程を描くことができていないため、解決スピードが遅く、精度が低い

●最終的に、確認や修正を責任者が担わざるを得ないことも多く、負担が集中する

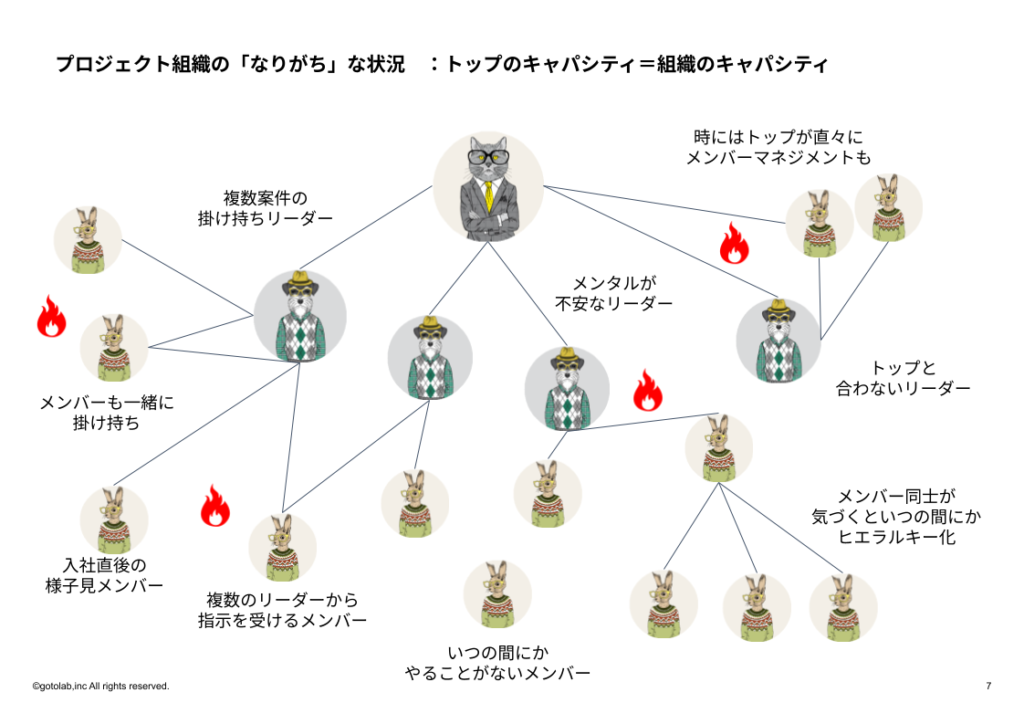

プロジェクト組織の「なりがち」な状況:

トップのキャパシティ=組織のキャパシティ

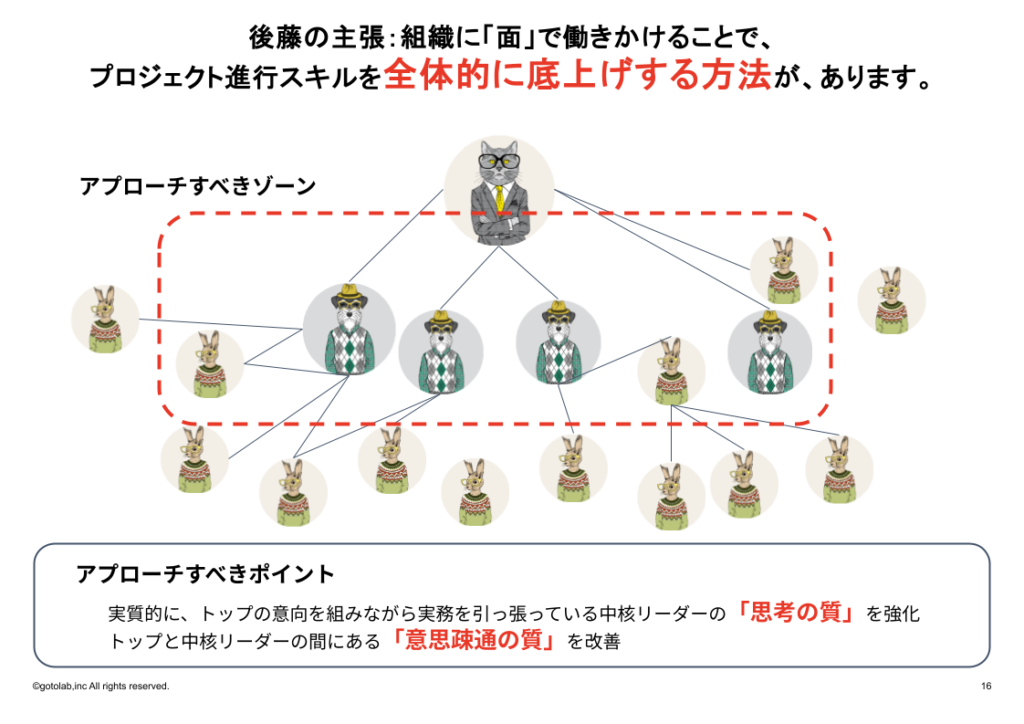

以下の図は、そんなプロジェクト組織の「なりがち」な状況を視覚化したものです。

どんなビジネスプロジェクトも、現場の仕事は現場に任せるのが通常です。一定以上の人員が所属する組織では、必ず中核リーダー的な役割が設定され、各パートやモジュールを担う数名~最大10名程度の小単位の指揮を任されます。そんな最前線のみんなが、あんじょうよしなにひとつひとつの案件を完結させることができたら理想です。

どの会社でも、たいていの案件は、実際に、そうなっているかもしれません。

しかし、全部が全部、そうなるとも限りません。

そして「放っておいたら、よしなにいかなかった案件」の生み出す負のエネルギーや非効率によって、会社の利益や経営資源が食らうダメージは、非常に重いことが通常です。

期待通りにならなかった取り組みは、必ず、複雑化します。そして、複雑化した問題を、最終的に解決するために、エース人材や組織のトップの力が、いつかどこかで必要とされるものです。業務の最終的な責任は、レポートライン上の責任者が負わなければなりません。

そのことの、なにが問題なのか。

高い問題解決能力やプロジェクト進行スキルを有する人間は、組織の中では希少な存在であり、ゆえに、彼ら彼女らのもっている「時間」が、その組織の生産能力における、ボトルネックとなってしまう、ということです。

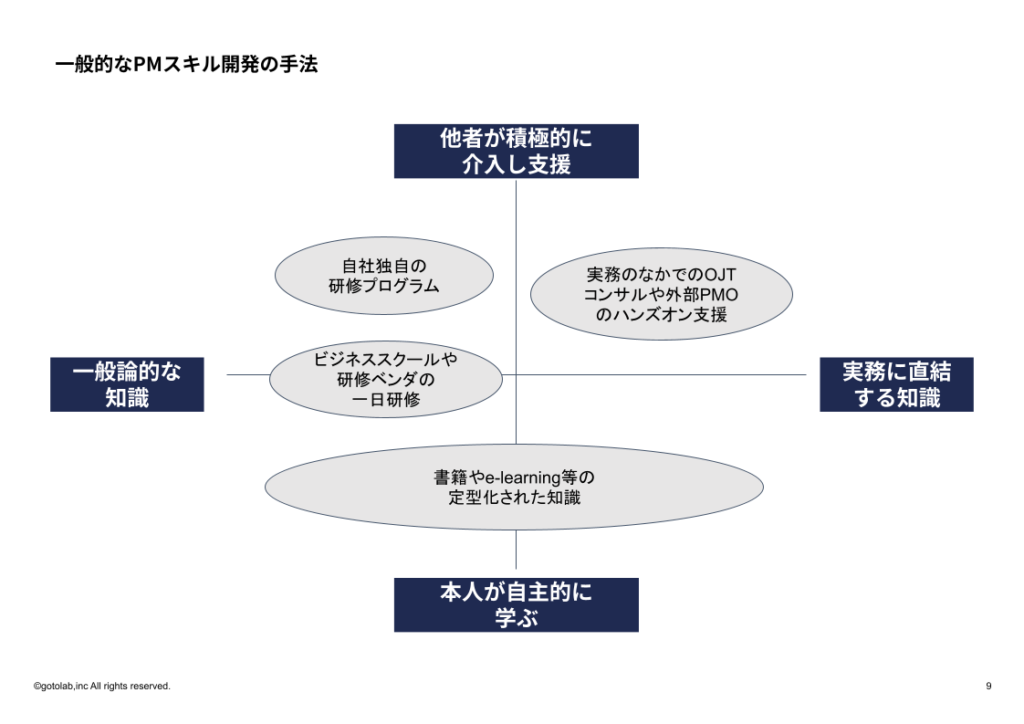

一般的なPMスキル開発の手法:そのメリット/デメリット

さて、そのような事情から、どんな企業でも、生産能力の拡大のために、各種の研修やトレーニングを取り入れているものです。「プレゼンテーション」や「データ分析」「Officeソフトの操作」などのベーシックなものから、「プログラミング」等の専門技能に関わるものなど、その対象は多岐に渡ります。

そのなかに「プロジェクトマネジメント」という確固たる分野があり、社員の能力開発手法としては、おおむね以下のような手段が活用されています。

こうして整理してみると、自社に合うものを適切に選べば、簡単にPM教育が推進できそうに見えます。

しかし、世の中そう甘くはありません。

プロジェクト進行スキルは、間違いなく、数ある技能のなかで、もっとも教えるのが難しいもののひとつです。

育成手段ごとのデメリットを簡単に整理しますと、下の表の通りとなります。

| 集合研修 | ●定型化されたマニュアルは教え込めるが例外対処方法は教えにくい ●一般論を具体的な実務に応用するのが難しい |

| 書籍や動画による自学自習 | ●学びへのモチベーションを維持するのが難しい ●案件や担当者によって必要な教育内容が異なる ●本当に必要なものを見つけるのは意外と難しい |

| 実務の中でのOJT | ●個別の現実には対応できるが体系化が難しい ●当人同士の相性や状況により効果がマチマチ |

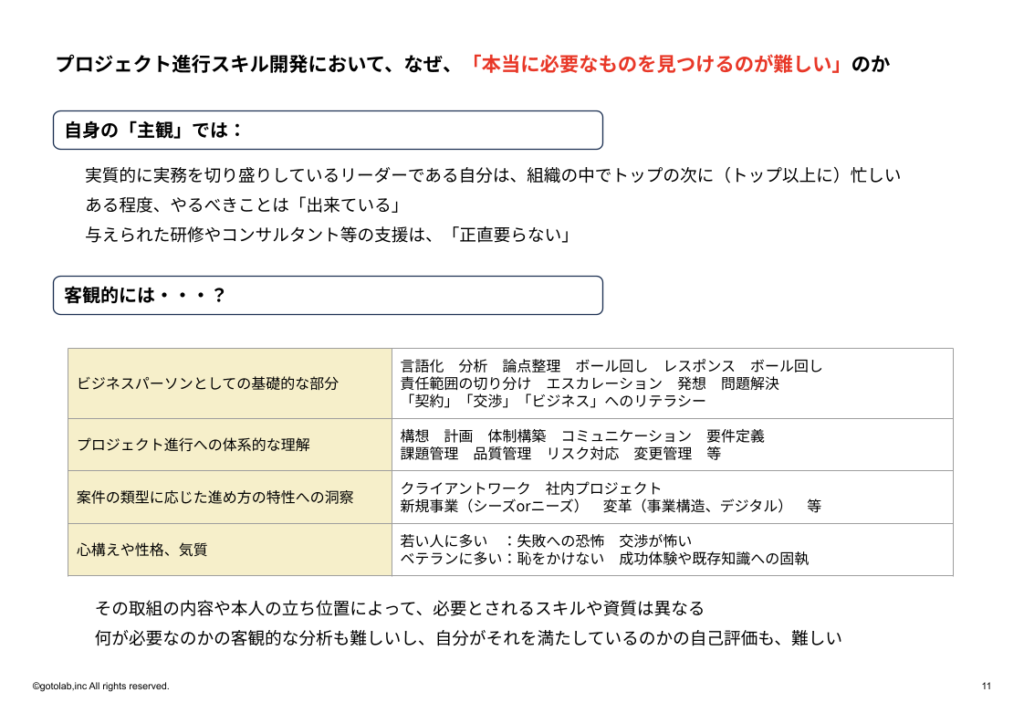

これらはこれらで、これらだけでも難しい問題なのですが、最大の問題は、「プロジェクト進行スキルについて、自分自身を客観的に評価することは、そもそも根本的に難しいため、自発的な(前向きな自己否定を伴う)能力開発の動機が生まれにくい」ということです。

キーワードは「思考の質」と「意思疎通の質」

プロジェクト進行スキル開発を、ほんとうにどうにかしたかったら、やみくもに研修を打ったり、やみくもにOJTをさせたり、やみくもに本を読ませたり、やみくもに動画を見せたりしては、いけません。

組織的なPMスキル開発においては、やみくもな投資は、単なる時間のムダ、お金のムダに、なってしまいかねません。

では、どこから始めるとよいのでしょうか。

その答は、各パートを担う数名~最大10名程度の小単位の指揮を任される、中堅リーダー達です。

ポイントは、大きく2点あります。

①まず第一に、実質的に、トップの意向を組みながら実務を引っ張っている中核リーダーの「思考の質」を強化することです。

プロジェクト進行における思考の質とはなにか。「俯瞰的な状況判断による、問題の急所の理解」そして「次なるアクションをスピーディかつ的確に構想する反射神経」です。これを身につけるためには、いわゆるプロジェクトマネージャー資格を取得するための理論や知識よりもむしろ、身体感覚的な大局観を身につけることが有効です。

②そして、次にポイントとなるのが、トップと中核リーダーの間にある「意思疎通の質」を改善することです。

プロジェクトワークの世界は、想像する以上に情報量が多く、また文脈依存の激しい世界です。多くの人が2つも3つも案件を掛け持ちし、多忙ななかで時間を縫いながら業務にあたっているなか、隣の席に座る同僚が、実際のところ何をやっているのか、全然知らないよ、ということも多いものです。組織のトップと中核リーダー達が、互いに多忙な立場で、わずかなコミュニケーション機会をうまく活かせず、残念なすれ違いを演じてしまっている組織が、実に、多いのです。

中核リーダーの「思考の質」と、トップと中核リーダーの間にある「意思疎通の質」。このふたつのポイントを抑えない育成施策は、投資対効果の悪いものになってしまいますので、ご注意ください。

解決策

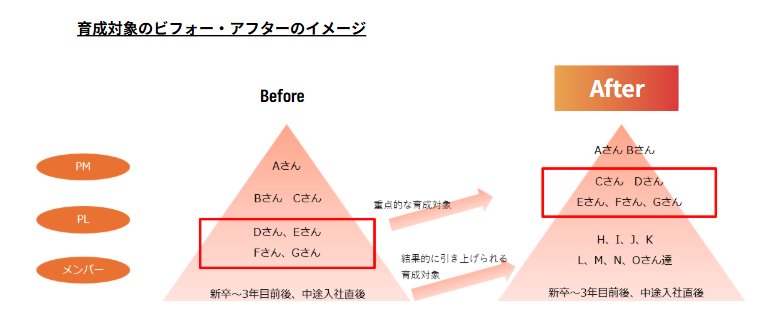

ゴトーラボでは、社内の中堅リーダーの自律的な育成方法を、「継続的なグループコーチング」によって、実現しています。

「メンバーとしては、十分にパフォーマンスを発揮しているが、リーダーとしては若干まだ心もとない。もう少し自発的に、自ら問題をとらえ、主体的に問題解決してほしい」といったような方々に対して、定期的な「実務の棚卸し」と「相互共有による気付き」の機会を提供します。

形式としては、以下の通りです。

●月に1回、各2時間だけ、3~4人の参加者に、集まっていただく(オンライン)

●集まったその場で、棚卸しの個人ワークを実施する

●その場で共有し、自身の状況の振り返りや、改善点の検討をする

事前の予習や事後の宿題は不要で、場に参加するための、動機づけもいりません。

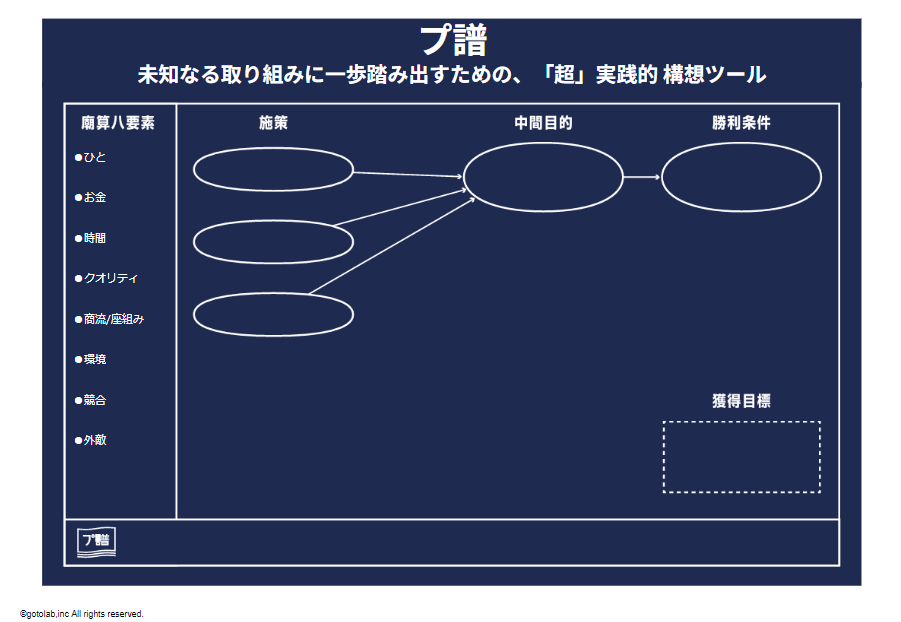

「プロジェクト譜(プ譜)」という、独自のツールを用いることで、実践的、かつ短時間で、不確実性をともなうプロジェクト状況における、思考の整理や可視化をすることができます。

まとめ

PM育成に膨大な時間や手間がかかってしまう問題を解消する、唯一のポイントは、その組織の中核リーダーたちの「思考の質」と「意思疎通の質」を高める、というところにあります。

その方法として、プ譜を用いたグループコーチングが、頭の痛いPM能力育成の、救いの一手になるかもしれません。

ぜひ、ご参考いただけますと幸いです。

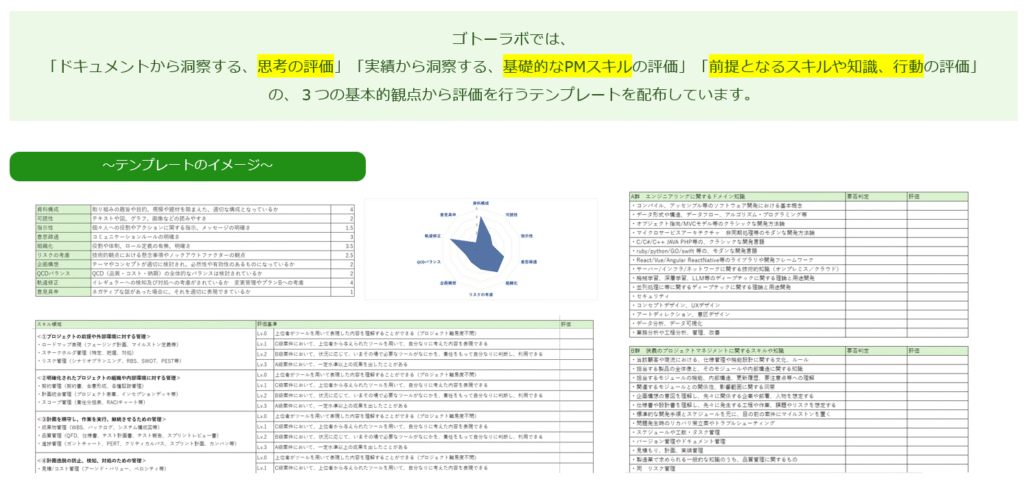

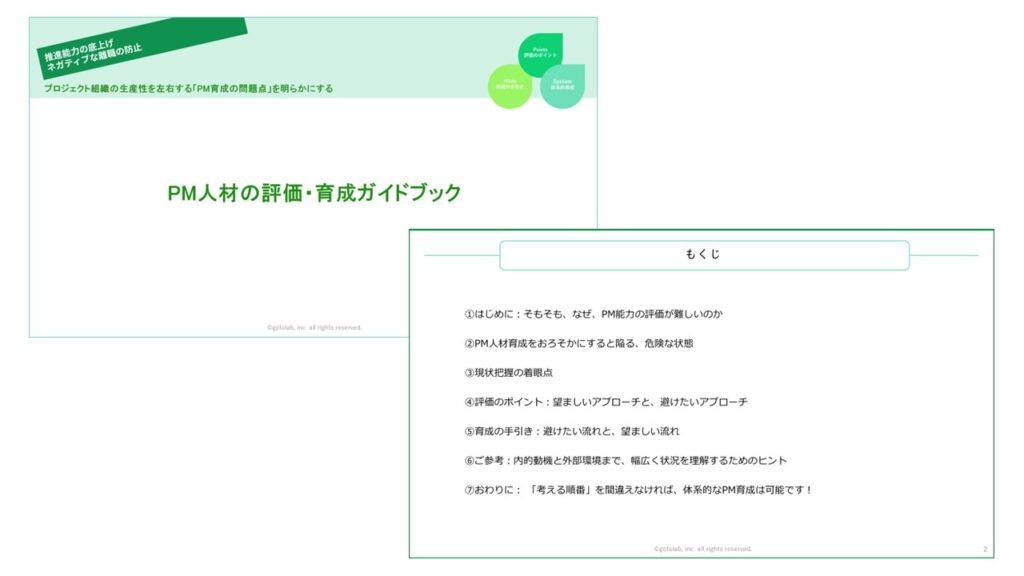

PM人材育成ガイドブックと評価テンプレートを進呈中!

組織的なPM/PL人材育成を、どのような体系で、どのようなコンテンツで進めていけばよいか、ということを考えるためのガイド資料と評価テンプレートを、無料で公開しています。ぜひ、お役立ていただけますと幸いです。

ダウンロードはこちらから

https://www.gotolab.co.jp/wp-content/uploads/2025/07/PMskill-evaluation_gotolabSpecialTemplate.xlsx

評価テンプレートを、活かすための、ガイドブックも、ぜひ、ご参考いただけますと幸いです。

ダウンロードはこちらから

この記事の著者

プロジェクト進行支援家 後藤洋平

ものづくり、新規事業開発、組織開発、デジタル開発等、横断的な経験をもとに、何を・どこまで・どうやって実現するかが定めづらい、未知なる取り組みの進行手法を考える「プロジェクト工学」の構築に取り組んでいます。

プロジェクト能力開発やPM/PL人材不足問題の解決のために、日々、試行錯誤しながら、活動しています!

著書

・予定通り進まないプロジェクトの進め方(宣伝会議)

・紙1枚に書くだけでうまくいく プロジェクト進行の技術が身につく本(翔泳社)

・“プロジェクト会議”成功の技法 チームづくりから意思疎通・ファシリテーション・トラブル解決まで(翔泳社) 等

提供サービス実績

・現場リーダー層のプロジェクトマネジメント能力や業務課題の現状調査

・カスタマーサクセス、導入コンサルティングの組織、スキル要件整理、プロジェクト標準見直し

・PMO部門責任者の退任にともなう後任探し、引き継ぎのための業務棚卸し支援

・社員育成体系のリニューアルにともなう社内キーパーソンへのインタビュー、問題整理 等

プロジェクトや組織の悩みがあれば、ぜひお寄せください!

プロジェクトの悩みは、ひとりで悩んでいても、なかなか、解決は難しいものです。

利害関係やしがらみがないからこそ、差し上げられるヒントもあります。

ひとこと、お声がけいただければ、ご相談に乗らせていただきますので、お気軽にご連絡をいただけますと幸いです。

メールの場合: info@gotolab.co.jp まで、ご連絡ください。

参考

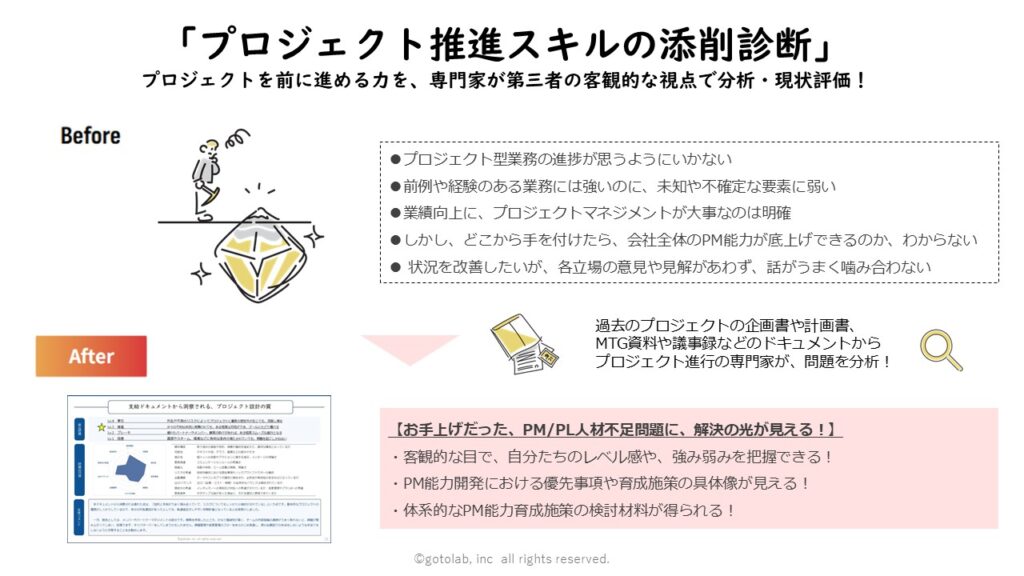

ゴトーラボでは、プロジェクトの企画書や計画書、MTG資料や議事録から、プロジェクト組織や進行に関する深層課題を読み解き、今後、どのような対策を打つとよいかのヒントを差し上げる、というサービスを提供しています。

数多くの深層課題に触れてきたなかで、見えてきた知見もございます。特に、SI開発やDXプロジェクト、新規事業などを中心に多くのご相談をお受けしています。

サービス紹介ページはこちら→ https://www.gotolab.co.jp/pm-skill_assesment/

この記事もおすすめ

プロジェクトワークの基本的な世界観

「プロジェクトの進め方」は1つじゃない!8つのタイプ別に考える推進アプローチ

受託/商品開発/事業開発/変革など、プロジェクトの進め方と勘どころをタイプ別に解説!

「取引」(商談・契約・納品・検収)の一連の流れを「モノ」と「プロセス」の二元的解釈によって読み解く

要望/要求/要件/仕様/設計の違いについて解説!【テンプレートあり】

テンプレートや作例も!プロマネスキル向上のヒント集

ITじゃないプロジェクトも!WBSの書き方再入門【テンプレートあり】

タスクの無間地獄に落ちないための、課題管理のコツ【テンプレートあり】

うっかり間違えやすい、「要件定義」の本質的な意味と方法【テンプレートあり】

SaaS・AI時代のITプロジェクトの鉄則

ITサービスの導入成功に必要な「プレ・キックオフ・コミュニケーション」のご紹介

SaaSを活かすか殺すかは、情報システム企画構想の質が決める【テンプレートあり】

究極の手戻り対策:作業後の「やっぱ、ここ、こうして」問題はどうするとよいか

プロジェクトの遅延やトラブルは、「キックオフ」の時点で、すでに始まっている

AI時代、それはプロジェクトの「マネジメント」でなく「デザイン」の質が問われる時代

プ譜についての解説

プロジェクトの類型別攻略定跡

実体験から解説! 委託・受託型プロジェクトのよくある問題と対策

理念とリアルの相克! 事業開発の成否は「テーマとコンセプト」が握る

テーマとコンセプト

プロジェクトの企画構想に、輝きを取り戻すための「視点」と「問い」

プロジェクト進行能力を、組織的に底上げする

社員のプロジェクト進行スキルを、組織的に底上げしていくための処方箋

3つのお悩みカテゴリでわかる!PM、PL人材の層を厚くするための、打開のヒント

PM/PL人材の評価・育成の方法を徹底解説【テンプレートあり】

プロジェクト組織におけるPMの役割と、必要な個人の内的資源の話

「プロマネスキル」と「社会人基礎力」の違いを本気で考えてみる!

「PMやPMOに、コストをかける意味って、ほんとにあるの?」という素朴な疑問への答

複雑化した座組みのプロジェクトを救うのは「カリスマ的プロジェクトマネージャ」ではなく「フラットな媒介者」

シリーズ「地獄化プロジェクトからの脱出」

年商10億円の伸び悩み問題を「組織的プロジェクト進行能力」の視点で考える

趣味的な放談コンテンツ

少年漫画の金字塔「HUNTER×HUNTER」は、プロジェクト的思考のヒントのパラダイス