この記事について

プロジェクト型の業務のなかで、理不尽なモヤモヤを感じたり、気まずい思いをすることは、ないでしょうか。このコラムでは、なぜ、プロジェクトのなかで、ストレスやモヤモヤ、理不尽な思いが生じるのかの、根本原因に迫ります。愉快に、快適に、楽しくクリエイティブに仕事をして、十分な利益を分け合い、互いに気持ちよく、サッパリと終えるためには、どうすればいいかを解説します。

もくじ

1 着目する問題:プロジェクトのモヤモヤやストレスは、どこからくるのか

2 プロジェクトの過程を、十二段階の物語として見る

3 十二の段階を「逆順」で見てみたら、どうなるだろう?

4 プロジェクトを、気まずく終えたくなかったら

5 プロジェクトとは、未知なる航海の、連続である。

着目する問題:

プロジェクトのモヤモヤやストレスは、どこからくるのか

プロジェクト型の業務のなかで、理不尽なモヤモヤを感じたり、気まずい思いをすることは、ないでしょうか。

●成果物に、理不尽な後出しジャンケンをされる

●手戻り、差し込み、余計な会議で予定が狂う

●上司の無茶な話や矛盾が気になって仕方がない

●部下にどうフォローしたらいいか、悩む

●オンライン会議で、相手が積極的に話してくれない

●メールを書いたり消したりに、ものすごい時間がかかる

●裁量はないのに、当然のように、結果を求められる

●自分は悪くないのに、責任を負わされる

●兼任プロジェクトが多すぎる

●クライアントが、丸投げ、無茶振りばかりでつらい

●気づけばなんだか、自分ばかり損をしている

誰だって、愉快に、快適に、楽しくクリエイティブに、仕事をしたいものです。

でも、なんだか、眼の前の現実は、ストレスばかりで、モヤモヤが晴れない。

なぜでしょうか?

もしかしたら、それは、会社として求められる「プロジェクトの建て前」と、「現実として向き合う実態」が、あまりに大きくズレてしまっているせいなのかもしれません。

どういうことか。

ビジネスプロジェクトは、原則として、以下のような順番が求められます。

企画提案 → 内諾 → 見積 → 予算承認 → 実行計画立案 → 承認 →

詳細設計 → 承認 → 作業開始の報告 → 承認 →

問題発生 → 相談 → 問題解決 → 承認 → 完了報告 → 承認

これは、「企業の論理」で、プロジェクトを扱う場合の進め方です。

現代のビジネスプロジェクトの99.8%は、大なり小なり、こんな格好で、進められています。

改めて見てみると、なんだか、「承認」が多いですね。

なぜでしょうか。

プロジェクトとは「不確実なもの」である。利益がでるか、損を出してしまうか、わからない。そもそも企業とは、利益を生み出すのが目的であるため、リスクを最小化することが求められる。不確実だからこそ、「やる前から成功を約束する」ための努力を惜しむべきでない。

ゆえに、まず最初の一歩として、確実に成果を出すための「調査や計画」が求められる。経済行為として、投資活動としてプロジェクト活動を行うにあたっては、必ず、説明責任が求められる。開始したときにはすでに、成功(将来の利益)を約束しなければならない。

たしかに、この論理には、誤りはありません。

しかし、プロジェクトの現実論に立脚すれば、プロジェクトとは「やってみなくちゃ、わからない」ものです。

こんなことは、ある程度の経験を積んだ人であれば、誰でも、わかっていることですが、あまりにも当たり前すぎて、あえてそのことを問題にする人は、めったにいないのですが、この文章の主題は、まさにこのことです。

プロジェクトワークにおける「常識」は、こういうふうに考えます。

プロジェクトは、不確実である。やってみなくちゃ、わからない。

だからこそ、やるまえに、計画に万全を期して、確実な成功を目指す。

しかし、それって本当に正しいことなのでしょうか?

「やってみなくちゃ、わからない」という現実を無視して、「やる前から成功を約束する」という建て前を、押し通すのは、考えてみたら、ものすごく不自然ではないでしょうか。

「project」の言葉を、英和辞典で引いてみると「計画」や「見積」という言葉が、しばしばあてられています。

それは、「management」の和訳に「管理」があてられていることと、どこか似ています。

もちろん、何にも考えずに、闇雲に、出たとこ勝負でやって、お金と時間を無駄にしてしまっては、責任というものが不在になってしまいます。社会人として、それは、まずい話です。

しかし、だからといって、建て前を押し通そうとしすぎると、あまりにも、無理が生じます。

もしかしたら、冒頭にあげたようなモヤモヤやストレスは、「建て前」と「現実」の不一致から、生じているのではないでしょうか。

プロジェクトの過程を、十二段階の物語として見る

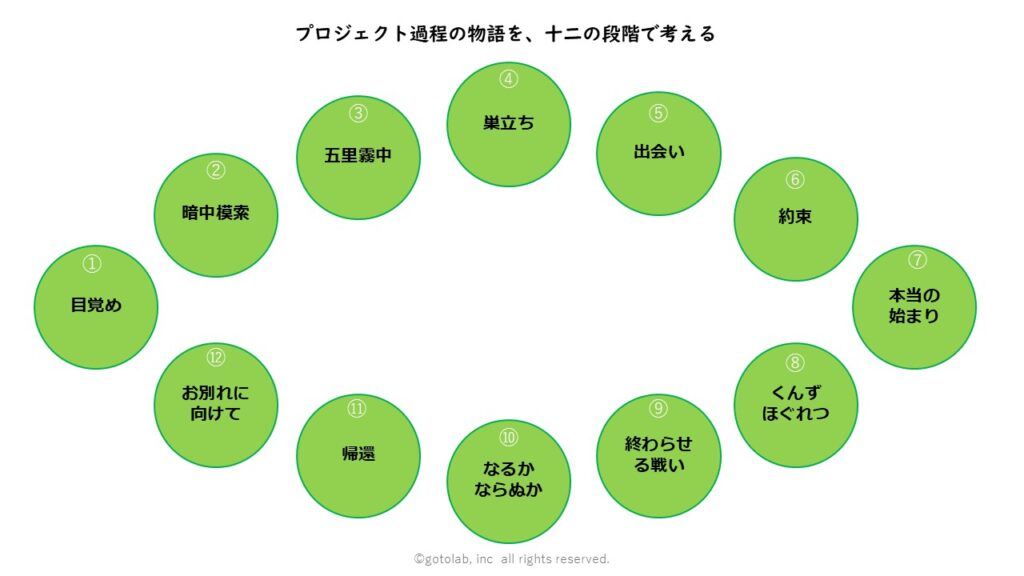

ここで、「やってみなくちゃ、わからない」というプロジェクトの現実論に立脚して、ひとりの個人が、プロジェクト状況の最初から最後までをくぐり抜ける過程を、「物語」としてとらえてみます。

本当は、誰だって、プロジェクトワークの過程においては、このような十二の段階を、経ているはずなのです。

目覚め → 暗中模索 → 五里霧中 → 巣立ち →

出会い → 約束 → 本当の始まり → くんずほぐれつ →

終わらせる戦い → なるかならぬか → 帰還 → お別れに向けて

目覚め、暗中模索、五里霧中

誰がやる、どんなプロジェクトだって、一番最初の始まりの瞬間では、なにか明確に具体的に見えているものは、一切ありません。

プロジェクトの始まりには、誰かからの依頼や要望を受けた、とか、自分が大事だと思う問題を見つけた、という、受け身か自発かの違いはありますが、どちらの場合にも共通するのは、とにかく「なにかをやりたい。やらなきゃいけない。でも、なにをどこまで、どうやってやったらいいのか、わからない」ということです。

これが、プロジェクトの、一番最初の始まり。「目覚め」の瞬間です。

当然ですが、人間は、やりたいことがはっきりしないと、動き出すことができません。だから、それを具体化するために、誰かと話してみたり、情報を集めてみたりします。過去の事例の調べてみたり、問題を分析してみたりも、します。

色々と考えたり調べたりしているうちに、すこしずつ、周りが明るくなって、見えてきます。しかしやっぱり、そこは、霧の中。手を伸ばしても、手応えや実感は、得られません。

巣立ち、出会い、約束

問題設定がはっきりしないからといって、いつまでも悩んだり迷ったりしているわけにもいきません。どこかの段階で、しかたない、えいままよ、えいやっ!と一歩、外の世界に踏み出さなければ、そのプロジェクトは、卵から孵ることなく、殻のなかで、孤独な死を迎えてしまいます。

えいやっ、と飛び出す瞬間が、「巣立ち」です。

外の世界に飛び出して初めて、その人は「仲間」や「手段」と出会い、「資源」を獲得します。

手段や仲間、資源を獲得して始めて、そのプロジェクトには「チーム」が発生します。チームの面々は、今後の行動や役割分担を「計画」します。リスクやコストの負担割合や、成果があがったときの分配方法を考え、握り合ったりもします。それが「約束」です。

本当の始まり、くんずほぐれつ、終わらせる戦い

約束を信じて、資源を投下しながら実戦に入っていくのが、「本当の始まり」という段階です。

未知の要素が大きなプロジェクトの場合、極めてよくあるのが、キックオフをした直後に直面する「えっ?」という現実です。

いざ、作業にかかろうと思ったら、材料が足りない。

お願いした作業を、すぐにやってもらえると思ったら、動いてくれない。

上がってきた成果物を見たら、期待と違う。

こういうことが重なってくると、計画が、計画の意味をなさなくなります。「目的」や「目標」が達成できるのか、自信がなくなってきます。

「話が違った」「言った、言わない」「こんなはずじゃなかった」という「くんずほぐれつ」とした状況のなかでも、風呂敷とは、広げた以上は、閉じなければなりません。

プロジェクトは、始めるための準備も大変ですが、幕開けとともに始まるのは「終わらせるための、戦い」です。

なるかならぬか、帰還、お別れに向けて

プロジェクトの最終盤において、成果物やゴールを設定していない、ということはありえないことです。もしかしたらそれは、いろんな紆余曲折を経て、一番最初に構想したものとは、まったく違ってしまっているかもしれません。

それでもとにかく、始めた以上は、関係各位が最低限納得できるような、なにかしらの成果がなければ、終わることは、できないのです。

情報が錯綜していると「結局、最終的な目標はどこか」「それは誰が決めたのか」「そもそも、決まったのか」「どうやって決めるのか」「誰がなにをやるのか」という話が、加速的に混乱していきます。

なるかならぬか。誰にもなんともいえない、シビアな戦いが、最終盤戦のクライマックスです。

世の中には、終わらせる戦いが、上手い人もいますが、そうでない人もいます。

プロジェクトワークの確かなことは、うまかろうがそうでなかろうが、誰がやっても、いつかは終わる、ということです。どんなプロジェクトも、結局のところ、いつかどこかでは、なるようになりますし、落ち着くところに、落ち着くのです。

落ち着くべきところに落ち着いたら、あとは日常に帰還し、利益を分け合い、チームの解散、仲間との別れのときがやってきます。

そのとき、十分な利益を分け合い、互いに気持ちよく、サッパリと終えられるのか。

結果の誤魔化し合いや、損害の押し付け合いになり、気まずい別れとなるのか。

この文章の冒頭でお示ししたようなモヤモヤが晴れないままで、プロジェクトを進めていたら、やっぱり、気まずい形で終わってしまうことが、多いようです。

十二の段階を「逆順」で見てみたら、どうなるだろう?

「プロジェクト」という言葉を聞いて「難しい」という言葉を連想しがちなのは、きっと、この最後の最後の瞬間を気まずく終えた経験が、多いからではないでしょうか。

プロジェクトを気まずく終えたくなければ、どうしたらいいのでしょうか。

十二の段階を「逆順」で追いかけていけば、わかります。

なぜ、望まれた成果が、生まれないのか。

勝負どころで、力を、出し切っていなかったからです。

なぜ、勝負どころで、力を、出し切れなかったのか。

苦労や果実を、相応しい形でわけあう計画や座組みに、なっていなかったのです。

なぜ、適切な計画や座組みを形成できなかったのか。

交わすべき約束を、交わすべき形で、交わさかったからです。

なぜ、交わすべき約束を、交わせなかったのか。

決めるべきときに、決めるべきことを、決め切れなかったのです。

なぜ、決めきれなかったのか。

出会うべきときに、出会うべき相手と出会っても、気付かなかったのです。

なぜ、気づかなかったのか。

迷うべきときに、迷い切っていなかったのです。

なぜ、十分に迷わなかったのか。

知るべきときに、知るべきことを、知ろうとしていなかったのです。

プロジェクトを、気まずいカタチで終えたくなかったら

プロジェクトとは、未知なる価値を生み出すための、試みです。

本当に解決すべき問題や、本当に出会うべき仲間に、出会うことがなければ、一切、なんの意味も、生じないのが、プロジェクトです。

実は、プロジェクトは、一番最初の薄明の時期に、十分に知り、十分に迷うことが、極めて重要な、必要条件です。

建て前としてのビジネスロジックを、効率的にこなそうとするあまり、無意識のうちに、そんな時間は、無駄だと思ってしまっていないでしょうか。

そんな時間を無駄だと思って、本当はわかっていないことを、知ったかぶりして、タイパ重視でショートカットして、テンプレに当て込んで企画書や計画書を書く、ということをしてしまってはいないでしょうか。

しかし、リスクを恐れ、手間を惜しんで、成果を焦ると、結果として、そのプロジェクトの全体が、大いなる無駄に、なってしまいます。

ビジネスプロジェクトでは、いつだって「適切な目的・目標の設定と、確実な計画」を求められます。しかし、目的や目標、計画といったものは、未知なる現実に出会った瞬間に、崩れてしまいます。

未知なる現実に負けない、プロジェクトの本当の「軸」とはなんでしょうか?

それは「テーマ」と「コンセプト」です。

テーマとは「なぜ、現状はこうなんだろう」「本来の望ましいあり方とは、どういうものだろう」という、動機や問題意識、問題提起です。

コンセプトとは「自分たちは、こういう世界を作るんだ」という気概です。

例えば2025年現在、個人向けに計算機を提供している世界の四大企業として、マイクロソフト、APPLE、任天堂、SONYという4社がありますが、おなじ個人用計算機でも、テーマとコンセプトが違うと、まったく異なる姿になることが、よくわかります。

| テーマ | コンセプト | |

|---|---|---|

| マイクロソフト | 産業の生産性の向上 | コンピュータは、仕事場である (Work Stasion) |

| APPLE | 人間の創造性の支援 | コンピュータは、知恵の源泉である (Macintosh) |

| SONY | リアルタイム演算能力の追求 | コンピュータは、大人の遊び場である (Play Station) |

| 任天堂 | ICと身体性の可能性 | コンピュータは、家族で楽しむ玩具である (Family Computer) |

どの企業も、時代の波や環境変化に見舞われながら、提供している商品のカタチは、ダイナミックに変化しています。どの企業も、いまの姿を「計画」して、それを愚直に実現してきたわけでは、ありません。

同時に、時代が変わっても、環境が変わっても、かわらない「らしさ」があります。

私達のプロジェクトワークも、実は、同じです。

プロジェクトを「始めるための戦い」のなかで、十分に知り、迷い、これぞというコンセプトに、出会う。

他者を魅了し、巻き込めるコンセプト。いやそれ以前に、自分自身がワクワクして、考えずにはいられないテーマ。

プロジェクトのゴールは、出発点である。

プロジェクトのゴールは、出発点である。

なにをわけのわからぬことを・・・と、思われるかもしれませんが、実際のところ、そんなふうなあり方ができるのが、本当の理想なのです。

私は、未熟だった頃、プロジェクトのゴールは、ゴールだと思っていました。一番つよく印象に残っているのは、とあるオリジナル商品のEC事業の立ち上げです。商品開発から在庫の構築、写真撮影にECサイト制作まで、足掛け2年近い歳月を費やしたプロジェクトでした。

無事に商品のラインナップが完成し、ECサイトをリリースしたまでは良かったのですが、武運拙く、販売はうまくいきませんでした。

「事業を作る」ということが、そのプロジェクトのゴールだったのでした。多くの困難を乗り越え、それを達成しました。しかし、それは本当の終着駅ではありませんでした。事業を反映させ、利益を生み出し、社会との間に循環を生み出すことこそが大事で、ローンチは、その出発点に過ぎなかったのです。

当時の私は、そのことがわからず、事業のカタチができれば、それがゴールなんだと思っていたのでした。

プロジェクトマネジメントの教科書ではかならず「目的とゴールを定めなさい」「成果物を定義しなさい」「達成するためのプロセスを描きなさい」と教えます。

それは確かに、正しいのです。正しいのですが、その正しさを素直に信じ過ぎると、「成果物作り」が目的化してしまいます。

大事なのは、成果物作りを終えたあとに発生する「効果」であるはず。

しかし、そのプロジェクトに着手する、始まりの地点で、正しく「目的」や「得たい効果」それを叶える「成果物」が、明快になることは、ないのです。

プロジェクトとは、未知なる航海の、連続である。

プロジェクトの出発点で手にすることができるのは「期待」と「資源」だけです。

「目的」も「成果物」も「手段」も「仲間」も「ゴール」も、未知へと踏み出し、迷ったり悩んだりしながら、出会っていくものです。

だから、本当に、そのプロジェクトを意味のあるものにしたかったら、最初の一歩で、計画を立てることなんて、実は、しなくていいのです。「目的を決めてから走り出す」というありかたは、見ようによっては、すごくナンセンスなのです。

もちろん、企業組織のなかで、予算を投じるような場合に、目論見や目的、期待成果やその根拠を語らない、というわけには、いきません。

現実問題として、一定程度の水準の書類を提出し、予定調和的に進める必要は、あります。それが、私達の社会の、現実です。

ただひとつ、それを語るときには「テーマとコンセプト」が、十分に、熟したものであって欲しいと、思います。

「テーマとコンセプト」が、「内なる動機」と「社会の需要」の重なる部分にあれば、そのプロジェクトは、未知なる荒波や逆境にも耐え、航海を続けることが、できます。

プロジェクトワークのなかで、計画と現実が食い違い、モヤモヤとしたストレスを感じる瞬間があったら、その取組やチームの「テーマとコンセプト」が、すっと言えるかどうかを、考えてみてください。そして、いまその瞬間に、その場にある「期待と資源」を比較してみてください。

いま、ここで、なにをすべきかは、そのバランスのなかで、見えてくるはずです。

実は、そのバランスにさえ気をつけていれば、計画やWBSなんて、別になくても、物事は、進んでいきます。

最初に無理に目的やゴールを設定しなくても、いつかどこかで、適切なそれが、見えてくるはずです。

【無料】「PMドキュメント診断」クイックチェックのご案内

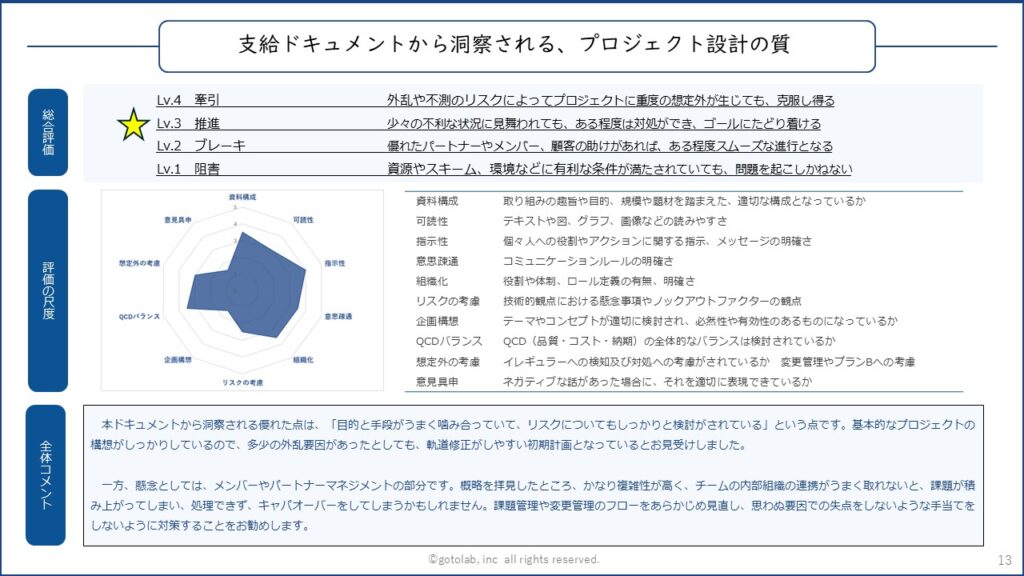

ゴトーラボでは、プロジェクト構想やプロジェクトマネジメント当事者の「思考の質」の、第三者評価サービスを提供しています。

「キックオフ資料」「企画書」「計画書」のいずれかの資料を一点、フォームからお送りいただけましたら、下図のような、診断クイックチェックをお返しさせていただきます。

トライアルご依頼フォーム

この記事の著者

プロジェクト進行支援家

後藤洋平

1982年生まれ、東京大学工学部システム創成学科卒。

ものづくり、新規事業開発、組織開発、デジタル開発等、横断的な経験をもとに、何を・どこまで・どうやって実現するかが定めづらい、未知なる取り組みの進行手法を考える「プロジェクト工学」の構築に取り組んでいます。

著書に「予定通り進まないプロジェクトの進め方(宣伝会議)」「”プロジェクト会議” 成功の技法(翔泳社)」等。

この記事もおすすめ

プロジェクトワークの基本的な世界観

「プロジェクトの進め方」は1つじゃない!8つのタイプ別に考える推進アプローチ

受託/商品開発/事業開発/変革など、プロジェクトの進め方と勘どころをタイプ別に解説!

「取引」(商談・契約・納品・検収)の一連の流れを「モノ」と「プロセス」の二元的解釈によって読み解く

要望/要求/要件/仕様/設計の違いについて解説!【テンプレートあり】

計画と現実のギャップに、負けそうになったら思い出してほしいこと

テンプレートや作例も!プロマネスキル向上のヒント集

ITじゃないプロジェクトも!WBSの書き方再入門【テンプレートあり】

タスクの無間地獄に落ちないための、課題管理のコツ【テンプレートあり】

SaaS時代のITプロジェクトの鉄則

ITサービスの導入成功に必要な「プレ・キックオフ・コミュニケーション」のご紹介

SaaSを活かすか殺すかは、情報システム企画構想の質が決める【テンプレートあり】

究極の手戻り対策:作業後の「やっぱ、ここ、こうして」問題はどうするとよいか

プロジェクトの遅延やトラブルは、「キックオフ」の時点で、すでに始まっている

プ譜についての解説

プロジェクト進行能力を、組織的に底上げする

社員のプロジェクト進行スキルを、組織的に底上げしていくための処方箋

3つのお悩みカテゴリでわかる!PM、PL人材の層を厚くするための、打開のヒント

PM/PL人材の評価・育成の方法を徹底解説【テンプレートあり】

プロジェクト組織におけるPMの役割と、必要な個人の内的資源の話

「プロマネスキル」と「社会人基礎力」の違いを本気で考えてみる!

「PMやPMOに、コストをかける意味って、ほんとにあるの?」という素朴な疑問への答

複雑化した座組みのプロジェクトを救うのは「カリスマ的プロジェクトマネージャ」ではなく「フラットな媒介者」

シリーズ「地獄化プロジェクトからの脱出」

年商10億円の伸び悩み問題を「組織的プロジェクト進行能力」の視点で考える

プロジェクトの企画構想に、輝きを取り戻すための「視点」と「問い」

趣味的な放談コンテンツ

少年漫画の金字塔「HUNTER×HUNTER」は、プロジェクト的思考のヒントのパラダイス