この記事について

いつもはこのコラムは、プロジェクトの進め方やプロジェクト進行能力を高めるにはどうするか、あるいは組織論のようなものをお話ししていますが、今回は、代表の後藤が、どうしてどのようにして、そういうことをやっているか、という舞台裏のお話をしてみったく思います。

文体も、ちょっと変えてみました。自分語りみたいで若干、気恥ずかしいですが。笑 ご笑覧いただけると幸いです!

独立のきっかけは、とても消極的なものだった

IT PMをやるとなってしまいがちな、お決まりの体調不良がある。自分がそれになったのは2018年頃だった。子どもがふたりいて、都内に住宅ローンも抱えて、実家は遠く、社会人になってから、一度も高給取りの仕事をしたこともなく、蓄えは僅かであった。

かなりの絶望感があった。

健康を取り戻すには、原資が必要である。

お金を稼ぐには、健康でなければならない。

無慈悲な矛盾。

その一年前ぐらいに、プ譜の本を出していた。まったく新しい、プロジェクトの進め方を提唱していた。まったく売れないということもなく、いやむしろその版元としてはかなりの好成績だったそうで、なんどか重版をしてもらえるものの、爆発的にヒットし世間一般にまで届く、ということもなく・・・という、不思議な本だ。

でもまぁいちおうやっぱり、方法論の本なので、研修の仕事みたいなことは、できるといいのかもしれないと、思ってはいた。とはいえいきなり研修の仕事が舞い込むわけもなく。営業しようにも、そのあてもなく。普通にPM業務の手伝いをやる、というところから、始めた。

路頭に迷いそうな状況を憐れんでくださった方がいて、大企業向けの組織・人材開発企業に紹介してもらうことがあった。

「研修、やりたいんだ?」

社長に聞かれて

「は、はい…」と、しどろもどろに答えた。

(やりたいし、できるとは思っているけど、やったことはないから、できると断言はできないし)

「プ譜…変わってるねぇ」

冷や汗をかきながら、笑うしかなかった。

やっぱりというか、その場でいきなり、研修の仕事をぜひ、とは、ならなかった。なぜかそのかわり、彼らの提案営業を手伝って欲しい、と言われた。

議事録をとったり、企画書を書いたり、そういうのは好きな仕事だったから、喜んでやらせてもらった。

そうこうしているうちに、プ譜に興味を持ってくれる人がポツポツとあらわれて、なにかの拍子に「代役」的なニュアンスのある、研修依頼があった。

自分なんかでいいんですか…と思いながら、やらせてもらった。評判は上々だった。

翌年以降の数年間は、うちにもうちにも、というご依頼を数多くいただくようになった。もちろん、嬉しいし、一生懸命やった。

様々な業界、様々な職種。様々な年齢層。

「プロジェクト」はどこにでもあるから、ありとあらゆる現場のプロジェクト課題に触れることとなった。

会社員時代、それぞれまったく異なる業界の三社で働いていて、ある程度幅広い仕事を経験したとはいえ、あらゆる業界、業態、職種の現場に触れていたわけではない。現場を知らずになにかをレクチャーすることほど、怖いものはない。場合によっては、不誠実な行為にすらなり得る。

そうならないように、依頼元に対して、かならず、現場で起きている問題について、聞いた。しかし、これがなかなか難しかった。依頼元は、膨大な量の研修プログラムを回している。どうしても、現場や受講者のことを、熟知しているわけではない。知っているつもりだが、誤解や勘違いをしていた、ということも多い。

(まぁ、このあたりの事情は、いわゆる「研修講師あるある」的な話ではあるが)

純粋に知識を伝達する場なら、受講側の事情は内容に影響しないが、プロジェクトの技術となると、そうもいかない。現場課題を抜きに語っても、しょうがない。

しょうがないから、研修のアイスブレイク、ウォーミングアップの段階で、集まったひとたちに、なにをやっているのか、どこに困っているのかを話してもらい、それにあわせて当日の中身を即興的にあわせることにした。

冷や汗をかきながら、一生懸命やっているうちに、だんだん、わかってきたことがあった。

ふと、降りてきた気づきの瞬間

結論から述べると、最初から、みんな、同じ現実に、直面しているだけだった。

結局のところ、「プロジェクト」と名のつく仕事で、人間が直面する問題は、どんな業界だろうが、業態だろうが、職種だろうが、変わらないのだ。

●ゴール設定や実現プロセスを描くのが難しい、という問題。

●前提や状況が次々と変わり、初期計画が途中でどこかに消えてしまう、という現実。

●関係者の反発や無理解に対して、説得し、巻き込むのが難しい、という悩み。

●現実を計画通りに動かせないことに対する不安とプレッシャー。

●面倒なことを避け、快感原則のある作業を選びたくなる、心の弱さ。

●だれだってやっぱり、人の役に立ちたいという利他心があるということ。

●それと同時に、やっぱりしっかり物心ともに満足したい、という利己心もあること。

何十社、何百人、何千人と関わる中で、まったく別の文脈にいる、まったく無関係の人が、異口同音に、最終的に、この問題に集約されていく、ということに、すごく不思議な感覚があった。

「やっぱり、そうだよね」という納得と、「やっぱり、そうなんだ!?」という驚きと。

予算の規模や、扱う題材、クライアントワークか新規事業か、デジタル要素があるのかないのか、活用できる経営資源があるのかないのか、本人にスキルや経験、知識があるのか、助っ人がいるのかいないのかなど、プロジェクトワークには、無数の変数があり、少しでも変数が変われば、まったく違うプロジェクトになる。

ひとつとして、同じプロジェクトは、存在しない。だから、お手本も、教科書も、マニュアルも、ない。

そういうふうに、言い続けてきたわけだけれども、本当に、驚くべきことに「プロジェクト」を主題にしたとたんに、それらの固有性の問題は、一気に遠景に退いてしまう。

これは実は、本当に面白い話なのである。人間の想像力に関わる問題、というか、認識力に関わる問題というか・・・

プロジェクト業務に携わった人間は、誰だって、自分の経験をもとに、一般論を構築する。SIプロジェクトの経験者は、プロジェクトというと、大規模IT開発が最初のプロトタイプ・イメージとなる。新規事業の経験者もしかり。スクラム開発の成功体験を持った人は、それが黄金の金槌だと思ってしまう。

ブランディングやセールス・プロモーションのプロジェクトをやっている人には、その人なりのプロジェクト観がある。人事総務の分野でシステム導入をしている人には、やっぱりその世界の独特なイメージがある。

だから、よそのプロジェクトの話を具体的に聞くと「全然自分と違う!」という新鮮な驚きが得られる。

でもそこからさらに、その深層を見ていくと、「やっぱり、自分とおんなじだ!」となる。

二重のどんでん返しがあるのだ。

そこに気づいた瞬間、なにかこう、すごくゾクゾクする面白さが、自分のなかを、駆け抜けていった。

ただ、空がスッキリ晴れ渡ったわけでもなく

問題の本質が見えたのであれば、簡単に解決できそうなものだが、意外とそうでもなく、そこから先が、むしろ大変だった。

根本的にある本質は、同じでも、具体的に目の前にあらわれる問題は、やっぱり、多種多様である。現場で悩み、現実と格闘しているご受講者のお一人おひとりは、一般論を聞きたいわけではない。いますぐに、いまここで、目の前で、他ならぬ自分の悩みを解消してくれる、具体的なヒントを求めているのだ。

当然ながら、ひとりひとりに寄り添うことができれば、その具体的な問題に対して、一番クイックな解決策を、一緒に考えることができる。しかしそれはコンサルティングというやつで、研修という範疇では、なかなか、なしえない。特に、20人、30人と、いやときには60人、70人も一緒にやるような場では、とうてい、できない。

やっているうちに、だんだん、辛くなってきた。

辛くなってきたのはひとえに、自分の資質の問題である。大企業での一日研修という仕事は、基本的に、スター性や芸人性のようなものが要求される。誰もが尊敬するような、憧れるような…という、なにか。日常のウサを晴らしてくれて、鮮やかに、サクっと問題を解決してくれるような、なにか。

それを提供することは、原理的には不可能だが、溢れんばかりサービス精神と、たっぷりのナルシシズム、そして割り切り感の三拍子が揃えば、その可能性を提示することは、可能である。人材開発の仕事をするようになって、そういうふうに、活躍する人も多く知った。

以前は、そういう向き合い方は、不誠実ではないかと疑ったこともあったが、いまなら、それもひとつの、ありかたの答えだとわかる。

多くの大組織では、研修は、収益を稼いでくださっている現場の皆様への、非収益部門からのサービス、というニュアンスがある。(本当は、企業を「収益部門」と「非収益部門」にわけるのは、あんまり意味のあることではない。しかし、多くの人には、そのイメージが染み込んでいる)

だから、本当に知識やスキルが身についたかどうかも大事だが、それと同じくらいに、満足度も重視される。もちろん、それが全てではないけれども。

原則として、両方を満たすことは、難しい。そして、知識やスキルが身について、収益に貢献したかを客観的に証明するには、手間も時間も必要だが、「不満」がいまそこにあると証明するのは、簡単だ。

だからどうしても、研修プログラムの成功基準は、満足度に重心が傾く。

自分には、100人いたら90人を熱狂させるような、スター性や芸人性は、ない。サービス精神のかわりに、義務感があり、自己愛のかわりに、探究心がある。微妙に重なってはいるが、致命的にすれ違ってもいる。

その日一日、実務を忘れて非日常の場を楽しみながら学んでもらう、というのは無理だ。そもそも学びを与える、という上から目線を持てない。ただの普通の人間だ。

そもそも、大企業で働いたことなんかない。そんな人間が「教えてあげられること」なんか、普通に考えて、あるわけがない。

一方で、プロジェクトとはなにか、ということについては、もちろん、誰よりも考えてきた、という自負はある。だから、地味でもできる限り誠実に、必要な話はして、なにかしら実務に役立つなにかを、持ち帰ってもらう。それしかできない。

そんなこんなの葛藤をするうちに、最初のうちは、あんなにありがたかった研修の仕事が、だんだん、心の重荷になってきた。

まさかの予想を超えた転機

よくできたもので、そうなってくると、依頼も減ってきて、心身の健康的にはほどよいところに収まってきた。

ただ一方で、心配になるのは財政状況である。あらゆる経営者や独立家にとって共通の悩みだと思うが、やはり、先の経営見通しで、ご依頼が止まってしまうということは、最大の恐怖である。

(かたやで、一件一件の案件に、あまりに強く執着してしまうと、かえってがんじがらめになる。そのバランス感覚こそが、経営の最大のコツであると、思っている)

どうしたものかと茫然としいたら、たまたま偶然、ある企業内大学の発足にあたって、長期連続開催型の、PM講座の依頼があった。

もう研修は無理、しかも伴走型なんて、、、と、最初はご遠慮しようと思ったのだ。

が、色々と話しているうちに、やらせていただくことになった。

それが、ものすごく、本当に、ありがたかった。

伴走型には、スター性も芸人性も、いらなかった。

出会い頭でウケを取る必要もない。手揚げ制なのも、ありがたかった。本当に困っていて、実務をどうにかしたい、と思っている人がきてくれる。本当に必要な話をさせてもらう。ただ、それだけ。

アンケートが、満足度確認のためではなく、質疑応答のための場になった。

それは「研修」ではなかった。「講座」といえばよいのか、はたまた「コミュニティ」なのか・・・

たぶんそれは、奇跡のおかげで成立した場だったのだと思う。そうしようと、意識的に狙ってやったものではない。無意識のうちに、そうあるべきだという思いは、あったのだとは思うけど、できるとは思っていなかった。一生懸命、やってたら、そうなった。

今後、この類の仕事を「横展開」できたら、さぞかし幸せなんだろうけど…

たぶん、奇跡のめぐりあわせだったがゆえに、単純に再現、再生産するのは、難しいだろうと思う。ただまぁ、そういう自分の資質に自覚的になれたのは、良かったと、心の底から、感謝している。

スター性や芸人性がなくても、価値発揮できる可能性がある。

それは、自分にとっては、お金には換えられない、かけがえのない希望となった。

自分のように、なにかひとつ希望や志を掲げて、新しいことをやろう、新しいものをやっていこうとしている人間には、こういうふうに、転機を与えてくれる仕事が、一番、ありがたい。それは、学校に行っても、お金を払っても、なにをしても、得られない。

ゆっくりと訪れた回復と、少しばかりの方向転換

あんまり深く考えず、とにかく生活を成り立たせるために、という現実的な要請もあり、始めた研修の仕事だったが、そういうわけで、さんざんやりつくした結果、少し方向転換に迫られることになった。

いや、もっと正確にいえば、やってきたのは研修の仕事だけではない。「世の中を、もっとよくすることに貢献したい」という、わりと純な思いと、「自分と家族が、食べていく、暮らしていく」という非常に具体的で切実な事情により、お金をいただける仕事はなんでもかんでも、やってきた。

自分の場合は、それが常に「体調不良」というハンディキャップと、セットだった。独立当初は、1日に2時間ぐらいしか、集中力が持たなかった。ちょっと回復しても、ちょっと無理すると、すぐに崩れたりする。眠りの浅さに悩まされることも多い。そういう個人的な状況だけでなく、それこそ独立直後にコロナ禍があり、あるいはインフルエンザの流行期もあり・・・

フィーと対価にする仕事では、自分の体調不良は言い訳にはならない。だから、とにかく自分のコンディションを整えることが、大きなテーマとなった。仏教の教えを訪ねたり、漢方薬に頼ったり。

あとは、世界中のワインを飲み比べてみたり。微分方程式や流体力学を学び直して、相対性理論、量子力学に本格的に触れてみたりもした。スパイスからカレーを作ってみたり、果ては茶の湯、俳諧の世界を訪ねてみたり。プールに通い、映画を観て、歴史や古典を読んで。

こうして並べると「趣味の人」という雰囲気が出てしまうかもしれないが、これらはすべて、この世間で生き抜くための知恵の源泉であり、また健康を取り戻すための過程でもあった。気づけばだんだん、ふつうに仕事ができるコンディションに、戻っていった。

あらためて、もう一度、起業したいと思っている

考えてみたら、そうしたプライベートな過程も含めて、ヒントは目の前に、あったのである。どうにもならない矛盾だらけの現実のなかで、方向性を探し、もがき、最善と考える次の一手を考える。それだけを、考える。

そういうあり方、考え方こそが、自分を支えてきたものであり、かつ、同時に、プロジェクトワークの方法論として顧客に提供できる、最もコアにある価値だったのだと思う。

「プロジェクトマネジメントについて学びたい」というと、どうしても、計画書の書き方や進捗管理の方法、会議の進め方、コミュニケーション、みたいな話がイメージされがちである。もちろん、それらも大事だ。でも、もっと大事なものがある。

最も重要なのは、社会と自分をできるかぎり俯瞰的に見る、ということであり、そのなかでテーマとコンセプトを掲げる、ということである。

目的、目標、手段、資源、関係者、果実、の6つの要素の関係性とバランスを、構想する。それを仮説としてメタ認知し、現実に働きかけ、ブラッシュアップしていく。

そのために、いま、置かれている制約を正しく理解する。手元にある利用可能なものは最大限に活用する。そのうえで、あえてそれをはみ出し、より有利な条件を獲得する。リスクを恐れるのではなく、コントロール可能なものは、コントロールする。ときには積極的に取りにも行く。

人事部門の主導するいわゆる「一日研修」の場でも、ある程度はこういう話は喜ばれるが、やはり、主戦場は、現場側、事業部側からのリクエストでやる、「半・研修、半コンサル」のような、それこそ「伴走型」に近いプログラムである。

たぶん、顧客のなかに業務上の切迫性があるほうが、自分は、役に立ちやすい。

しかし、じゃあそういう仕事をやろうと思っても、これが結構なかなか、難しい。

業務上の切迫性がある人は、普通は「学び」でなく「結果」を求めるのだ。当たり前だけど。

「結果を出したい!さあ、学ぼう!」という人は、なかなか、少ない。

「結果を出したい!余計なことをやっている暇はない!さあ、とにかく行動だ!」と考えるほうが、むしろ普通だし、健全でもある。

その健全さは素晴らしいが、やはり、知識や方法論を獲得せずに、徒手空拳で無理難題に挑んでも、なかなかやっぱり、難しいところがある。さりとて、難しいミッションへの不安から、学ぶことばかりに逃避して、現場に一歩踏み出さない、ということでも、当然、話は進まない。

これもまた、無慈悲な矛盾である。

結果を出す必要性に迫られた人間には、大雑把に言うと

A 自分が学んで、できるようになる

B できる人に任せる

C 他のことをやって、違う結果で埋め合わせる

D 現実逃避する

の4択がある。

Aは一番、面倒なのだ。

その、一番面倒なことを成立させようとしているのだから、ほんとにこう、自分は、なにをやってるんだろうなと、つくづく、思う。

でもやっぱりそれは、Aが一番大事だと思うから。自分自身、実は、そうしている。(このコラムじたい、自分が最も苦手とすることを克服するなかで、ぽっこりとでてきたものだ)

独立した当初、独立家として必要な技術や知識、スキルは、ほとんどまったくといっていいほど身につけていなかった。限られた資源を最大限に活用しながら、結果と学びを同時に追求してきた。やってみて、それが一番有効な生存戦略なのだと、身体で理解した。結果的には、それが高い収益性や、生きるうえでのゆとりにもつながった。

だから、Aを大事にしているクライアントと出会いたい。

なんだかんだで、面倒に見えて、Aが一番、投資対効果が良いし、リスク耐性力もあがる。

Aを選択しない人も企業も、いつかどこかで、衰退していく。

そんなことを思う中で、ふと、「A」型でながくお付き合いさせていただいている取引先が、いてくれることを思い出す。すると、とたんに、心強く感じる。

それが成立する形を、今日も今日とて、探していく…

そんなことを思いながら、日々、ゴトーラボを、やっています。

さいごに

これまでは、セールスパートナー的な方々に助けていただきながら、原則、自分ひとりで営業も納品もしてきたのだが、第七期を迎えて、他の誰かと連携しあい、協力しあいながら、ある程度組織だった形で、仕事を進めていきたいと、思うようになった。

単純に、ひとりはさびしいという理由もあるけれど、なんだかんだとやるなかで、随分と、サービスラインナップも、コンテンツも、増えてきた。自分ひとりではさばききれないぐらいの量になってきたし、もう少し、スケールアップできる形があるんじゃないかと、思うようにもなってきた。

あとはやっぱり、独立当初は、自分以外の人に気遣う余力がなかった。自分一人で生きるだけで精一杯だったが、その時期も、徐々に抜けつつある。

そう見立てると、自分にとって、「プ譜」というものは、営業活動上の最大の資産でありつつも、ネックでもあった。ぱっと見て、熱狂的に好きになってくれる人もいる一方で、なかなかやっぱり、新しいものには慎重な人もいる。いや、「なかにはそんな人もいる」どころか、そのほうが圧倒的大多数だ。

これまでは、「先方から、自発的にこちらを好きになってくれた人」だけを見ていたが、これからは「潜在的に、自分からの働きかけをすれば、お役に立てる相手」を見ていきたいと思っている。これまで、それをやる方法論が、まったく見えていなかったのだけれども、ようやく最近、突破口が見えてきた。

一緒になってやってくれる人がいたら、とても嬉しい、大募集、大歓迎です。ワークショップのファシリテーション仲間であったり、一緒になってサービスを広げてくれるような、仲間がいてくれたら、嬉しいなと思っています。経済的にも、しっかり還元できる形にしたいと思っています。

世の中のプロジェクトの難しさを、多少なりとも緩和したい、会社というものを、働きやすく、生きやすい場にしたい、もっといい世の中にしたい、という思いを持った人と、つながっていきたいと、思っています。SNSもやっていますので、よろしければ、ぜひ、お声がけいただけると嬉しいです。

この記事の著者

プロジェクト進行支援家 後藤洋平

ものづくり、新規事業開発、組織開発、デジタル開発等、横断的な経験をもとに、何を・どこまで・どうやって実現するかが定めづらい、未知なる取り組みの進行手法を考える「プロジェクト工学」の構築に取り組んでいます。

プロジェクト能力開発やPM/PL人材不足問題の解決のために、日々、試行錯誤しながら、活動しています!

著書

・予定通り進まないプロジェクトの進め方(宣伝会議)

・紙1枚に書くだけでうまくいく プロジェクト進行の技術が身につく本(翔泳社)

・“プロジェクト会議”成功の技法 チームづくりから意思疎通・ファシリテーション・トラブル解決まで(翔泳社) 等

提供サービス実績

・現場リーダー層のプロジェクトマネジメント能力や業務課題の現状調査

・カスタマーサクセス、導入コンサルティングの組織、スキル要件整理、プロジェクト標準見直し

・PMO部門責任者の退任にともなう後任探し、引き継ぎのための業務棚卸し支援

・社員育成体系のリニューアルにともなう社内キーパーソンへのインタビュー、問題整理 等

プロジェクトや組織の悩みがあれば、ぜひお寄せください!

プロジェクトの悩みは、ひとりで悩んでいても、なかなか、解決は難しいものです。

利害関係やしがらみがないからこそ、差し上げられるヒントもあります。

ひとこと、お声がけいただければ、ご相談に乗らせていただきますので、お気軽にご連絡をいただけますと幸いです。

メールの場合: info@gotolab.co.jp まで、ご連絡ください。

参考

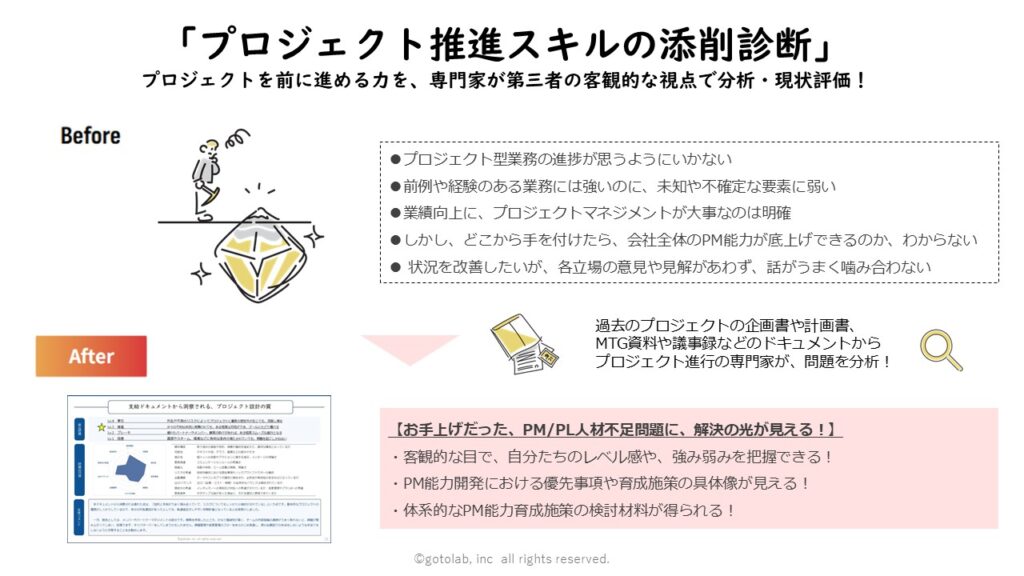

ゴトーラボでは、プロジェクトの企画書や計画書、MTG資料や議事録から、プロジェクト組織や進行に関する深層課題を読み解き、今後、どのような対策を打つとよいかのヒントを差し上げる、というサービスを提供しています。

数多くの深層課題に触れてきたなかで、見えてきた知見もございます。特に、SI開発やDXプロジェクト、新規事業などを中心に多くのご相談をお受けしています。

サービス紹介ページはこちら→ https://www.gotolab.co.jp/pm-skill_assesment/

この記事もおすすめ

プロジェクトワークの基本的な世界観

「プロジェクトの進め方」は1つじゃない!8つのタイプ別に考える推進アプローチ

受託/商品開発/事業開発/変革など、プロジェクトの進め方と勘どころをタイプ別に解説!

「取引」(商談・契約・納品・検収)の一連の流れを「モノ」と「プロセス」の二元的解釈によって読み解く

要望/要求/要件/仕様/設計の違いについて解説!【テンプレートあり】

テンプレートや作例も!プロマネスキル向上のヒント集

ITじゃないプロジェクトも!WBSの書き方再入門【テンプレートあり】

タスクの無間地獄に落ちないための、課題管理のコツ【テンプレートあり】

うっかり間違えやすい、「要件定義」の本質的な意味と方法【テンプレートあり】

SaaS・AI時代のITプロジェクトの鉄則

ITサービスの導入成功に必要な「プレ・キックオフ・コミュニケーション」のご紹介

SaaSを活かすか殺すかは、情報システム企画構想の質が決める【テンプレートあり】

究極の手戻り対策:作業後の「やっぱ、ここ、こうして」問題はどうするとよいか

プロジェクトの遅延やトラブルは、「キックオフ」の時点で、すでに始まっている

AI時代、それはプロジェクトの「マネジメント」でなく「デザイン」の質が問われる時代

プ譜についての解説

プロジェクトの類型別攻略定跡

実体験から解説! 委託・受託型プロジェクトのよくある問題と対策

理念とリアルの相克! 事業開発の成否は「テーマとコンセプト」が握る

テーマとコンセプト

プロジェクトの企画構想に、輝きを取り戻すための「視点」と「問い」

プロジェクト進行能力を、組織的に底上げする

社員のプロジェクト進行スキルを、組織的に底上げしていくための処方箋

3つのお悩みカテゴリでわかる!PM、PL人材の層を厚くするための、打開のヒント

PM/PL人材の評価・育成の方法を徹底解説【テンプレートあり】

プロジェクト組織におけるPMの役割と、必要な個人の内的資源の話

「プロマネスキル」と「社会人基礎力」の違いを本気で考えてみる!

「PMやPMOに、コストをかける意味って、ほんとにあるの?」という素朴な疑問への答

複雑化した座組みのプロジェクトを救うのは「カリスマ的プロジェクトマネージャ」ではなく「フラットな媒介者」

シリーズ「地獄化プロジェクトからの脱出」

年商10億円の伸び悩み問題を「組織的プロジェクト進行能力」の視点で考える

趣味的な放談コンテンツ

少年漫画の金字塔「HUNTER×HUNTER」は、プロジェクト的思考のヒントのパラダイス