この記事について

この記事では、プロジェクト活動に求められる思考力、つまり「考える力」について考えます。なにが正解か不正解かは、「やってみないとわからない」のがプロジェクトです。では、何をどう考えれば「考えたことになる」のか。そのことを考えるために、少年漫画の金字塔「HUNTER×HUNTER」から、言葉を借りてみたく思います。

もくじ

1 着目する問題:プロジェクト的思考の正体とは、なにか

2 第一のヒント:念系統

3 第二のヒント:その場の趣旨とルールを理解する

4 第三のヒント:不利な状況を覆すための、飛躍的発想

5 まとめ

着目する問題:

プロジェクト的思考の正体とは、なにか

未知なる課題を攻略し、困難な問題に答えを出し、新たな価値を生み出すプロジェクト活動に、思考力、つまり「考える力」が求められるのは、言うまでもないことです。

しかしこの「考える力」というものは、ふと考えてみると、すごく厄介です。「下手の長考、休むに似たり」なんて言葉もあります。なにをどう考えたら「確かに考えた」と言えるのか。なにをもって、考えたと言えるのか。

過去の実績に基づき、教科書通りに模範演技を見せるルーチンワークにおいては、そうではありません。ルーチンワークではむしろ「考えない力」が求められます。なぜなら、過去の実績や知識に支えられたルーチンワークでは、先の展開を読むことがしやすいからです。

先の展開が読みづらいプロジェクト状況というものは、未来予測が容易なルーチンワークとは異なります。なにが正解か、なにが不正解かは、「やってみないとわからない」。いや、やってみたとて、すぐにはそれが正解だったのか、間違いだったのか、わからない。「禍福は糾える縄の如し」なんて言葉もあります。

「学校と違い、社会では、正解はない」と、よく言われます。現実問題においては確かにその通りです。「こうすれば、絶対OK」というものがないのが社会です。「こうすれば、必ずうまくいく」というものがないのが、プロジェクト活動なのです。

だからこそ、「考える」ことが大事なのですが・・・では、一体、なにをどうやって、どこからどんな順番で、考えるとよいのか。

本稿では、そのことを考えるために、少年漫画の金字塔「HUNTER×HUNTER」から、言葉を借りてみたく思います。

※注※ このコラムは、HUNTER×HUNTERの愛読者であり、かつ、プロジェクト思考にご興味がある方が対象となります。作品の背景や紹介は最小限にしますし、作品の核心に振れる内容も含みます。あらかじめご了承ください。

第一のヒント:念系統

いきなり結論から述べます。HUNTER×HUNTERという作品において、なにが偉大な達成だったのかというと、その「思考の系統」を6つに分類した、というそのことに尽きます。

本作が、肉体ではなく、精神的・知略的な闘争や交渉、競争を描いていることは有名な話ですが、考えてみれば、念能力、という言葉を言い換えると、「考える力」です。エンタメなので、漫画の中では、超能力がモチーフとして描かれますが、「考える力を活かし、困難な状況で活路を見つけ、切り拓く、という思考様式そのものだけを取り出せば、現実とさほど違いはありません。

| 系統 | プロジェクト思考として見たその系統の特徴 |

|---|---|

| 強化系 | とにかくやる。愚直にやる。障害やリスクに負けない強靭な意思を貫く。 |

| 変化系 | 柔軟に考える。意表を突く。変化を恐れず、楽しむ。面白がる。 |

| 具現化系 | 形を作って、見せる。理屈や過程はさておき、具体的に、答えを出す。 |

| 放出系 | 高い視野に立ち、広く見る。メッセージや問いを、多くの人に投げかける。 |

| 操作系 | 他者の思想や行動、あるいはヒト・モノ・カネ・情報などの資源に働きかけ、制御する。 |

| 特質系 | 特定の状況や環境、ある条件が揃った場合に有効に働くような、特殊なパターンを持つ。 |

「プロマネ」というと、「操作系」のイメージがあります。シャルナークというキャラクターは、いかにも「プロマネ」感のあるキャラクターです。

が、プロジェクトにおける思考に必要なのは「制御」だけではありません。

●不退転の、強靭な意思を持つ。己の欲するゴールや目標をぶらさず、徹底的に、考える。

●登りたい山の、登頂手段は、柔軟な発想力を活かして工夫する。

●トレード・オフや膠着状態に、具体的な形で答を示す。そのことにより、状況を動かす。

●多くの協力を得るために、意思を広く拡散し、メッセージや問いを訴える。

●時と場合を限定するが、型にハマれば敵なしの効果を発揮する得意技を持つ。

こうした思考のあり方を、適宜、状況に応じて組み合わせ、発揮することで、プロジェクト状況は前に進んでいきます。

もちろん、どんな人にも、持って生まれた資質や傾向というものがありますので、これらの諸力をすべて発揮せよ、というのは、少々無理筋な話です。エンペラータイムは、寿命を削ります。愚直にやるのが得意な人もいれば、理屈っぽく考えるのが得意な人もいます。どの系統にも強味と弱味、メリットとデメリットがあります。

プロジェクト状況においては、本来の自分の資質や傾向を活かすのが自然ですし、効率がいいものです。しかし、本来の特性と方向性の違うアプローチを取ってしまい、ポテンシャルを無駄遣いしてしまう人も、結構います。そのあたりも、本作では繰り返し描かれます。

本作で繰り返し描かれる「自身の資質」に関するモチーフで、現実問題にも示唆的なものとしては、以下のようなものがあります。

●直面する状況や実際に交渉する相手の特性によって、系統の適否が変わってくる。

●相性や偶然の働きで結果が決まる。力の総量だけでは、勝負は決まらない。

●自分に足りないものがあれば、誰かとチームを組んで補い合う、ということも有効。

プロジェクト思考とは、「己の資質と強み弱みを、考える。その場や状況、交渉相手との、相性を考える。そのうえで、目的を達成するために、整えるべき条件を考える」ということです。

第二のヒント:その場の趣旨とルールを理解する

ハンター試験編やヨークシン編でのオークション、グリードアイランド編でのゲームなど、本作では繰り返し「勝利条件とルールが与えられた場で、その場に対して異なる動機を持った人間同士の、自由競争が繰り広げられる」という設定が描かれます。

そのなかで、必ず描写されるのが

「趣旨と制約を理解したものが、勝つ」

「ミスリードに導かれ、まんまと誤解したものが、負ける」

という構図です。

物語やゲームの世界と現実が異なるのは、後者のほうが「趣旨や勝利条件、ルールや制約」が圧倒的に緩やかである、ということです。

人間社会を完璧にコントロールしているルールは、自然法則ぐらいのものです。いやいや、憲法や法律など、社会のルールがあるじゃないか、というかもしれませんが、かなり恣意的なものですし、私たちの日常のすべてを法律が縛っている、とも限りません。

しかし、といえばよいのか、だからこそ、といえばよいのか、迷うところですが、だからこそ、「趣旨や勝利条件、ルールや制約」という言葉は、私達が現実的に向き合うプロジェクト状況において、極めて致命的な概念です。特に、ビジネスプロジェクトとは、「趣旨とルール」を極論すれば「いかに当方にとって有利に設定するか」の闘争であるからです。

プロジェクトワークにおける交渉相手や競争相手は、自由意思で動く他者です。

彼ら彼女らとの関係性は、協力・競争・敵対など、あらゆる状態があり得ます。

そこでは「情報戦」という要素が、致命的に関係します。

●自分にとって都合のよい情報だけを、相手に見せる。

●相手が隠しているものを、見抜く。

●利害関係者たちの、動機を正しく理解する。

HUNTER×HUNTERという作品の素晴らしさは、こうした情報戦の機微が描かれるところにあります。

第三のヒント:不利な状況を覆すための、飛躍的発想

プロジェクト状況とは、えてして困難なものです。

●お金が足りない。

●実績が足りない。

●時間が足りない。

●知見が足りない。

●人が足りない。

●何もかもが足りない・・・

「足りないなかで、どうするか」これがむき出しになる瞬間こそが、プロジェクトワークの本質が露呈します。

そこでは、往々にして私達は「理不尽な二択」を突きつけられます。

●実利を取るか、それとも名誉を選ぶのか。

●義理を優先するのか、あるいは人情を満たすのか。

●目標の達成か、はたまた組織の温存か。

理不尽な二択とは、「どちらを選んでも、不本意な結果が残る二択問題」ということです。

そもそも、理不尽な二択に「追い込まれた」時点で、敗北と言わなければなりませんが、残念ながら、しばしば私達は、理不尽な二択を突きつけられます。そこで本当に大事なのは「第三の道をひねり出す」という工夫です。

第三の道として最も美しいのは、「矛盾を高い次元でアウフヘーベン(止揚)する、創造的な解決策」というものです。

まいどまいど、そんな美しいフィニッシュを決められるわけではありませんので、それ以外に

●どちらも選ばない

●相手に選ばせる

●選択までの時間を遅延させる

●二択という状況そのものを解消してしまう

など、「第三の道」にはかなりたくさんのバリエーションがあります。

プロジェクト状況を生き抜く思考法とは、どういうことかというと、まさにこの「絶体絶命で、困難な、そして理不尽な二択」に直面したときに、活路を見出すための思考法です。

「これだ!」という瞬間をつかみ、必要な相手と条件を握る。不退転の決意のもと、取りうる最大ギリギリのリスクを取る。そのようにして、最善の選択肢をつかみ取る。そういうふうに、考えるのが、プロジェクトの思考力、ということです。

まとめ

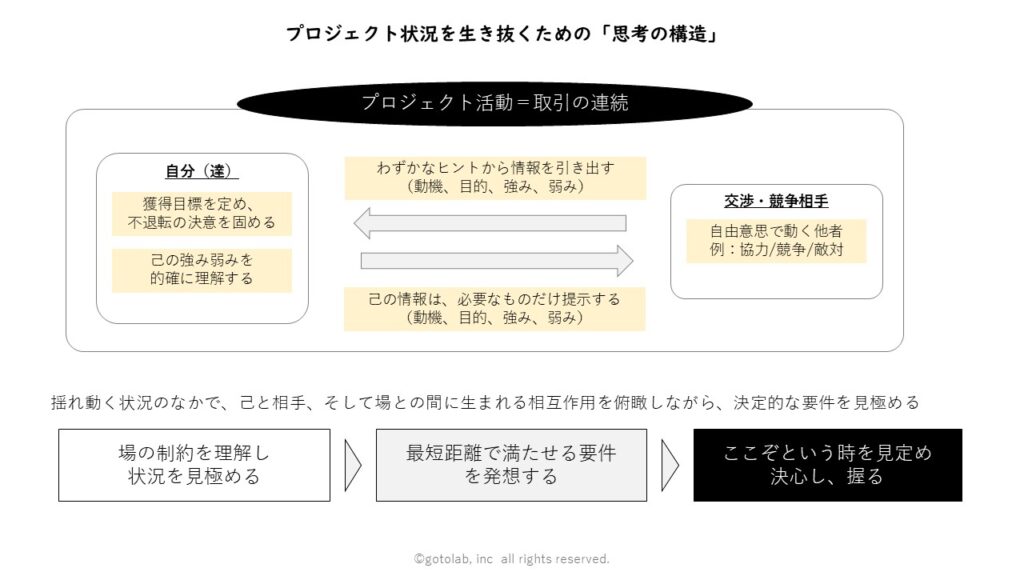

以上の話をぎゅっとまとめますと下図のようになります。

ご参考になれば、幸いです。

おまけ

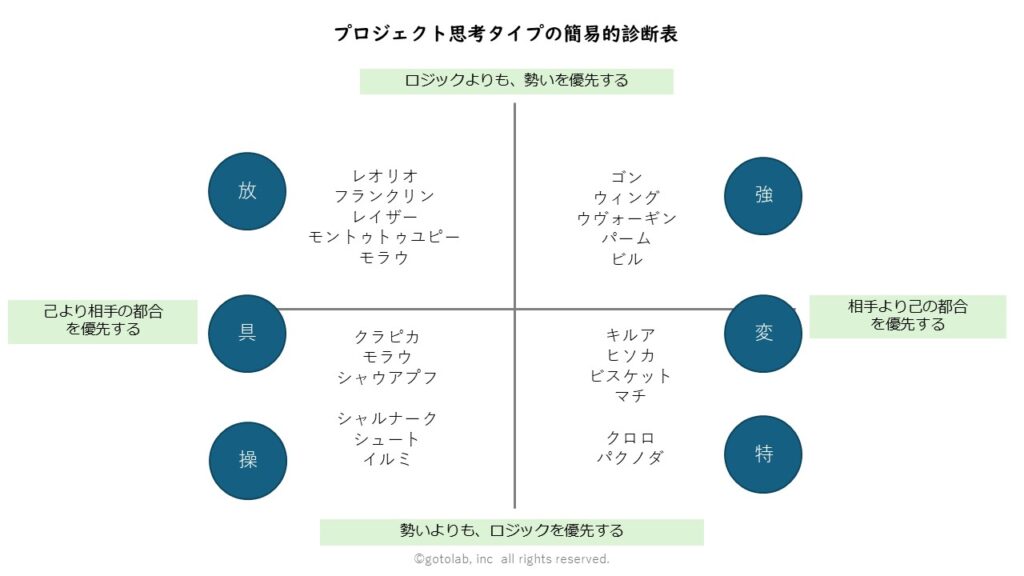

最後の最後に、念系統の簡易的なタイプ診断表を作ってみたものをご紹介します。

作中で「ヒソカのオーラ別性格診断」といったものが掲載されていましたが、やはり思考アプローチと性格的なものは不可分なところがあります。

自分はどこに位置するか、考えてみるのも一興かと思います。お楽しみいただけますと幸いです。

この記事の著者

プロジェクト進行支援家 後藤洋平

ものづくり、新規事業開発、組織開発、デジタル開発等、横断的な経験をもとに、何を・どこまで・どうやって実現するかが定めづらい、未知なる取り組みの進行手法を考える「プロジェクト工学」の構築に取り組んでいます。

プロジェクト能力開発やPM/PL人材不足問題の解決のために、日々、試行錯誤しながら、活動しています!

著書

・予定通り進まないプロジェクトの進め方(宣伝会議)

・紙1枚に書くだけでうまくいく プロジェクト進行の技術が身につく本(翔泳社)

・“プロジェクト会議”成功の技法 チームづくりから意思疎通・ファシリテーション・トラブル解決まで(翔泳社) 等

提供サービス実績

・現場リーダー層のプロジェクトマネジメント能力や業務課題の現状調査

・カスタマーサクセス、導入コンサルティングの組織、スキル要件整理、プロジェクト標準見直し

・PMO部門責任者の退任にともなう後任探し、引き継ぎのための業務棚卸し支援

・社員育成体系のリニューアルにともなう社内キーパーソンへのインタビュー、問題整理 等

プロジェクトや組織の悩みがあれば、ぜひお寄せください!

プロジェクトの悩みは、ひとりで悩んでいても、なかなか、解決は難しいものです。

利害関係やしがらみがないからこそ、差し上げられるヒントもあります。

ひとこと、お声がけいただければ、ご相談に乗らせていただきますので、お気軽にご連絡をいただけますと幸いです。

メールの場合: info@gotolab.co.jp まで、ご連絡ください。

参考

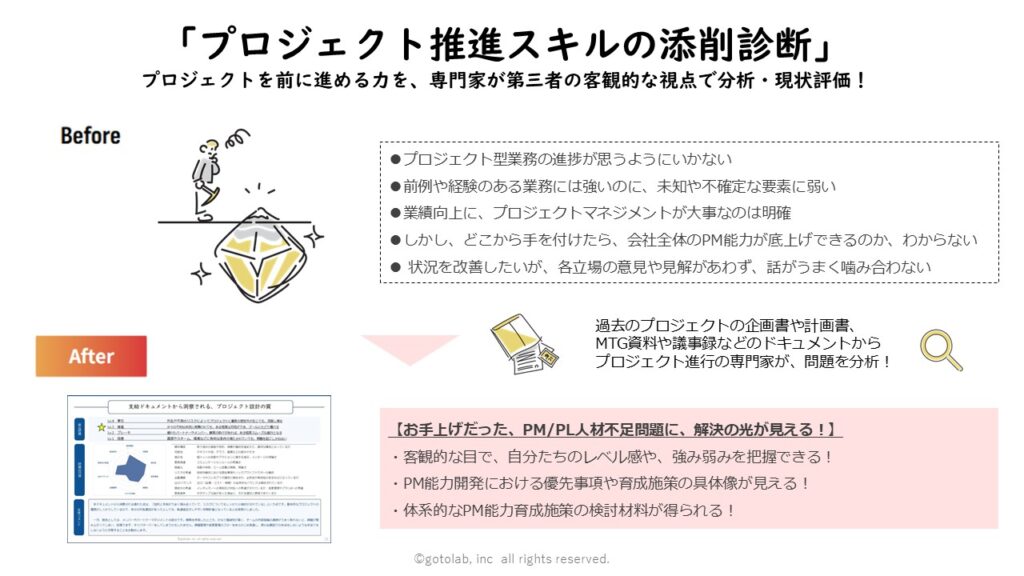

ゴトーラボでは、プロジェクトの企画書や計画書、MTG資料や議事録から、プロジェクト組織や進行に関する深層課題を読み解き、今後、どのような対策を打つとよいかのヒントを差し上げる、というサービスを提供しています。

数多くの深層課題に触れてきたなかで、見えてきた知見もございます。特に、SI開発やDXプロジェクト、新規事業などを中心に多くのご相談をお受けしています。

サービス紹介ページはこちら→ https://www.gotolab.co.jp/pm-skill_assesment/

この記事もおすすめ

プロジェクトワークの基本的な世界観

「プロジェクトの進め方」は1つじゃない!8つのタイプ別に考える推進アプローチ

受託/商品開発/事業開発/変革など、プロジェクトの進め方と勘どころをタイプ別に解説!

「取引」(商談・契約・納品・検収)の一連の流れを「モノ」と「プロセス」の二元的解釈によって読み解く

要望/要求/要件/仕様/設計の違いについて解説!【テンプレートあり】

テンプレートや作例も!プロマネスキル向上のヒント集

ITじゃないプロジェクトも!WBSの書き方再入門【テンプレートあり】

タスクの無間地獄に落ちないための、課題管理のコツ【テンプレートあり】

うっかり間違えやすい、「要件定義」の本質的な意味と方法【テンプレートあり】

SaaS・AI時代のITプロジェクトの鉄則

ITサービスの導入成功に必要な「プレ・キックオフ・コミュニケーション」のご紹介

SaaSを活かすか殺すかは、情報システム企画構想の質が決める【テンプレートあり】

究極の手戻り対策:作業後の「やっぱ、ここ、こうして」問題はどうするとよいか

プロジェクトの遅延やトラブルは、「キックオフ」の時点で、すでに始まっている

AI時代、それはプロジェクトの「マネジメント」でなく「デザイン」の質が問われる時代

プ譜についての解説

プロジェクトの類型別攻略定跡

実体験から解説! 委託・受託型プロジェクトのよくある問題と対策

理念とリアルの相克! 事業開発の成否は「テーマとコンセプト」が握る

テーマとコンセプト

プロジェクトの企画構想に、輝きを取り戻すための「視点」と「問い」

プロジェクト進行能力を、組織的に底上げする

社員のプロジェクト進行スキルを、組織的に底上げしていくための処方箋

3つのお悩みカテゴリでわかる!PM、PL人材の層を厚くするための、打開のヒント

PM/PL人材の評価・育成の方法を徹底解説【テンプレートあり】

プロジェクト組織におけるPMの役割と、必要な個人の内的資源の話

「プロマネスキル」と「社会人基礎力」の違いを本気で考えてみる!

「PMやPMOに、コストをかける意味って、ほんとにあるの?」という素朴な疑問への答

複雑化した座組みのプロジェクトを救うのは「カリスマ的プロジェクトマネージャ」ではなく「フラットな媒介者」

シリーズ「地獄化プロジェクトからの脱出」

年商10億円の伸び悩み問題を「組織的プロジェクト進行能力」の視点で考える

趣味的な放談コンテンツ

少年漫画の金字塔「HUNTER×HUNTER」は、プロジェクト的思考のヒントのパラダイス