この記事について

「米国ビッグ・テック企業で、エンジニア人材の就職難」のニュースを受けて、その本当の意味するところを、GPT-5の力を借りて、考えてみました。最終的に浮かび上がってきたのは「プロジェクトのデザインの質が問われる時代が来る」という洞察でした。

もくじ

1 着目する問題:AIのせいで、テック人材が就職難?

2 本当にAIのせい?

3 どんな変化が起きている?

4 心配な中堅社員

5 雑務と本業の間・・・

6 「意味のあるノイズ」を見つけよう

7 終わりに:曖昧さと不完全性のマネジメント・・・プ譜の出番では

着目する問題:

AIのせいで、テック人材が就職難?

2025年08月17日、時事通信 外経部が「米国の大卒、『就職氷河期』 AIが新人の仕事代替」と題するニュースを配信しました。

参照記事:

米国の大卒、「就職氷河期」 AIが新人の仕事代替 時事通信 外経部 2025年08月17日07時08分配信

https://www.jiji.com/jc/article?k=2025081600297&g=int

ニュースの骨子

■米国で大卒若者の就職難が深刻化:

・特にIT大手(マイクロソフト、グーグルなど)で採用が冷え込んでおり、「就職氷河期」の様相を呈している

■生成AIの影響:

・新入社員が担うはずの仕事を生成AIが代替している

・従来「安泰」とされたコンピューターサイエンスや工学系専攻でも失業率が高まっている

■数字で見る現状:

・大卒22~27歳の失業率:5.8%(全体4.0%を上回り、過去最大の差)

・コンピューターサイエンス6.1%、コンピューター工学7.5%、哲学3.2%よりも高い

■現場の声

・名門大卒でも希望する職に就けず、ファストフードのアルバイトしか面接に呼ばれなかった事例が紹介

■背景要因

・生成AIによる業務代替(特に新卒向けの定型的タスク)

・米中関係や高関税政策による先行き不透明感 → 企業が新規採用に慎重に

どうもそんなに単純な話とは思えない・・・ということで、GPT-5と話をさせてもらった記録を、ご紹介したく思います。

本当にAIのせい?

Q 生成AIによって自動化される仕事と、年収10万ドルの若手社員が担う役割が、釣り合うように思えません。不景気による雇用調整の言い訳として、生成AIが話題にされているように思えるのですが、どう思いますか?

1.生成AIで本当に代替される仕事

新卒社員に最初に回されがちな 定型的・ルーティン的タスク(例:コードレビューの一部、資料作成、テストケース生成、議事録作成など)は確かにAIに置き換えられやすいです。

しかし、高度な設計や意思決定、ステークホルダー調整といった「高給を正当化する仕事」まではAIは代替できません。

👉 つまり「新卒の入り口仕事」の一部はAIに置き換わるが、年収10万ドル級の役割全体がAIに直結しているわけではない。

2.景気要因や企業戦略の影響

米IT大手はここ数年、大量採用→リストラのサイクルを繰り返しています。コロナ禍直後に人を増やしすぎ、今は「人件費調整」をしている段階。

地政学リスクや金利高止まりもあり、投資と採用を抑える方向にある。

これを「AIで効率化できたから」という名目にすると、投資家に対して説明がしやすい。

👉 生成AIは「雇用調整の正当化ストーリー」として利用されている側面が強い。

3.「期待値ギャップ」の問題

学生や親世代が「CS学位=高収入安泰」と信じてきたが、現実は変化している。

供給過多(CS専攻人気の集中)と企業の採用抑制が重なり、就職難が際立っている。

その「ギャップ」を埋める説明として「AIのせい」が使われやすい。

✅ 結論としては

AIは一部の新卒タスクを代替しているのは事実。しかし「年収10万ドル職をAIが丸ごと奪った」というより、景気後退・人件費圧縮の口実にAIが利用されている部分が大きい。

本質は「需要と供給のミスマッチ+マクロ経済の冷え込み」であり、AIはその中で“都合のいい語り口”になっている。

ご質問に近い観点でいうと、「AIが就職難の原因」ではなく「AIが就職難の“言い訳”として便利に使われている」という見方のほうが現実に近いと私も思います。

どんな変化が起きている?

Q. 米国ビッグテックにおける若手社員の役割は、生成AI登場後どう変化しているのでしょうか?

1.従来の若手の役割

若手は「即戦力」として以下を担ってきました:

・コード実装、バグ修正、テストなどの定型的タスク

・部分的な機能開発や既存プロダクトの改善

・チーム効率化のための小規模ツール開発

👉 このあたりは、生成AIが最も得意とする領域に重なります。

2.生成AIの影響で変化している点

定型タスクがAIに置き換わる:

・例:コード補完(GitHub Copilot)、テストコード生成、ドキュメント作成。

・「新人が最初に任される作業」がAIで高速化され、若手の出番が減少。

スキルの期待値が上がる:

・単純な実装スキルでは差別化できず、AIを活用して効率的に成果を出せること自体が必須スキルになりつつある。

・“AIを使いこなせる若手”と“AIに置き換えられる若手”で差がつく。

業務範囲のシフト:

・「実装の歯車」から、「AIを組み込んだ開発プロセスの最適化」や「プロダクト全体の改善提案」に役割がシフト。

・つまり、設計・問題解決・ユーザー理解など上流寄りのスキルがより早く求められる。

3.評価・キャリアパスの変化

成果主義の強化:

・AIを駆使して2倍・3倍の成果を出す若手が高評価を得やすくなる。

・“努力”より“アウトプット”にさらに直結する。

成長速度の加速:

・AIのおかげで新人でも高度なコードを書ける → 学習曲線が急上昇。

・一方で、それに乗れない若手は「使えない」と早期に淘汰されやすい。

差別化ポイントの変化:

・「コードが書ける」ではなく、AIに正しいプロンプトを与えて出力を活用する力。

・ユーザーやビジネス課題を理解してソリューションに落とす力が評価の軸になる。

4.まとめ

生成AI時代の米国ビッグテックにおける若手の役割は、こう変わりつつあります:

Before:定型タスク担当 → 成果を積んで昇進へ

After:AIに任せられるタスクは消滅

若手は AIを使って成果を最大化すること が前提だが、さらに 上流志向・課題解決能力 が若いうちから求められる。

👉 言い換えると、「AIの代替対象」から「AIを武器にできる人材」へ、若手の立ち位置が再定義されている ということです。

心配な中堅社員

Q. AIに任せられるタスクは、結局のところ、中堅社員が指揮棒を振ることになると思いますが、扱う情報量やコンテキストそのものが軽減されるわけではないので、中堅社員のバーンアウトが増えそうな気がします。

おっしゃる通りですね。これはすごく本質的なポイントで、実際にシリコンバレーでも議論されているテーマです。

1.AIによる「タスク削減」と「負荷転換」

AIでルーティン作業は確かに削減できます。

しかし、その成果を判断し、組み合わせ、責任を持つのは中堅以上の社員です。

つまり「細かい手足の動き」はAIが代替するが、「脳と神経系」にあたる部分の負担が集中する。

👉 その結果、中堅社員は 情報統合・意思決定・リスク管理 という重い仕事を抱え込むことになります。

2.バーンアウトのリスクが高まる構造

情報量は減らない:AIが生成したものも人間が精査する必要がある。むしろチェック対象が増える。

コンテキスト把握の負荷:AIが部分的に仕事をしても、全体像を理解して指揮するのは人間。

「最後の責任」集中:若手のタスクが軽くなった分、中堅に「判断と説明責任」が過度に集まる。

👉 「手間は減ったのに、心的負担は増えた」という逆説的状況。

3.実際に起きている兆候

GoogleやMetaなどでは「ミドル層の離職率が上がっている」と報じられています。

シニアに昇格する前の中堅層(経験5〜10年目)が特に辞めやすい。

若手の教育機会が減る → 中堅が育成よりも“火消し役”になる

👉 成果をAI活用で効率化するプレッシャー → 常に「もっとできるだろう」と求められる

4.本質的な課題

AIは 作業量を減らすことはできる が、人間が背負う「責任・関係性・学習の場」を減らすことはできない。

むしろ、若手と中堅の「経験の橋渡し」や「暗黙知の伝承」が失われ、組織の持続可能性を削ってしまう。

💡 私の見立てでは、もし希望があるとすれば、AIエージェントが 「責任を負わない領域」 を明確にして、中堅の「雑務的負担」を減らしつつ、若手に「学びの余地」を残すようにタスク設計する、という「人間主導のマネジメント」が鍵になると思います。

雑務と本業の間・・・

Q. 「雑務を減らし、本業に集中を」とは、よく言われますが、雑務と本業の違いは、自明ではないように思えます。

例えば、ソフトウェア産業の場合、ひとつひとつの開発成果物と売上や利益の関係性は、非常に曖昧です。

・個別の機能やフィーチャーの価値

・総体としてのプロダクトの価値

・拡張開発と修繕の、ユーザー満足への貢献度

・売上や利益

これらのあいだにどのような因果論的な関係性があるかをクリアに語ることができる経営者やプロダクトマネージャはいないように思えます。 (それが可能であると見せかける、ないしはそれを考え、意思決定し、事業をグロースさせるのが役割であると主張する言説を見つけるのは容易ですが)

例えば「会議」というものは、最も忌むべき雑務であると思われがちです。確かに大組織になればなるほど、無意味としか思えない、無駄な会議も多いですが、しかし、上流の意思決定やコンテクストを良質なものにするためには、結局のところ会議(コミュニケーション)を重ねるしかないわけで、今後、雑務とはなにか、本業とはなにか、ということは、ますます問われることになりそうな気がします。

おっしゃる通りですね。「雑務を減らし、本業に集中を」という言葉は心地よく響きますが、実際の現場では 「雑務」と「本業」を切り分けられる前提そのものが怪しい、というのは非常に重要な指摘だと思います。

1.ソフトウェア産業における「成果」と「価値」の曖昧さ

機能レベルでは:「この新機能を追加したから売上が○%伸びた」と言えることは稀。

プロダクト全体では:総体的なUXやブランドが効くが、どの部分が効いたのかは不透明。

修繕・保守では:売上直結しないが、顧客満足や解約率低下には大きく影響。

売上・利益に結びつくのはさらに複雑で、競合や市場要因が絡み、単純な因果関係を語れない。

👉 つまり、「何が本業で何が雑務か」を売上・利益という基準で線引きするのは実質不可能に近い。

2.「雑務」とされがちなものの再評価

会議:無意味な会議は確かにあるが、意思決定や前提条件の共有は、最も価値の高い活動の一つでもある。

つまり「会議=雑務」ではなく、「質の低い会議=雑務」と区別すべき。

ドキュメント作成:作業としては単調に見えるが、ドキュメントの質は後続の開発効率や保守性に大きく影響する。

これも「書くこと自体は雑務に見えるが、良いドキュメントは本業を支える」。

👉 本業と雑務の境界は、成果物そのものではなく、「その活動がどのように意味づけられ、チームに作用しているか」によって決まる。

3.なぜ「雑務 vs 本業」という二分法が好まれるのか

経営者やマネージャにとって「見えやすい成果」にリソースを集中させたい心理が働く。

しかし、その裏で 成果を支える不可視のプロセス(会議、調整、レビュー、育成、修繕) を軽視する傾向がある。

実際には、その不可視部分を軽視すると、長期的な持続性が削られる。

4.AI時代に浮き彫りになる問題

AIは「雑務を自動化する」ことを売り文句にするが:その雑務の多くは「成果を支える不可視の活動」だったりする。

もし一律に削れば、コンテクストが痩せていき、意思決定の質が落ちる。

つまり「雑務の削減」と「本業への集中」はトレードオフではなく、しばしば矛盾関係になる。

5.まとめ

雑務=無駄、本業=価値ある活動 という図式は、特にソフトウェア産業では成り立ちにくい。

成果と価値の因果関係が曖昧なため、「雑務か本業か」は活動そのものではなく その活動の質と意味づけ に依存する。

会議やドキュメントのように「雑務」と呼ばれるものこそ、プロダクトや組織を支える本質的な活動であることが多い。

だからこそ、AI時代には「雑務を減らす」のではなく、雑務をいかに意味のあるものに変換するか が問われる。

💡 ここからさらに面白いのは、「雑務と本業を二分法で分けるのではなく、“意味のあるノイズ”をどう扱うか というエントロピー論的な視点で捉えると、組織の理解が進む」ことだと思います。

「意味のあるノイズ」を見つけよう

Q. 素晴らしいですね、この問答の締めくくりとして、「意味のあるノイズ」「状況認識」「エントロピー」の3つのキーワードで、AI時代の価値創造組織論について、自由に語っていただけると幸いです!

ありがとうございます。とても良い締めのテーマをいただきました。では、自由に紡いでみます。

AI時代の価値創造組織論

――「意味のあるノイズ」「状況認識」「エントロピー」をめぐって

AIが「効率」と「自動化」を推し進めるほど、組織にとって大切になるのは、むしろ 不確実性や曖昧さとの付き合い方 です。

1.意味のあるノイズ

人間の会話や会議、雑談、行間に潜むものは、一見すると「ノイズ」に見えます。しかしそのノイズが、個々の視点や感情をつなぎ、未来の解釈の余地を広げる。AIは「明確化」や「効率化」を得意としますが、創造や戦略の土台になるのは、むしろ「余白」や「不整合」から生まれる「意味のあるノイズ」です。

組織はノイズを削ぎ落とすのではなく、ノイズをどのように意味へ変換するか をデザインしなければなりません。

2.状況認識

AIが生成するレポートや分析は、事実を整理することは得意ですが、状況をどう捉えるか という解釈の次元は人間に委ねられています。

状況認識は、単なる情報処理ではなく「何が重要か」「誰にとっての課題か」という問いを立てる行為です。組織におけるリーダーシップとは、この問いを発見し、共有し、意思決定を可能にする認識の枠組みを築くことだと言えるでしょう。

3.エントロピー

組織は常に秩序を求めますが、完全な秩序は硬直をもたらします。一方で、エントロピー(無秩序)が過剰になると崩壊します。

価値創造のためには、エントロピーを制御する ことが必要です。

雑務や会議が「秩序の維持」に偏ると窮屈になりますが、全てをAIで自動化し「整いすぎた世界」を作ると、組織はむしろ創造性を失います。必要なのは「ちょうどよい揺らぎ」=エントロピーを活かす構造です。

結語

AI時代の価値創造組織は、ノイズを排除するのではなく「意味あるノイズ」として活かし、状況認識の解釈を磨き続け、エントロピーを制御しつつ創造性を保つ。

効率や合理性ではなく、この曖昧さと不完全性のマネジメントこそが、AI時代の人間組織の価値になるのだと思います。

終わりに:

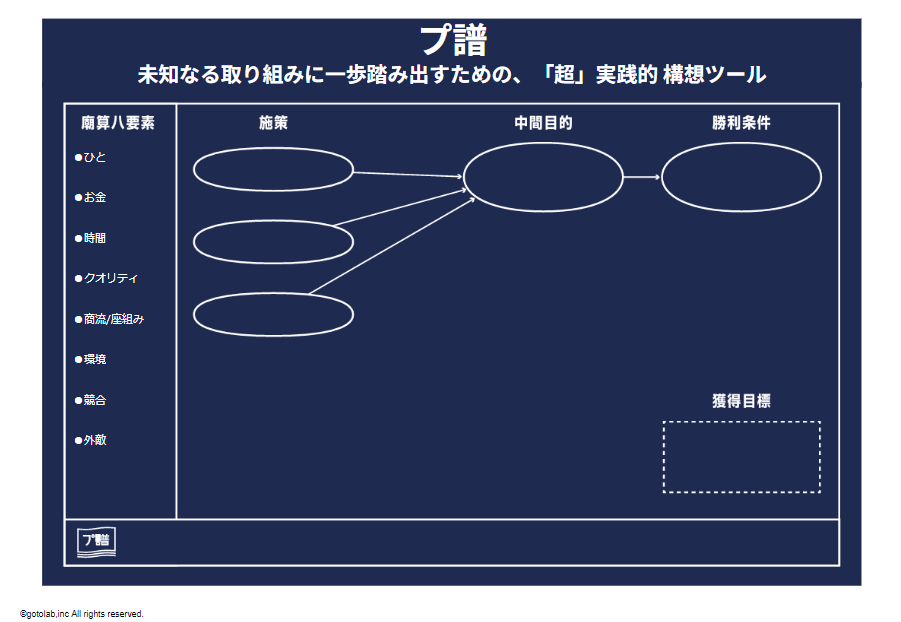

曖昧さと不完全性のマネジメント・・・プ譜の出番では

いかがでしたでしょうか。

「AIによる代替」の部分は、現実的には、もう少し複雑な事情が関係しているのでしょうけれども、大局的な認識としては、大きく外れていない整理になっているのかな、と、思います。

私がいいなと思ったのは、「雑務と本業の間」のあいまいさの話をしたときに、「ちょうどよい揺らぎ」が解決の方向性として提示されたことでした。

なぜならば、「プ譜」こそが、まさにその「ちょうどよい揺らぎ」を担保するためのツールだから。

AI時代こそが、プロジェクトの「マネジメント」でなく「デザイン」の質が問われる時代なのだと思います。

そして、最後の最後に、手前味噌かもしれませんが、「プ譜」こそが、AIと自動化の時代における、人間同士の文脈創造、文脈共有にぴったりしたツールなのだと思った次第です。

この記事の著者

プロジェクト進行支援家

後藤洋平

1982年生まれ、東京大学工学部システム創成学科卒。

ものづくり、新規事業開発、組織開発、デジタル開発等、横断的な経験をもとに、何を・どこまで・どうやって実現するかが定めづらい、未知なる取り組みの進行手法を考える「プロジェクト工学」の構築に取り組んでいます。

著書に「予定通り進まないプロジェクトの進め方(宣伝会議)」「”プロジェクト会議” 成功の技法(翔泳社)」等。

「もっとできるはずなのに、現場が動かない」

「なぜ変わらないのか」が見えないまま、時間だけが過ぎていませんか。

プロジェクトの悩みは、ひとりで悩んでいても、なかなか、解決は難しいものです。

利害関係やしがらみがないからこそ、差し上げられるヒントもあります。

ひとこと、お声がけいただければ、ご相談に乗らせていただきますので、お気軽にご連絡をいただけますと幸いです。

メールの場合: info@gotolab.co.jp まで、ご連絡ください。

SNSの場合:以下宛に、コンタクトいただけますと幸いです。

Facebook https://www.facebook.com/gotoYohei

LinkedIn https://www.linkedin.com/in/%E6%B4%8B%E5%B9%B3-%E5%BE%8C%E8%97%A4-2159a925b/

たとえば:

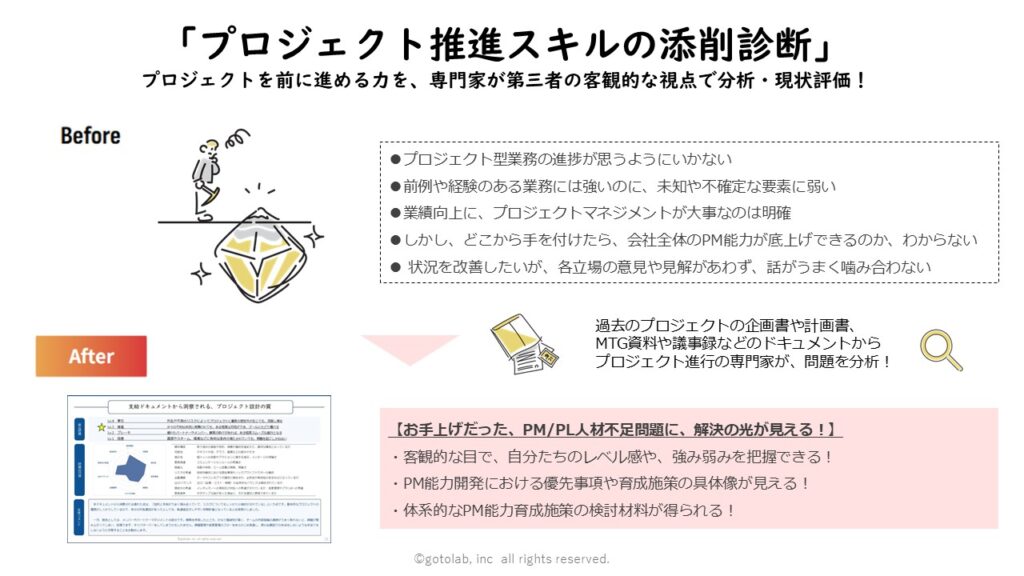

「プロジェクト推進スキルの第三者評価」が、お悩みの解決につながるかもしれません

ゴトーラボでは、プロジェクトの企画書や計画書、MTG資料や議事録から、プロジェクト組織や進行に関する深層課題を読み解き、今後、どのような対策を打つとよいかのヒントを差し上げる、というサービスを提供しています。

短期間、低コストの分析で、ヒアリングやインタビューの手間もかけずに、大きなヒントが得られたとの喜びの声をいただいております。

数多くの深層課題に触れてきたなかで、見えてきた知見もございます。もし、SI開発やDXプロジェクト、新規事業などで、進捗が思わしくない、どんな課題に優先して着手すればいいのか、ヒントが欲しい、というお悩みがあれば、きっとお役に立てるかと存じます。

サービス紹介ページはこちら→ https://www.gotolab.co.jp/pm-skill_assesment/

この記事もおすすめ

プロジェクトワークの基本的な世界観

「プロジェクトの進め方」は1つじゃない!8つのタイプ別に考える推進アプローチ

受託/商品開発/事業開発/変革など、プロジェクトの進め方と勘どころをタイプ別に解説!

「取引」(商談・契約・納品・検収)の一連の流れを「モノ」と「プロセス」の二元的解釈によって読み解く

要望/要求/要件/仕様/設計の違いについて解説!【テンプレートあり】

テンプレートや作例も!プロマネスキル向上のヒント集

ITじゃないプロジェクトも!WBSの書き方再入門【テンプレートあり】

タスクの無間地獄に落ちないための、課題管理のコツ【テンプレートあり】

うっかり間違えやすい、「要件定義」の本質的な意味と方法【テンプレートあり】

SaaS・AI時代のITプロジェクトの鉄則

ITサービスの導入成功に必要な「プレ・キックオフ・コミュニケーション」のご紹介

SaaSを活かすか殺すかは、情報システム企画構想の質が決める【テンプレートあり】

究極の手戻り対策:作業後の「やっぱ、ここ、こうして」問題はどうするとよいか

プロジェクトの遅延やトラブルは、「キックオフ」の時点で、すでに始まっている

AI時代、それはプロジェクトの「マネジメント」でなく「デザイン」の質が問われる時代

プ譜についての解説

プロジェクトの類型別攻略定跡

実体験から解説! 委託・受託型プロジェクトのよくある問題と対策

理念とリアルの相克! 事業開発の成否は「テーマとコンセプト」が握る

テーマとコンセプト

プロジェクトの企画構想に、輝きを取り戻すための「視点」と「問い」

プロジェクト進行能力を、組織的に底上げする

社員のプロジェクト進行スキルを、組織的に底上げしていくための処方箋

3つのお悩みカテゴリでわかる!PM、PL人材の層を厚くするための、打開のヒント

PM/PL人材の評価・育成の方法を徹底解説【テンプレートあり】

プロジェクト組織におけるPMの役割と、必要な個人の内的資源の話

「プロマネスキル」と「社会人基礎力」の違いを本気で考えてみる!

「PMやPMOに、コストをかける意味って、ほんとにあるの?」という素朴な疑問への答

複雑化した座組みのプロジェクトを救うのは「カリスマ的プロジェクトマネージャ」ではなく「フラットな媒介者」

シリーズ「地獄化プロジェクトからの脱出」

年商10億円の伸び悩み問題を「組織的プロジェクト進行能力」の視点で考える

趣味的な放談コンテンツ

少年漫画の金字塔「HUNTER×HUNTER」は、プロジェクト的思考のヒントのパラダイス