この記事について

この記事では、複雑化してしまったプロジェクトを救えるプロジェクトマネージャとは、どんな人物なのかということを考えます。従来のイメージでは、リーダーシップや管理能力、交渉力の強いカリスマ的な指導者というイメージが強かったプロジェクトマネージャですが、技術の加速度的進歩や働き方の多様化など、様々な要因によって、その有効性が失われつつあります。代替イメージとして「フラットでニュートラルな媒介者」というあり方を考えることが、解決の糸口になります。

もくじ

1 今回のテーマは「理想のプロジェクトマネージャ像」

2 「フラットでニュートラルな媒介者」の具体的イメージ

3 なぜ、そのように考えるのか

4 まとめ

今回のテーマは「理想のプロジェクトマネージャ像」

理想のプロジェクトマネージャ、というと、「複雑で規模の大きな開発プロジェクトで、強いリーダーシップを発揮し、組織を統率する。細かな作業にも目を配り、遅延やミスのないように管理監督する。問題があればパワフルに介入し、ときにはハードな交渉も辞さない、カリスマ的なツワモノ」、というイメージがあるのではないでしょうか。

筆者の実感として、もしかしたら今後、そうしたイメージとはまた少し違う、オルタナティブな理想像が立ち上がってくるのではないか、という気がしています。かわりに、台頭するであろう「理想のプロジェクトマネージャ像」が、あるのではないか、と。

「複雑化してしまったプロジェクトの、本来あるべき姿を洞察し、そこに関係各位を(できるかぎり円満なかたちで)導くための、フラットでニュートラルな媒介者」

あるとすれば、そんなイメージのプロジェクトマネージャこそが、次の時代を担っていくのかもしれない、と、考えています。

「フラットでニュートラルな媒介者」の具体的イメージ

近年つくづく、色んな場所で仕事をするなかで、思うことがあります。いわゆる「デキるプロジェクトマネージャ」といわれたときに抱く、「ビジネスマッチョで、いわゆる”ツヨツヨな”ひと。例えば外資企業出身や連続起業家的な、パワフルな知的エリート」みたいなイメージが、今後、有効性を発揮しづらい局面が増えるのかもしれない、と。

リーダーシップやマネジメントの研究においても、いわゆる「サーバントリーダーシップ」といった言葉が取り上げられることがありますが、まさに、プロジェクトマネジメントにおいても、おれがわたしが、という形で先導するのではなく、触媒のように、あくまでフラットに、そして献身的に、取り組みや組織を支える、というイメージが、今後のプロジェクトマネジメントの中心的なものになっていくのではないか?

そういうふうに、考えています。

では、「フラットでニュートラルな媒介者」的な「これからの理想のプロジェクトマネージャ」は、どんなことをするのか。どんなことをしないのか。「カリスマ的なツワモノ」イメージと対比しながら、考えてみます。

カリスマ的なツワモノ

●最終的なゴールの達成、というものから逆算して、そこにたどり着くまでの道を描き、実行する

●利害関係者間の力関係や力学を理解し、最短で最善の意思決定ができるように働きかける

●AsIsからToBeへの転換を、あらかじめ期待されていた品質、コスト、スケジュールで実現する

●複雑なミッションをタスクに分解し、パートリーダーやメンバーに対して的確に割り振る

●顧客第一主義で、クライアントができないことがあれば、積極的に肩代わりし、支援する

ニュートラルな媒介者

●関係者のめいめいが思い浮かべるゴールのイメージがどこでどうズレているのかを理解しようとする

●その取り組みにおける契約関係において、各関係者が取るべき行動を見極め、それを引き出す

●その取り組みを通して、なにがどう変わりたいのか、関係者めいめいの腹落ち、理解を支援する

●一番面倒な調べ物や論点整理は、自分の手足を使って実行し、一次情報にしっかりと触れる

●対価や契約のもと、責任範囲を明確にして、相手が果たすべき義務があれば、それはきちんと委ねる

なぜ、そのように考えるのか

プロジェクト組織が、近年ますます複雑化し、もはや全体を正しく計画・統率する、ということが、たったひとりのスーパーマンの独力では、達成しづらくなっている、という状況が、現在、起きています。

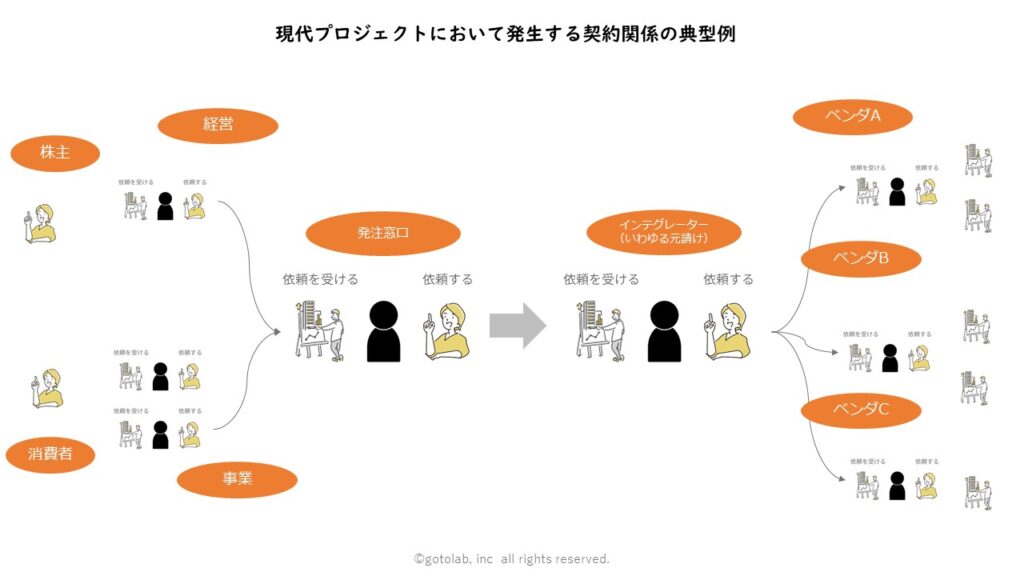

下の図は、多少大きな規模になると、かならず構成される契約関係の概略的なイメージを示しています。この座組みにおける「発注窓口」と「インテグレーター」の二者が、タッグを組んで全体を統括する、というものが、従来型のSIプロジェクトの定番の図式でした。

近年、どうもこの黄金の図式が、崩れている現場が増えているように感じています。おそらくそれは、プロジェクト規模の大型化だけでなく、技術の進化が速いということ、働き方や受発注関係の自由度が高まっている、という3つの要因によって起きています。

開発内容が複雑になりすぎて、いつどこで、だれがなにをやるべきなのかが、非常に不明瞭な現場が増えているのです。

そうした変化が起きている3つの要因のなかで、筆者が特に憂慮しているのが、働き方や受発注関係の自由度が高まっている、という点です。

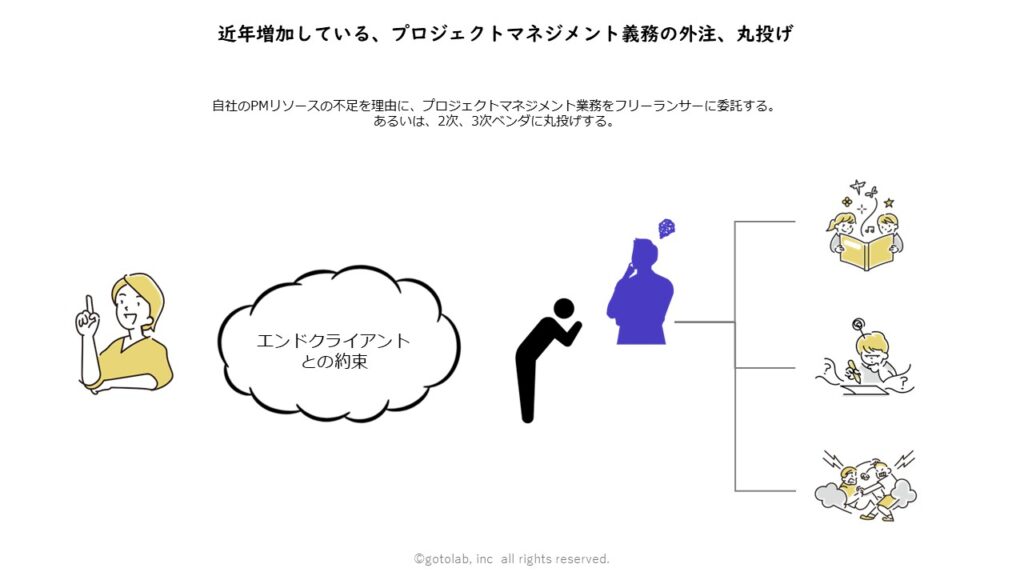

昨今、フリーランスという働き方が広がる中で、プロジェクトマネジメント業務の外部委託が盛んに行われています。これが実は、厄介な問題なのです。

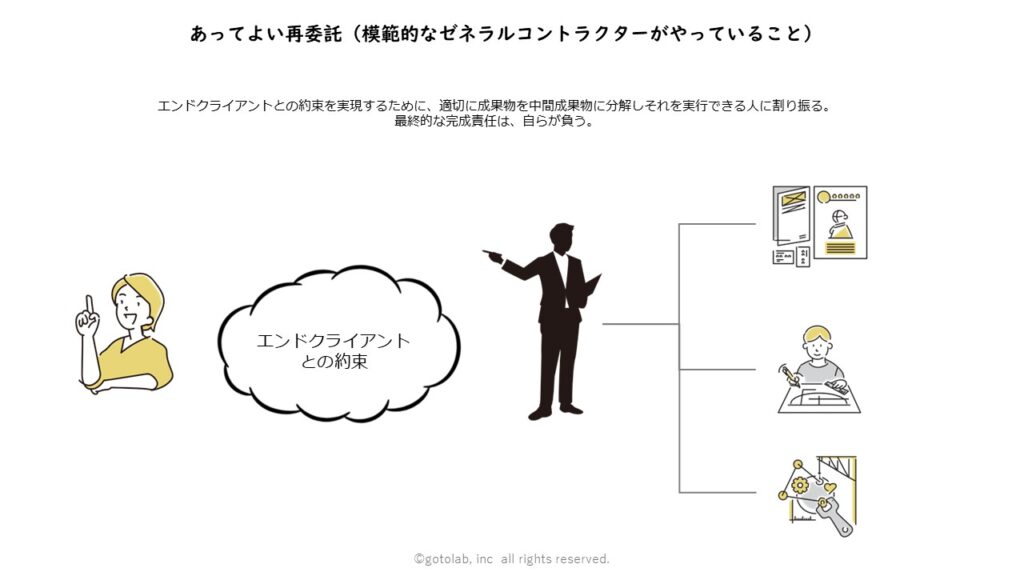

どういうことか。プロジェクトマネジメント義務というものは、本来、本質的に、外部に再委託することは、不可能なものです。具体的なイメージを、絵でご説明しますと、本来、いわゆるゼネコン、ゼネラルコントラクターやSIer、インテグレーターと呼ばれる立ち位置で実行すべきなのは、完成責任を負う、ということです。

近年のプロジェクトマネジメント人材のフリーランス化によって、こうしたあるべき姿からは、かなり遠い状況が発生しています。図示してみると、以下のようなものになります。

職能として、プロジェクトマネジメント業務に長けているからといって、元請けの債務を丸ごと引き受けることは、法理上、原理的に、不可能(実現不可能だし、やってはいけないこと)なのです。ゆえに、こうした座組みが形成されてしまうと、責任を取ることができる人が不在の、漂流プロジェクトができあがってしまいます。

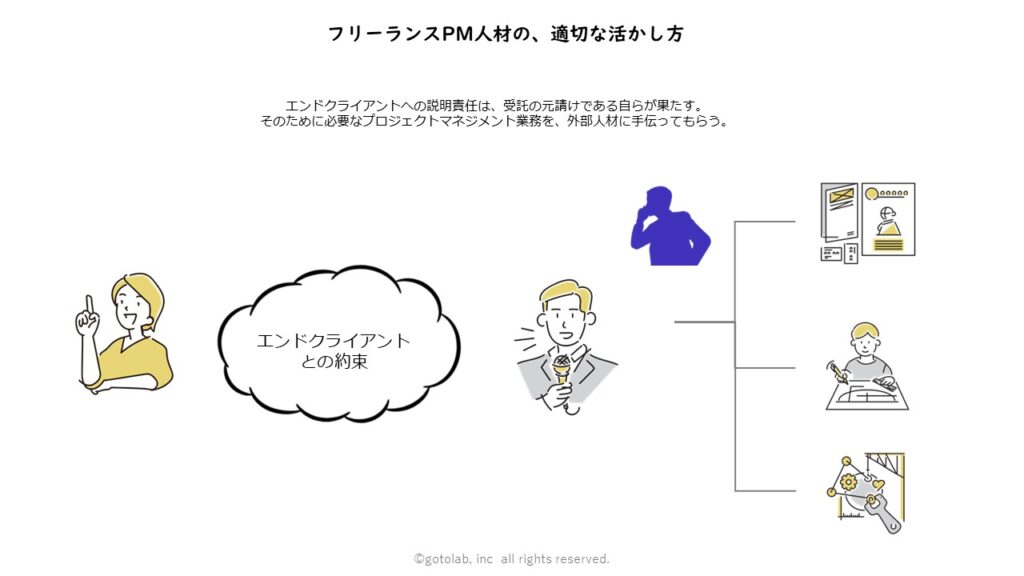

そんなことを言ったら、フリーランスPM人材の手助けを得られないではないか・・・と、思うかもしれませんが、そうでもありません。あくまでプロジェクトの進行管理における具体的な作業を手伝ってもらう、ということであれば、それはぜひとも活用すべきです。ただし、元請けとしての説明責任や指揮系統には、自らが責任ある立場として義務を果たす、という点を押さえておきましょう、ということです。

まとめ

昨今、ますます、現代プロジェクトは複雑化の度合いを深めています。目的設定の可能性は多様化を極め、手段の候補は無限に増加し続けています。契約関係は多重化し、一体誰がどこに責任を持っているのか、全体を見渡せる人間はいない。

ただひとつだけ、シンプルなのが、「期待効果を語る基本的な文法」です。どんなビジネスプロジェクトも一行に要約すると、「誰かの仕事のどこかを改善することで、期待収益の最大化を図る」というものでしか、ありません。

しかしそれは多くの場合、よくて砂上の楼閣、といった程度のものでしかなくて、だいたいにおいて「ああだったらいいな、こうだったらいいな」という、非現実的な願望を寄せ集めたに過ぎないのです。プロジェクト組織が大きくなればなるほど、その構造が複雑化すればするほど、関係者の誰もが、考えることを、放棄してしまいます。よくわらないが、きっと誰かが、考えているのだろう、と。

「面倒なあれを、誰かがいい感じにやっといてくれないか」そうして誰かが誰かに丸投げしたものが、永久に祟り続ける。そんなプロジェクトが、実に広範囲で、様々な業界で、発生しているのが、現在です。

そうなってしまったプロジェクトの落とし前をつけることができるかどうかは、最下流に位置する職人が、有能かどうか、ということに、かかっています。

そんな現在の状況を、ふと冷静に、俯瞰的に見てみますと、今後本当に大事になってくるのは「ゴールに向かってみんなを導く」では、おそらく、ないのだろう、と、強く思います。

ニュートラルに、現実を、見ること。

めんどうでも、ひとつずつ、腑分けしていくこと。

それぞれの関係者が、それぞれの関係者にふさわしい行動と意思表示をするように、働きかけること。

そんなイメージで、プロジェクトマネージャ像をアップデートしていくことが、今後の社会において、重要な論点であるように思えてなりません。「パワフルでツヨツヨなプロマネ」から「フラットでニュートラルなプロマネ」という転換は、実は、多くの人にとっての福音となるのではないかな、と、思っています。

なぜなら、この転換は「鉄のメンタルと高いIQを兼ね備えた、頭脳明晰でオレサマな人たち」から「繊細で、ひかえめだけど、本当は心のなかに、高い理想や利他の心をもっている人たち」への転換を意味するからです。

繊細で、ひかえめな人が、「責任範囲の切り分け」「適切なドメイン知識」「論点整理とドキュメンテーションの力」を備えたら、それだけで、プロジェクトにとってかけがえのない、非常にパワフルな存在になります。そんな人が、ひとりでもふたりでも、増えてくれると嬉しいなと、願っています。

「PMのためのキャリア相談」お引き受けします!

SIerやSaaS、Web制作・広告などの、いわゆるデジタル・IT企業だけでなく、メーカーや金融などの事業会社、インフラ企業や通信、ゼネコン、エネルギー業界、教育企業まで、大手・超大手から中堅、中小、ベンチャースタートアップまで、実務から育成まで、幅広いテーマで人や法人とお付き合いしてきた後藤ならではの「土地勘」のようなものが、あります。

・形式 :一回90分、オンラインで開催します。

・曜日と時間:平日、土日含め、いつでも自由に設定可能です。候補時間をお伝え下さい。

・費用 :一旦、実験的な試みとして、当面、無料でご対応します。

やってみたい!という方は、メールかFBメッセンジャー宛に、ご連絡ください!(*^^*)

info@gotolab.co.jp

https://www.facebook.com/gotoYohei

この記事の著者

プロジェクト進行支援家 後藤洋平

ものづくり、新規事業開発、組織開発、デジタル開発等、横断的な経験をもとに、何を・どこまで・どうやって実現するかが定めづらい、未知なる取り組みの進行手法を考える「プロジェクト工学」の構築に取り組んでいます。

プロジェクト能力開発やPM/PL人材不足問題の解決のために、日々、試行錯誤しながら、活動しています!

著書

・予定通り進まないプロジェクトの進め方(宣伝会議)

・紙1枚に書くだけでうまくいく プロジェクト進行の技術が身につく本(翔泳社)

・“プロジェクト会議”成功の技法 チームづくりから意思疎通・ファシリテーション・トラブル解決まで(翔泳社) 等

提供サービス実績

・現場リーダー層のプロジェクトマネジメント能力や業務課題の現状調査

・カスタマーサクセス、導入コンサルティングの組織、スキル要件整理、プロジェクト標準見直し

・PMO部門責任者の退任にともなう後任探し、引き継ぎのための業務棚卸し支援

・社員育成体系のリニューアルにともなう社内キーパーソンへのインタビュー、問題整理 等

プロジェクトや組織の悩みがあれば、ぜひお寄せください!

プロジェクトの悩みは、ひとりで悩んでいても、なかなか、解決は難しいものです。

利害関係やしがらみがないからこそ、差し上げられるヒントもあります。

ひとこと、お声がけいただければ、ご相談に乗らせていただきますので、お気軽にご連絡をいただけますと幸いです。

メールの場合: info@gotolab.co.jp まで、ご連絡ください。

参考

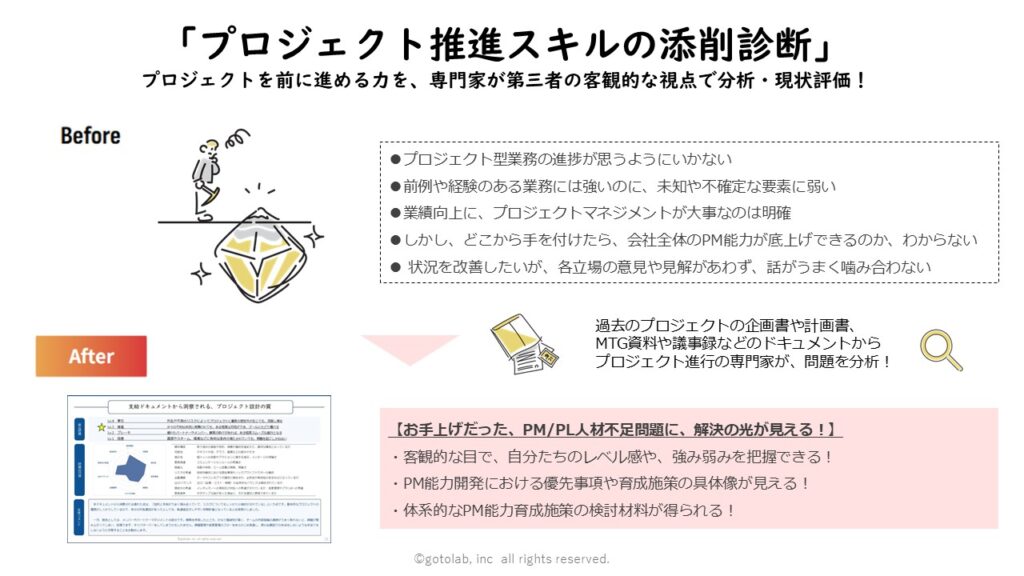

ゴトーラボでは、プロジェクトの企画書や計画書、MTG資料や議事録から、プロジェクト組織や進行に関する深層課題を読み解き、今後、どのような対策を打つとよいかのヒントを差し上げる、というサービスを提供しています。

数多くの深層課題に触れてきたなかで、見えてきた知見もございます。特に、SI開発やDXプロジェクト、新規事業などを中心に多くのご相談をお受けしています。

サービス紹介ページはこちら→ https://www.gotolab.co.jp/pm-skill_assesment/

この記事もおすすめ

プロジェクトワークの基本的な世界観

「プロジェクトの進め方」は1つじゃない!8つのタイプ別に考える推進アプローチ

受託/商品開発/事業開発/変革など、プロジェクトの進め方と勘どころをタイプ別に解説!

「取引」(商談・契約・納品・検収)の一連の流れを「モノ」と「プロセス」の二元的解釈によって読み解く

要望/要求/要件/仕様/設計の違いについて解説!【テンプレートあり】

テンプレートや作例も!プロマネスキル向上のヒント集

ITじゃないプロジェクトも!WBSの書き方再入門【テンプレートあり】

タスクの無間地獄に落ちないための、課題管理のコツ【テンプレートあり】

うっかり間違えやすい、「要件定義」の本質的な意味と方法【テンプレートあり】

SaaS・AI時代のITプロジェクトの鉄則

ITサービスの導入成功に必要な「プレ・キックオフ・コミュニケーション」のご紹介

SaaSを活かすか殺すかは、情報システム企画構想の質が決める【テンプレートあり】

究極の手戻り対策:作業後の「やっぱ、ここ、こうして」問題はどうするとよいか

プロジェクトの遅延やトラブルは、「キックオフ」の時点で、すでに始まっている

AI時代、それはプロジェクトの「マネジメント」でなく「デザイン」の質が問われる時代

プ譜についての解説

プロジェクトの類型別攻略定跡

実体験から解説! 委託・受託型プロジェクトのよくある問題と対策

理念とリアルの相克! 事業開発の成否は「テーマとコンセプト」が握る

テーマとコンセプト

プロジェクトの企画構想に、輝きを取り戻すための「視点」と「問い」

プロジェクト進行能力を、組織的に底上げする

社員のプロジェクト進行スキルを、組織的に底上げしていくための処方箋

3つのお悩みカテゴリでわかる!PM、PL人材の層を厚くするための、打開のヒント

PM/PL人材の評価・育成の方法を徹底解説【テンプレートあり】

プロジェクト組織におけるPMの役割と、必要な個人の内的資源の話

「プロマネスキル」と「社会人基礎力」の違いを本気で考えてみる!

「PMやPMOに、コストをかける意味って、ほんとにあるの?」という素朴な疑問への答

複雑化した座組みのプロジェクトを救うのは「カリスマ的プロジェクトマネージャ」ではなく「フラットな媒介者」

シリーズ「地獄化プロジェクトからの脱出」

年商10億円の伸び悩み問題を「組織的プロジェクト進行能力」の視点で考える

趣味的な放談コンテンツ

少年漫画の金字塔「HUNTER×HUNTER」は、プロジェクト的思考のヒントのパラダイス