この記事について

あらゆるプロジェクトには個性があり、こうすれば、絶対こうなる、ということはいえません。どんなプロジェクトでも、絶対にこうすればうまくいく、というものは、ありません。一方で、プロジェクトにはある程度の類型化や経験則、パターンがあるのも事実です。

この記事では、基本的なプロジェクトの4大類型を題材に、定跡的な攻略ルートを解説します。

もくじ

1 着目する問題:プロジェクトに「絶対」はないが、パターンはある

2 第一類型 委託受託型

3 第二類型 製品開発型

4 第三類型 事業開発型

5 第四類型 変革型

6 まとめ

着目する問題:

プロジェクトに「絶対」はないが、パターンはある

「予定通り進まないプロジェクトの進め方(宣伝会議)」を書かせていただいて以来、えんえんと、長年、プロジェクトってなんだろう、なんなんだ!?と考えながら、生きてきました。これだけ長年考えて、答えが出ないということは、もしかしたら答えが存在しない、または問いの立て方を間違っているのではないか・・・ということも、ときどちちらと頭をよぎりますが、それはさておき、いくら考えても際限がない問いというものは、人生に彩りを添えてくれる、楽しい友達みたいなものでもあります。

プロジェクトに「絶対がない」とはどういうことかというと、以下の4点に集約されます。

●取り組みによって、成功基準、初期条件の有利不利、課題や制約の質・量も異なる

●関係者同士の相性や外部環境の影響も大きい

●そのなかで、誰のどんな行動や成果のおかげで成功させたのか、そうでなかったのか、判断しづらい

●状況は、時々刻々と変化し続ける そのなかで、目的、目標やその認識も変わっていく

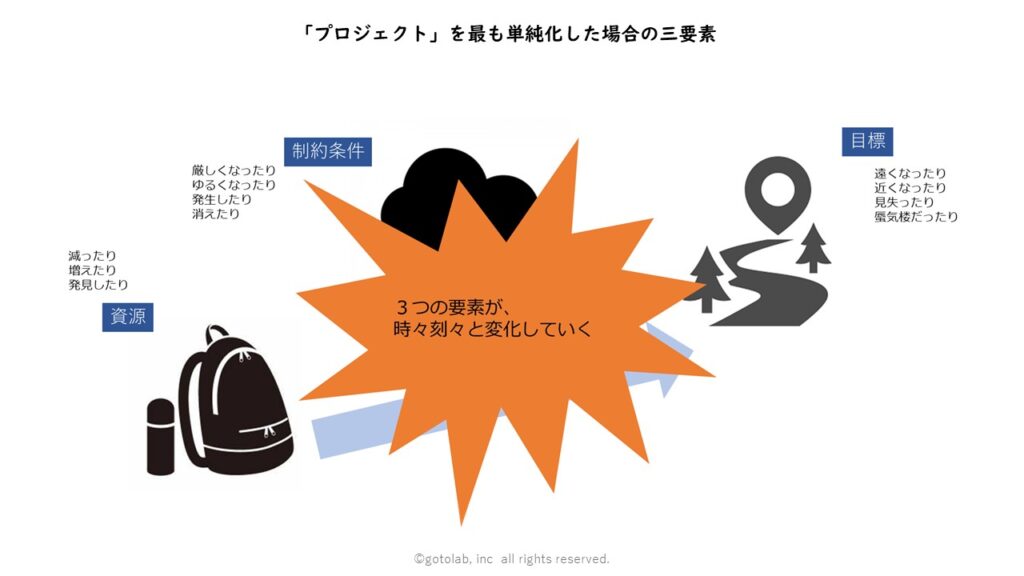

プロジェクトという活動を、もっとも単純化して考えると、それは「目標」「資源」「制約条件」の三要素で考えられます。このみっつの要素について、それぞれが十分に既知であり、状態として安定していれば、目標を達成するための踏破ルートは、実に簡単かつ合理的に考えられます。

しかし、プロジェクトには「未知」というものがつきもので、また時間の経過とともに、思っても見ない変化を受けます。それこそが、プロジェクトを制御することが困難である理由の本質です。

もちろん、こうした捉え方は、極限まで抽象化した極論ではあります。実際問題として、ある程度安定した状況や環境で動かされるプロジェクトはよくありますし、無限の個性があるとはいっても、だいたいの性格が似通った仲間もいます。

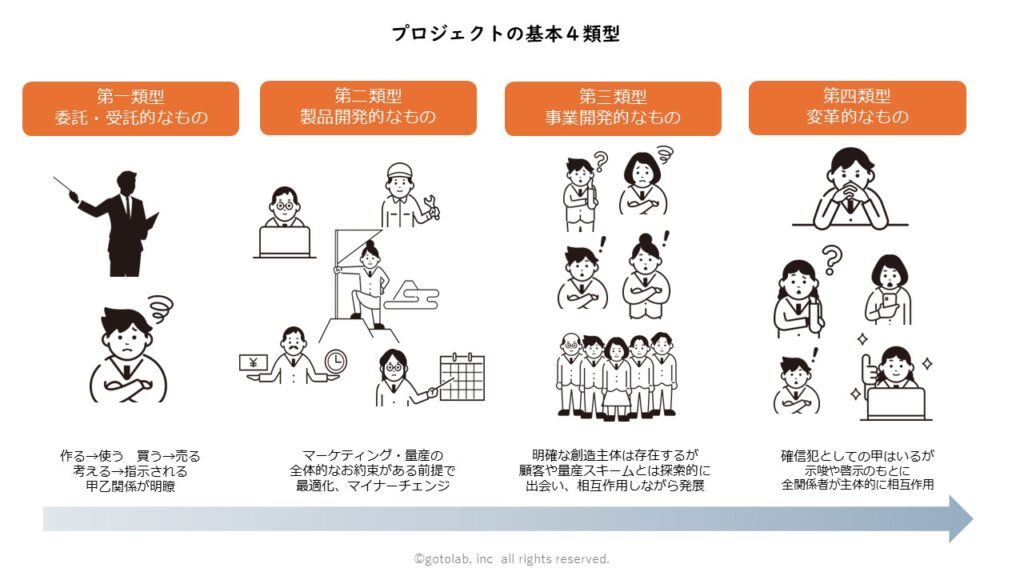

たとえば、以下の図は、ビジネスプロジェクトを「契約関係の明確さ」を基準にして類型化したものです。

今回のテーマは、このような形で、プロジェクト活動の類型化をすることによって、定跡として攻略法を見出そう、ということです。

第一類型 委託受託型

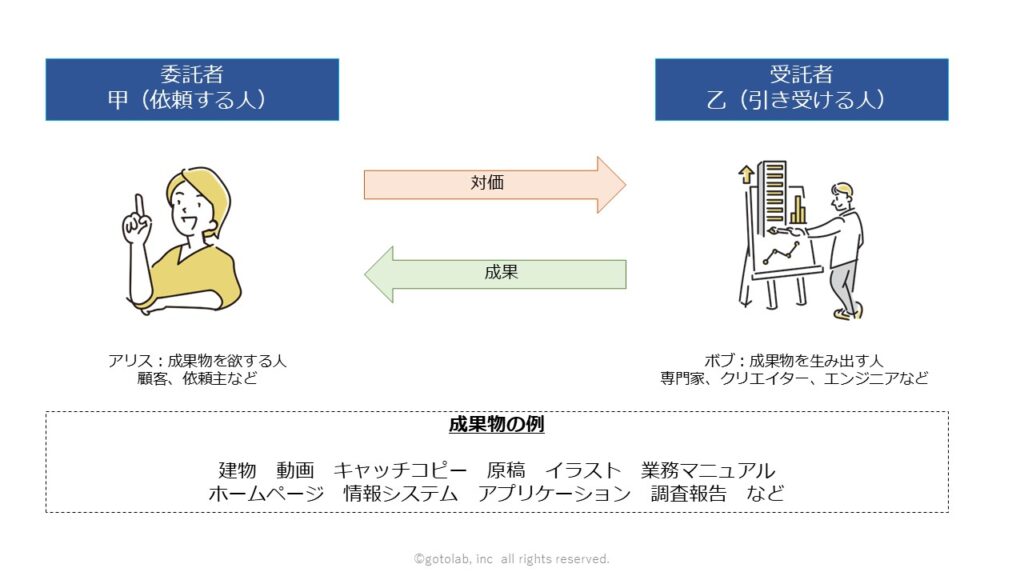

あらゆるビジネスプロジェクトのなかで、最も基本的なのは、顧客と価値提供者の二者がいて、片方が希望する成果物をもう片方が作り上げ、引き渡し、対価と交換する、というものです。

このコラムではおなじみ、アリスとボブのふたりでするプロジェクト、です。

委託受託型のプロジェクトは、作るものがなんであれ、ボブは、必ず何かしらの成果物を生み出します。それがアリスの希望に叶った場合に初めて対価が交換され、一件落着します。

そんなプロジェクトの勝利条件とは、なんでしょうか。

もちろん、人や状況によって異なるのですが、一方で、長年、いろいろなプロジェクトに携わってきた経験則と実感から、一言でそれをあらわすと「最善のQCD(品質・コスト・納期)バランス」ということになるかな、と、思っています。

委託・受託型のプロジェクトは、うまくいくときはいいのですが、そうでないときは、紆余曲折がつきものです。言った、言わない、やった、やらない、様々な手戻りや混乱、軌道修正を繰り返していく中で、基本的に、アリスとボブの双方には「納得がいかない」という感情が溜まっていきます。

そこを、どうにかこうにか納めなければ、アリスにもボブにも、恨みがのこります。

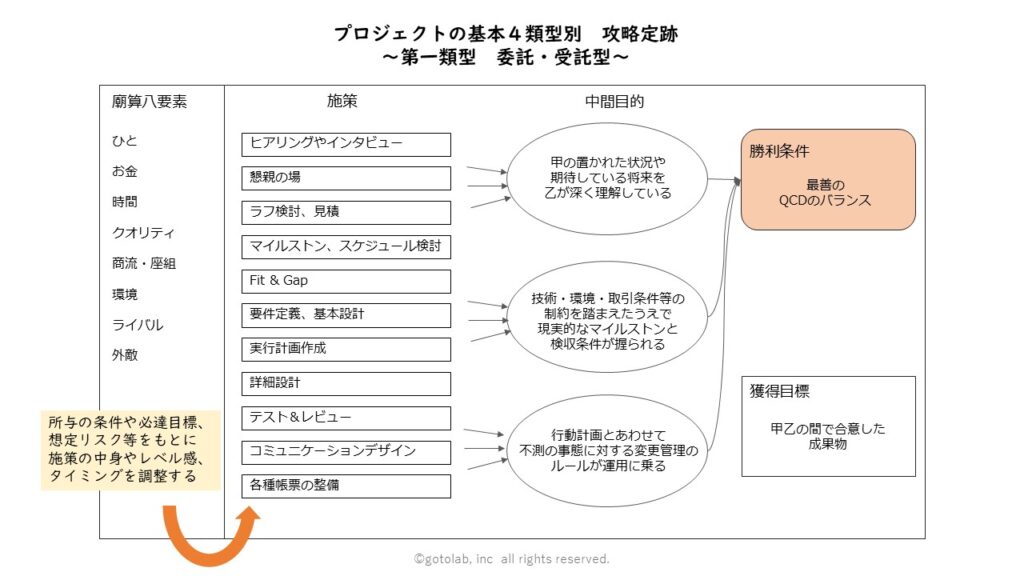

その条件を満たすための中間目的と代表的な施策も含めて、以下、プ譜の形で書いてみました。

このタイプのプロジェクトですと、施策群はいわゆる「ウォーターフォール型マネジメント」として語られるものと、ほぼほぼ近いものが並びます。

最終的なゴール(標的)はアリスの納得であり、満足です。希望する予算やスケジュールはある程度明確になりますし、どんな仕様のものが必要であるかについても、対話する相手は明確です。ゆえに、ゴールを定め、そこから逆算し、確実に達成する、というアプローチを取ることができます。

ただしポイントは、左側の廟算八要素に書き添えている「所与の条件や必達目標、想定リスク等をもとに施策の中身やレベル感、タイミングを調整する」の言葉です。

現場の状況を無視して、教科書通り、型通りのウォーターフォールを押し付けると、たいていのプロジェクトは、破綻します。

大事なのは、3つの中間目的と勝利条件を満たす、ということです。満たすために、様々な施策のタイミングや順番を工夫する。そこに、プロジェクトの妙味はあります。

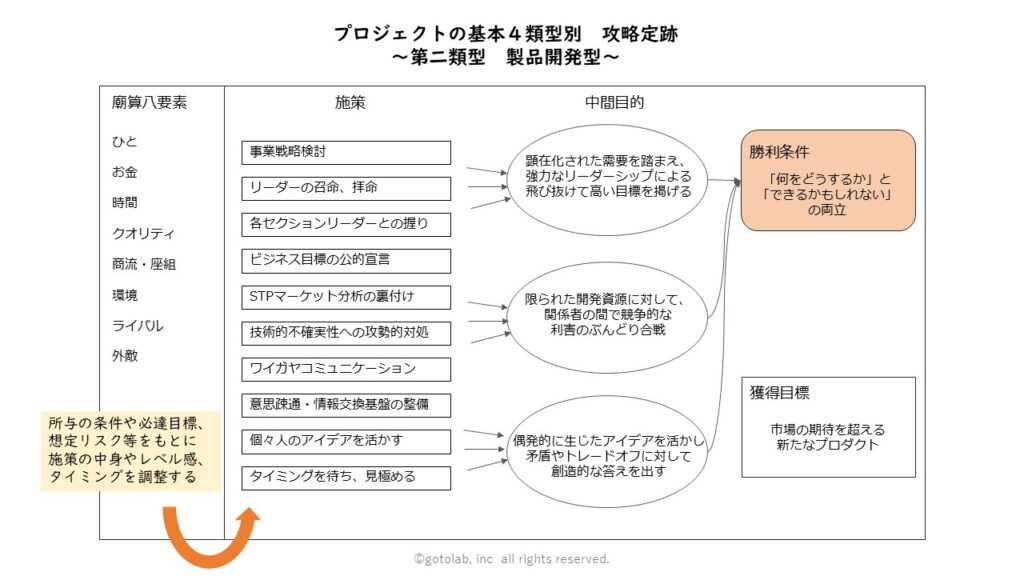

第二類型 製品開発型

製品開発型のプロジェクトとは、ある程度、製品を生み出すための組織基盤や法人同士の取引関係がすでに形成されていて、かつまた、生み出した製品を求める市場やセグメントが成立している場合を指します。

わかりやすいところでいえば、自動車というマーケットが存在していて、自動車や部品を作るメーカー群がある。そのかたやに、自動車を買いたいと考える多くの顧客がいて、ある程度の投資をすることで、一定の売上や利益を見込める、そんな前提があって、そのなかで、新たなモデルの投入や、旧型モデルの刷新、マイナーチェンジを図っていく、というものです。

製品開発を、ガチガチのウォーターフォールで回そうとすると、あんまりうまくいきません。

なぜかというと、市場はすでに過去の製品を味わっていて、新鮮な喜びが欲しいからです。新鮮な喜びを生み出すには、ゴールを決めて逆算して、というアプローチは逆効果です。ゴールの見えた新製品なんて、むしろ興ざめです。

もちろん、ビジネスとして収支を成立させるための、事前のリサーチや戦略、計算というものは、大前提として必要ですが、そのうえで、あっと驚くアイデアが生み出されるような場を作らなければなりません。そのために、あえてキツいゴールを示したり、解決困難な矛盾のなかで試行錯誤する、ということが、欠かせません。

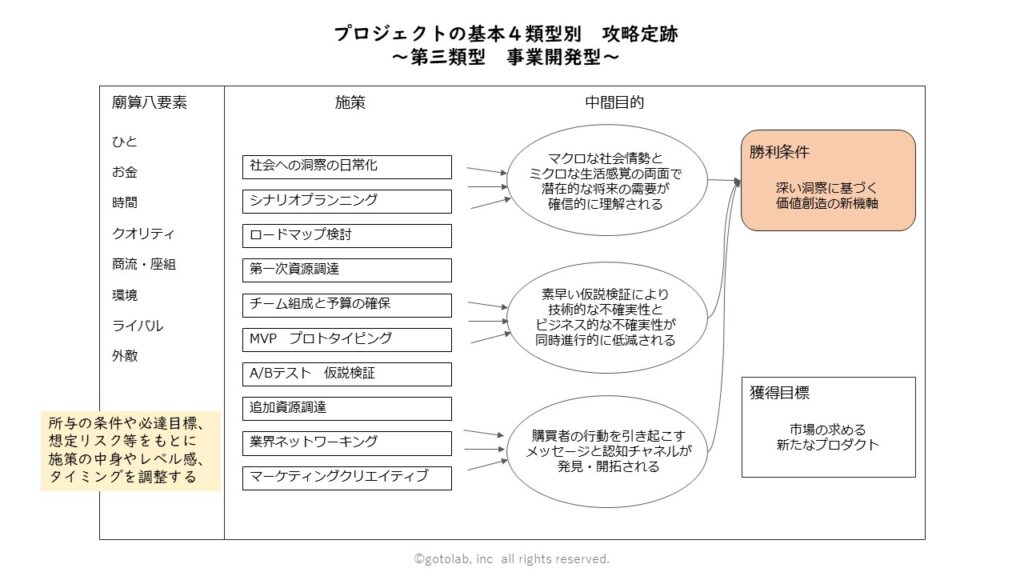

第三類型 事業開発型

事業開発型のプロジェクトとは、未来の顧客をそもそも探すところから始まるプロジェクトです。

第一類型には、目の前に顧客がいました。第二類型は、特定の個人ではなくとも、一定の「層」としてのマーケットが見えていました。

事業開発は、一体今後、どんな人が顧客になってくれるのかもわからないという、不確実性の度合いが一層強まったプロジェクトです。

事業開発で問われるのは「創造性」です。現代流にいえば、イノベーション、ということです。これまでに、想像もつかなかった発想で、新たな価値が世の中に生まれる、それが世間を席巻し、人口に膾炙していく。

プ譜で書くと、下図のようなアプローチが、定跡となっています。

施策としては、いわゆる「アジャイル」的な用語が並びます。創造性は、計画では宿りません。いわゆる啐啄同時、問いと答えが同時に飛び出す、という形でしか、イノベーションは、生まれません。

アジャイルの本質とはなにか。IT/デジタルの世界で、意図的に啐啄同時をするために編み出されたプロセスの型である、ということです。

ただし、やたらめったらアジャイルをなぞればいいというわけではなく、社会や技術への洞察を深めることであったり、最後は大きく市場や世間に問うていくための経済的パワープレイのようなものも、求められます。

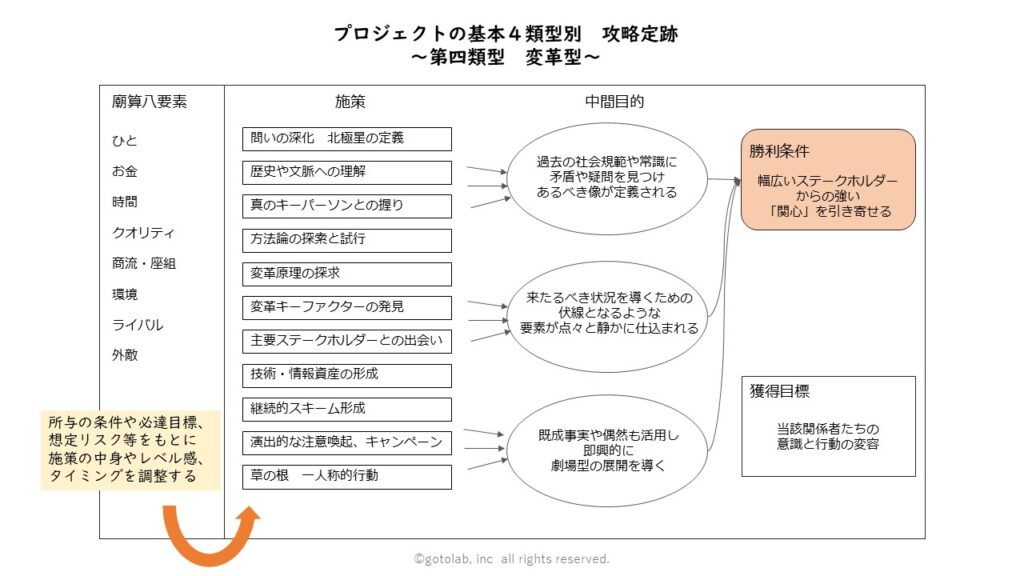

第四類型 変革型

最後の類型が、変革型です。ビジネスプロジェクトにおける代表的なものは、会社のあり方を刷新して、あらたな文化や風土を根付かせたい、といったものです。

変革には、契約関係は一切ありません。

経営陣と社員が契約書を交わして「明日から、あらゆる業務を自分ごととして捉えて、積極的に、率先して成果を生み出してくださいね」と約束するなんて、変ですよね。

委託・受託型のプロジェクトマネジメントとは、ある意味では契約マネジメントをとことんまで突き詰めることで、成就しますが、変革プロジェクトは、その対極の世界です。

「変革」に、合意形成や根回し、という言葉は、似合いません。「啓蒙」も、ちょっと違うかなと思います。

あるべきなのは「関心」「協力」「行動」「理想」「連帯」ということではないかな、と、思います。

まとめ

さて、簡単ではありますが、タイプ別のプロジェクト攻略法をご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか?

もちろん、これが絶対ではありませんが、筆者の経験則や長年の探求の結果として、それなりに参考にしていただけるものにはなっているかなと、思っています。

「このプロジェクト、どうやって進めよう」と悩んだときは、ぜひ一度、自身の取り組みが、どの類型に近いのかを考えてみてください。そして、満たすべき条件に見落としがないか、実行すべき施策が漏れていないかということを、振り返ってみていただけると幸いです。

この記事の著者

プロジェクト進行支援家 後藤洋平

ものづくり、新規事業開発、組織開発、デジタル開発等、横断的な経験をもとに、何を・どこまで・どうやって実現するかが定めづらい、未知なる取り組みの進行手法を考える「プロジェクト工学」の構築に取り組んでいます。

プロジェクト能力開発やPM/PL人材不足問題の解決のために、日々、試行錯誤しながら、活動しています!

著書

・予定通り進まないプロジェクトの進め方(宣伝会議)

・紙1枚に書くだけでうまくいく プロジェクト進行の技術が身につく本(翔泳社)

・“プロジェクト会議”成功の技法 チームづくりから意思疎通・ファシリテーション・トラブル解決まで(翔泳社) 等

提供サービス実績

・現場リーダー層のプロジェクトマネジメント能力や業務課題の現状調査

・カスタマーサクセス、導入コンサルティングの組織、スキル要件整理、プロジェクト標準見直し

・PMO部門責任者の退任にともなう後任探し、引き継ぎのための業務棚卸し支援

・社員育成体系のリニューアルにともなう社内キーパーソンへのインタビュー、問題整理 等

プロジェクトや組織の悩みがあれば、ぜひお寄せください!

プロジェクトの悩みは、ひとりで悩んでいても、なかなか、解決は難しいものです。

利害関係やしがらみがないからこそ、差し上げられるヒントもあります。

ひとこと、お声がけいただければ、ご相談に乗らせていただきますので、お気軽にご連絡をいただけますと幸いです。

メールの場合: info@gotolab.co.jp まで、ご連絡ください。

参考

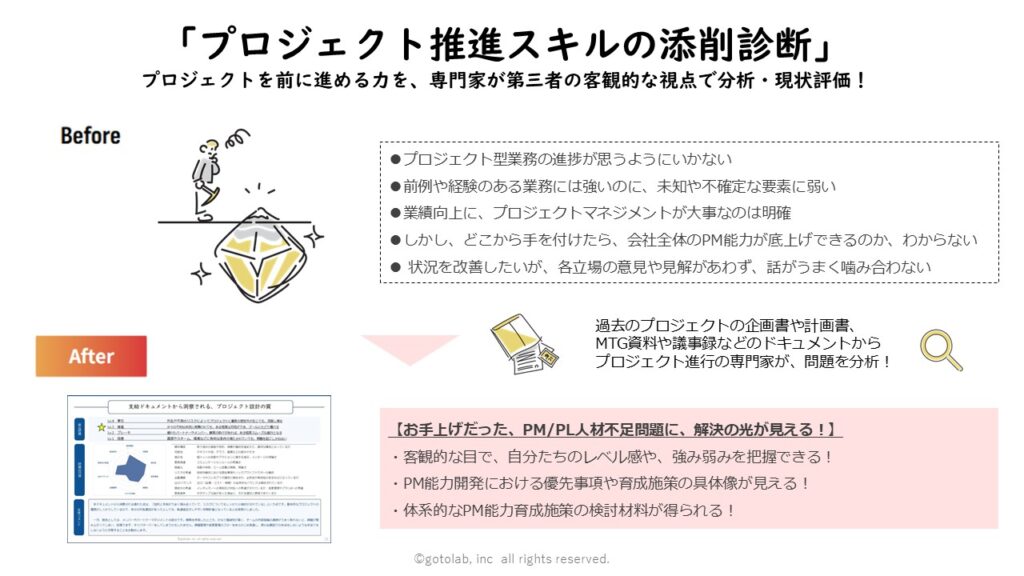

ゴトーラボでは、プロジェクトの企画書や計画書、MTG資料や議事録から、プロジェクト組織や進行に関する深層課題を読み解き、今後、どのような対策を打つとよいかのヒントを差し上げる、というサービスを提供しています。

数多くの深層課題に触れてきたなかで、見えてきた知見もございます。特に、SI開発やDXプロジェクト、新規事業などを中心に多くのご相談をお受けしています。

サービス紹介ページはこちら→ https://www.gotolab.co.jp/pm-skill_assesment/

この記事もおすすめ

プロジェクトワークの基本的な世界観

「プロジェクトの進め方」は1つじゃない!8つのタイプ別に考える推進アプローチ

受託/商品開発/事業開発/変革など、プロジェクトの進め方と勘どころをタイプ別に解説!

「取引」(商談・契約・納品・検収)の一連の流れを「モノ」と「プロセス」の二元的解釈によって読み解く

要望/要求/要件/仕様/設計の違いについて解説!【テンプレートあり】

テンプレートや作例も!プロマネスキル向上のヒント集

ITじゃないプロジェクトも!WBSの書き方再入門【テンプレートあり】

タスクの無間地獄に落ちないための、課題管理のコツ【テンプレートあり】

うっかり間違えやすい、「要件定義」の本質的な意味と方法【テンプレートあり】

SaaS・AI時代のITプロジェクトの鉄則

ITサービスの導入成功に必要な「プレ・キックオフ・コミュニケーション」のご紹介

SaaSを活かすか殺すかは、情報システム企画構想の質が決める【テンプレートあり】

究極の手戻り対策:作業後の「やっぱ、ここ、こうして」問題はどうするとよいか

プロジェクトの遅延やトラブルは、「キックオフ」の時点で、すでに始まっている

AI時代、それはプロジェクトの「マネジメント」でなく「デザイン」の質が問われる時代

プ譜についての解説

プロジェクトの類型別攻略定跡

実体験から解説! 委託・受託型プロジェクトのよくある問題と対策

理念とリアルの相克! 事業開発の成否は「テーマとコンセプト」が握る

テーマとコンセプト

プロジェクトの企画構想に、輝きを取り戻すための「視点」と「問い」

プロジェクト進行能力を、組織的に底上げする

社員のプロジェクト進行スキルを、組織的に底上げしていくための処方箋

3つのお悩みカテゴリでわかる!PM、PL人材の層を厚くするための、打開のヒント

PM/PL人材の評価・育成の方法を徹底解説【テンプレートあり】

プロジェクト組織におけるPMの役割と、必要な個人の内的資源の話

「プロマネスキル」と「社会人基礎力」の違いを本気で考えてみる!

「PMやPMOに、コストをかける意味って、ほんとにあるの?」という素朴な疑問への答

複雑化した座組みのプロジェクトを救うのは「カリスマ的プロジェクトマネージャ」ではなく「フラットな媒介者」

シリーズ「地獄化プロジェクトからの脱出」

年商10億円の伸び悩み問題を「組織的プロジェクト進行能力」の視点で考える

趣味的な放談コンテンツ

少年漫画の金字塔「HUNTER×HUNTER」は、プロジェクト的思考のヒントのパラダイス