この記事について

このシリーズでは、委託・受託型、製品開発型、事業開発型、変革型の4つの類型に対して、進行にあたっての定跡を解説しています。

前回の委託・受託型に続き、今回は、製品開発型プロジェクトについて解説します。量産品を不特定多数に対して広く打っていく商品は、どのようにすれば生み出すことができるのか。過去の筆者自身の出版経験、ITコンサルティング、人材・組織開発での取り組みもご紹介します。

もくじ

1 着目する問題:製品開発型プロジェクトはどうすれば成功するか

2 自動車業界のエポック的事例から抽出する、攻略定跡

3 筆者自身の出版経験を紹介

4 ITコンサルティングや人材・組織開発の現場で思うこと

5 まとめ

着目する問題:

製品開発型プロジェクトはどうすれば成功するか

世の中には、製品開発や商品企画と呼ばれる取り組みがあります。

前回取り上げた委託・受託型プロジェクトは、目の前のお客さんのために、一品一様で成果物を作り出す、というものでした。これと違い、製品開発型プロジェクトは、不特定多数の顧客やユーザに価値を提供します。その開発活動は、製品やサービスの仕様を定め、デザインや設計を行っていくという活動が中心となります。

またそれにあたって、あらかじめ整えられている宣伝・流通・販売のプロセスや仕組みも活用し、販売していくということが通常です。

具体的な製品開発プロジェクトの題材の例を挙げると、日本では、自動車や家電、精密機械といったものの新機種開発が、長らくこの分野の代表選手を務めてきました。

その他にも、家具や楽器のような耐久消費財、はたまた本の出版や音楽、映画、音楽、ゲームといったコンテンツ産業、さらには食品加工や造酒、製薬のような人の口に入るもの、服飾や雑貨、文房具などなど、実に多岐にわたり、枚挙に暇がありません。

いわゆるBtoCの消費材に限らず、事業者向けの製品だってありますし、具体的な形のあるモノや機械だけでなく、ソフトウェアやサービスも含みます。このコラムでは一旦、そうしたものを総称して「製品」と呼びます。

製品という形で大量生産、大量販売が実現すると、事業者には大きな利益が約束され、受益者にとっても、安い値段で価値あるものが手軽に手に入る、という状況が生まれます。

例えば、出版業界では、ベストセラーを出してしまえば、出版社は本を刷るのはお金を刷るようなものだ、と、よく言われます。

製品開発プロジェクトが成立する前提としては、ある程度の組織やインフラ、設備といったものが、あらかじめ整っていることが必須です。

たとえば自動車業界なら、完成車メーカーがあり、その傘下の一次サプライヤがあり、さらにその部品を作るメーカーがあり、さらにその部品メーカーを支える工作メーカーや金型メーカーがあり・・・といった具合に、業界エコシステムが存在しています。

かたやで、受益者側にも、運転免許試験場があり、道路や信号が整備されていて、自動車保険にも簡単に加入でき、ガソリンスタンドや修理工場では便利にサプライサービスを受けることができ・・・と、自動車を利用するための状況が整っています。

そのような、その業界世界が全体的に存在している中で、新たなモデル、新たな機種を生み出していく、ということが、製品開発プロジェクトの特徴です。

製品開発プロジェクトは、成功したら世の中にも認められ、お金も入り、従業員や関連企業にもいい顔ができてワッハッハ、という魅力がありますが、需要を読み間違えて在庫の山を築いてしまうと、投資したお金や労力は戻ってこないし、倉庫代からなにから、支出だけが続いてしまい、みんながションボリ・・・ということにもなりかねないリスクもあります。

今回は、そんな製品開発プロジェクトで、関係者のみんなで一緒に幸せになることが、どうすればできるのかを考えます。

自動車業界のエポック的事例から抽出する、攻略定跡

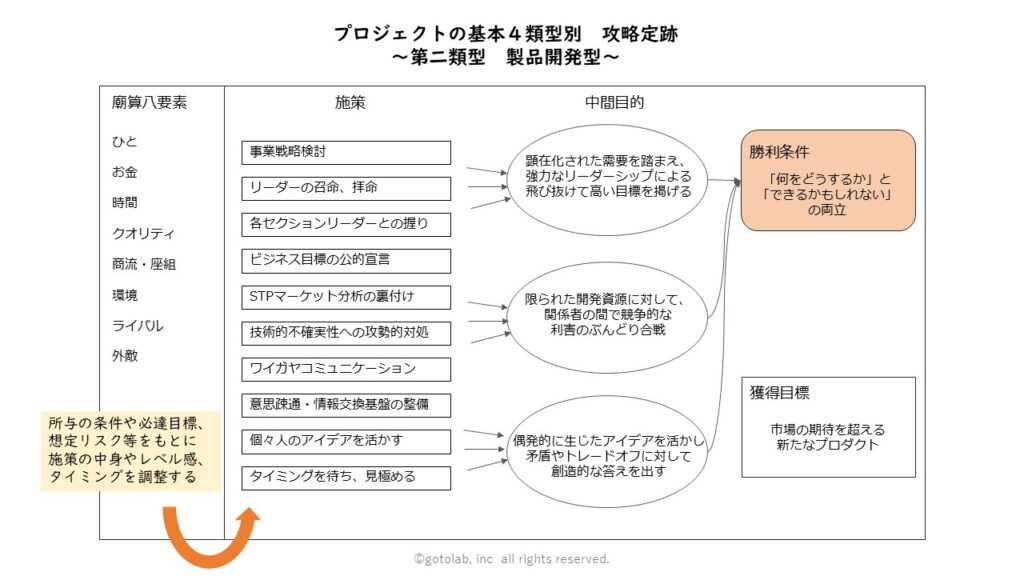

今回は、攻略定跡そのものを図示するところから、始めます。

これは、ホンダのシビック開発プロジェクトの責任者をなさった方の講演録に強いインスパイアを受けながら、筆者自身の実践や研究活動から得た知見も加味して作成したものです。

上田 完次【編著】

黒田 あゆみ【コーディネーター】

培風館(2004/12発売)

本書に「共創のマネージメントー企業における実践」の一節が収録されており、当時の本田技研共創フォーラム事務局長である吉田恵吾氏の講演内容が収録されている。

製品開発の骨法が実体験から生々しく語られる、隠れた必読書。

「製品」は、実に多くの関係者がよってたかって支えている

もしかしたら、商品企画やヒット商品と聞くと、誰か一人のリーダーやカリスマ的デザイナーの画期的アイデアから、世の中をあっと驚かせる新しいものが飛び出す、というイメージがあるかもしれませんが、それは幻想です。

製品の「作り手」には、実に多様な立場、役割の人たちの重層的な関係性が存在しています。

たとえばそれが自動車であれば、エンジン屋がいて、内装屋がいて、フレーム屋がいて・・・と、構成部品それぞれにスペシャリストがいます。そして皆、それぞれの経済圏を持っていて、その製品開発プロジェクトだけに100%コミットするわけではありません。日頃から抱えているルーチンワークもあれば、別のプロジェクトもあります。そのなかで、労力の一部を貸している、という関係性にあります。

作り手だけでなく、販売側にも、広告担当がいて、販売担当がいる。さらには保守やサポートをうけおう人もいる。実に多くの人が、よってたかって一つの製品を支えます。

さらにいいますと、製品が世の中で価値を発揮するためには、そもそも、受益者の側に、それを受け入れ、活かすだけの感性が必要です。

製品は、製品それ自体のなかに、独立して価値があるのではなく、受益者に見出され、使われ、活かされて、そこで初めて、価値が生まれます。製品開発プロジェクトの成功には、作り手の内部組織だけでなく、受益者も含めた双方向的な関係性が欠かせません。

様々な利害を抱え、異なる思惑を抱える関係者同士を、作り手や売り手、買い手といった垣根をも超えて、どうにかこうにかつなぎ合わせ、新たな体験や価値に導いていく、ということが、製品開発プロジェクトの本質です。

「共創とは何か」が語る、価値創造の深奥

書籍「共創とはなにか」では、共創とは、計画を計画通りに達成していくことでは実現しない、関係者同士が、取り組みを通じて、互いに、ともに、かわっていくことだ、と、指摘しています。

このなかで吉田氏が語る製品開発の本質もまた、まさそれが実に共創的であるということなのですが、その「共創」には「競争」もまた欠かせない、という話があって、ここが実務家の面目躍如という内容となっています。

プロジェクトリーダーの強力なリーダーシップは必要ですが、とはいえ「トップダウン」で支配的に組織運営してもダメ。さりとて、自由放免で好き勝手にやらせて「ボトムアップ」でやっても、うまくいかない。

それぞれの専門的知識と、それぞれの利害をかかえたチームメンバーから、知恵を引き出し、それをひとつの成果物として結晶化させる、それが製品開発の本質だと、本書は語ります。そのためにはまず、無理難題を設定せよ、と説きます。そして、予算やスケジュールをたっぷり与えるのではなく、むしろ枯渇状況や競争状況を生み出して、そのなかで四苦八苦しなければ、画期的ないいものはでてこない、といいます。

組織のありかたとしては、ドライにスマートに、効率的に分業するのではなく、すべての関係者の役割をオーバーラップさせて、全員がすべてに関与し、つねにワイガヤと双方向的なコミュニケーションを生み出すべきであるとしています。

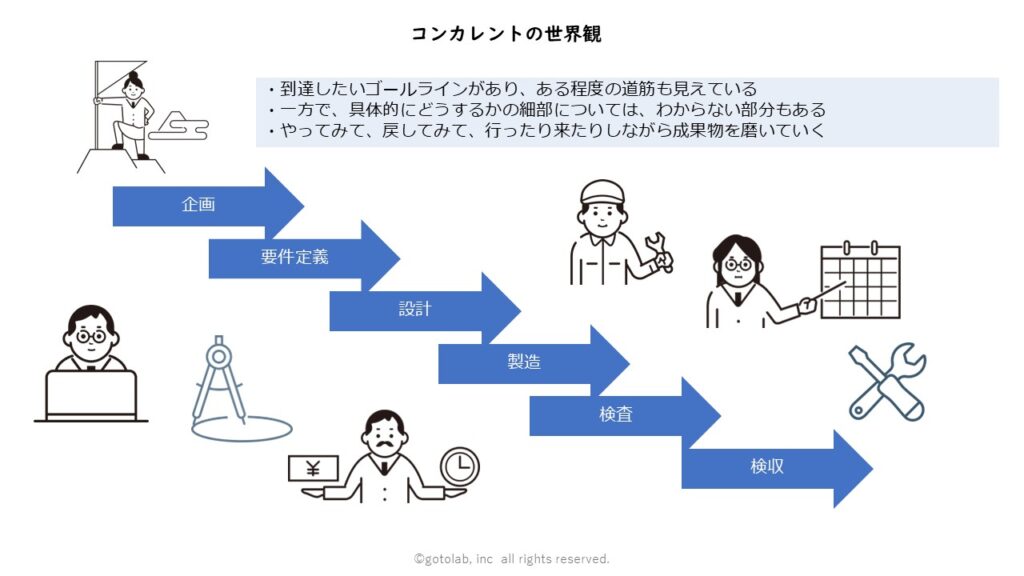

ちなみに、上流から下流まで、開発や製造に関わる関係者同士が、役割や工程をオーバーラップさせながら仕事を進めていくありかたは「コンカレント開発」と呼ばれています。

筆者は、とある仕事で実際にホンダで製品開発に携わる方々と意見交換をしたことがありますが、やはり、新車種の開発にあたってはすべての部署から代表者を集めて、合議制で企画開発を進めるということでした。その過程には暗黙知や組織知がふんだんに活用されていて、すべてを文書化、言語化することはしないとのことでした。

「共創」は組み合わせの賜物

どんなにヒットして、画期的だと称賛された商品も、いつかは消費され、飽きられてしまいます。二番煎じで似たようなものばかりが出続けると、マンネリがやってきます。人間は、定番ものの安心感も欲しながら、同時に、見たことのない新鮮なものも欲するという、矛盾した欲求を常に抱えています。

そんな矛盾を叶える、あるいは超克をしていくためには、ある種の奇跡のようなものが必要です。その本質を見つめていくと、「組み合わせ」という言葉にたどりつきます。

製品開発の代表的成功事例のひとつ、「ファミリーコンピュータ」の開発者のひとりである上村雅之氏の言葉をご紹介します。

採用したPPUはとても高度な機能を持っていたんです。シンプルでわかりやすいプログラムでも、きちっと絵が出てくるんです。それを彼が発見して、「これやったら行けるんちゃうか」という手ごたえを感じることができました。だから、ファミコンというゲーム機をつくるにあたっては、もともと高度な設計思想があって、それをめざしてつくったように、言おうと思えば言えるんですけど(中略)じつはそうじゃないんです。そもそも最初からきちっと設計したものって、失敗することも多いんです。そうではなく、めちゃくちゃに見えるかもしれないけど、個々にとても優れたものを組み合わせることで、とんでもないことが起こったりするわけですね。

引用元:https://www.ndw.jp/post-672/

共創的な価値創造には、前回の受託型で語ったような、ゴールから逆算する「計画」は似合わない。むしろこの「組み合わせによる以外な効果」こそが、極めて重要な成功要因となります。あらかじめ、ゴールを設定しておいてから逆算して出てくるようなものでは、ない。

共創に近い言葉に「創発」という言葉もあります。この言葉も、そのシステムが全体として発揮する機能や価値が、部分と部分同士を単純に足し合わせたものを超える、ということを意味しています。

異なる文脈にあった要素同士を、組み合わせ、混ぜて、新たなる結合が生じる。それを生み出すためには、強い緊張状態を演出する必要があります。「共創」には「競争」が必要である、という経験的教訓の意味は、そこにあります。

「組み合わせ」と「すり合わせ」の現場感

映画やアニメーション作品もまた「製品開発」的なプロジェクトのひとつですが、2011年のヒット作『まどか☆マギカ』の脚本家である虚淵玄氏と、聞き手としての田中ロミオ氏の対談記事が、雑誌「ユリイカ 2011 Vol.43-12 11月臨時増刊号」に掲載されていて、まさにこの「組み合わせ」について、興味深い証言が収録されています。

———『まどか☆マギカ』で具体的なミッションはありましたか。

虚淵

座組そのものがミッションでしたね。

まず『FatelZero』を読んだ岩上プロデューサーに「あの芸風でお願いします」「魔法少女で」「キャラクターデザインは蒼掛うめ先生」「監替は新房さん」ーーこれ全部クリアする物語って何だ?って、『なのは』を見て、『コゼットの肖像』を見て、『ひだまりスケッチ』を何度も読み直して、うーん、いったいどういう公約数で割っていくと話ができるんだろうっていうゲームでしたよね。

このインタビューのなかには、「組み合わせ」の妙だけでなく、その後の「すり合わせ」もまた重要な要素になっている、という話も出てきます。

田中

僕もフリーライターなので文章の仕事は来たら受けるようにしているんですが、アニメ業界だけよく分からないんですよね。

ライターの職種の形態が凄く不透明で、ライターの募集をしているわけでもないじゃないですか。ライターがどういう風に集められているのか、原画マンの知り合いも知らないって言っていたので。進行みたいなことをやりながら転身するとかそういう感じらしく、僕にはライターの選択肢として見えていなかったんです。だから、現場でどういう風にやっているのか凄く疑問に思っていました。

虚淵

実態としては、ライターから半歩以上踏み出している仕事ですよね。要求されるスキルはインタビュアーのそれなのかもしれないと思うことがあります。本読み会議ってのがあるんですけど、その場で監督の話を聞きながら、この人は何をしたいんだろうっていうのを汲み取った上で、それを話にまとめるとこんな風になりますよっていうのを提示していくわけです。

ただ、『まどかマギカ』はその辺特殊な作りで、自分が書いたものにみんな何も言ってくれないままどんどん決定稿になっていくという恐ろしい現場だったんですけれども(笑)。それはちょっと特殊な例で、他で自分が経験した現場だと、やっぱり合議制というか、何はともあれ監督の撮りたい映像ってのがまずあって、それをみんなが支えていくわけですよね。フィルムは監督のものなので、脚本は監督の撮りたいものが撮れるものであるかどうかがジャッジのポイントになるわけです。

脚本なんてスタッフしか見ないのでレトリックは必要ないですし、何が起こるのかさえ整理できていればいい。セリフそのものにはレトリックが要るんですけど、それも文面上のものというより声優さんの発話のためのレトリックです。結局いちばん要求されるのはコミット力というか、いかに人とうまくやるか、しかも単にうまくやるだけじゃなくて、相手が抱いているイメージを察してそれを実現するように書くというプラスアルファが必要なんですね。作家性よりもそういう部分が大事なので、いきなり異業種のライターにぽーんと仕事が飛んでくるということは基本的にはない。むしろ現場をどれだけ理解しているかが重要なので、アニメの制作進行の人が転身する、なんてことがあるんだと思います。

「いかに人とうまくやるか、しかも単にうまくやるだけじゃなくて、相手が抱いているイメージを察してそれを実現するように書くというプラスアルファが必要」の言葉は、アニメーションに限らず、あらゆる製品開発プロジェクトに共通する金言です。ただうまくやるだけだと、いつも通りのルーチンなものしか出てきません。

「プラスアルファの部分」が出てくるように、いかにチーム全体の出力やテンションを上げていけるか、ということが、製品開発チームには問われます。

筆者自身の出版経験を紹介

筆者自身の実体験のお話からしてみますと、自分自身が主体者として製品開発をしてきた取り組みとして、例えば書籍の商業出版プロジェクトがあります。超絶的な大ヒット、大ベストセラーとはいきませんが、この出版不況の世の中で、万を数える増刷も実現してきました。

過去、5冊の出版経験があり、そのなかで、期待されなかったけど増刷に至った本もあれば、期待されたけど初刷で終わってしまった本もあります。

例えば、最初の本である「予定通り進まないプロジェクトの進め方」は、スキマ企画もスキマ企画でした。その年度内に、たまたま枠があまっていて、もし原稿が間に合うなら出しましょうか、というぐらいからスタートした企画でした。

内容の原案そのものはありましたが、たった2ヶ月ぐらいで、慌てて書いたものなので、完成度としても、決して高いものとは言い切れませんでした。しかし、あにはからんや、主に口コミで売り伸ばし、出版後数年の間は、その出版社の売れ筋トップ層に入り続けたのでした。

それに味をしめて、これぞと思って出した続編が、あまり振るわず・・・なんてことも、ありました。

それらの経験から思ったのは「これなら売れる!」という企画者の敏腕な嗅覚があって、事前のマーケティングリサーチがそれを裏付け、売れるべくして売れる本が誕生する・・・ということでは、ないのだなぁということです。

もちろん、作り手側、売り手側の意志を反映させやすい工程もあります。もっとも強く反映させやすいのは、流通の領域です。

本なら取次や書店、自動車ならディーラー、映画なら配給や映画館など、売り手が売りたいと思うかどうかで、売れるかどうかが、大きく、変わります。また、それにあたって大きな宣伝を打てるかどうかも、売れ筋を左右します。

とはいえ、提供者側の「売らんかな」というムードは、購買者側からすると、あまり好ましいものではなかったりもします。いえ、それ以前に、いかに出版社や取次が販売キャンペーンを張りたくても、最後の最後は、書店に立つひとりひとりの、そして読んだ人が他の人にもおすすめするというような、草の根的な行動に繋がらなければ、やはり、長期間に渡って、大きく売り伸ばすことは難しいものです。

量産品としてのプロダクトやサービスが、大きく売れるという現象の背景には、作り手陣の、内部的な共鳴やシンクロがあり、それが世の中の問題意識と響き合う、ということが、間違いなく、あると感じています。

ITコンサルティングや人材・組織開発の現場で思うこと

筆者自身の経験における製品開発型の取り組みのひとつに、あるSaaSベンダで、顧客向けのコンサルティングサービスを立ち上げた、というものがあります。

ある明確に定まった顧客層にめがけて、ある程度標準化された導入・改善サービスを提供した、というものです。

自動車や本のように、モノとして完全に同一のパッケージを量産して売り出す、というものではありませんが、これもこれで、製品開発型プロジェクトの一種だといえます。そのような取り組みで痛感したのは、人が介在する人的サービスであり、変更が容易なITサービスを、プロダクトアウト型で面展開していくには、標準化が鍵である、ということでした。

標準化の絶妙なポイントを見極めて、ひな型やマニュアルに落とし込んでおけば、人材育成も楽になり、サービス提供の効率も上がります。当然ながら、品質も満足もあがっていきます。

案件ごとの利益率や顧客の継続率も向上し、会社も儲かります。結果として、みんなが幸せ、ワッハッハという状況が訪れます。

類似したものに、コンサルティングや研修サービスといったものも、あります。それらも多くの場合、ベースとなるサービスフレームワークやコンテンツがまず提供者側にあって、それを、ここの顧客に対してアレンジしたり、カスタマイズしながら、提供していく、という形を取ります。

この種の取り組みを、提供者側の効率性に振り切って組み立てていくと、完全に定型化したものを、毎回繰り返し同じように実演していく、というものになります。

世の中でコンサルティング会社として大きく成功した企業は、必ずそのような「定番のフレームワーク」を持っていて、従業員にはそれを教え込み、どこでも誰でも再現させる、ということをしています。

ただ、筆者の個人的な感覚として、それは本当に価値なのか?という疑問も、いつも抱えています。

ITコンサルにしろ、戦略コンサルにしろ、いまの世の中に、コンサルティングという機能はある種、不可欠なものになっていて、多くの事業会社から頼られてもいます。しかし同時に、現場側として「コンサルなんか、結局、意味なんかない」という感覚が、根強くあるのも確かです。

そしてその不満は「やりかたやノウハウを押し付けるばかりで、こちらの実情に合わせてくれない」「能書きばかりで、工夫や柔軟性がともなわない」といったものが定番です。

自動車や書籍のような、モノとしての製品開発と比較すると、サービス的なものの製品開発においては、格段に変数が多く、事業としてのスケールアップと価値発揮を両立させるのは、一味違う難しさがあります。

なかなか簡単には言い表せないですが、数多くの試行錯誤を経て、以下のポイントを踏まえるのが良いと感じています。

●まずは、受益者の抱える課題感や悩みを理解する

●そのうえで、受益者の真の課題を見極める

●しかるのちに、それを解決するためのコンセプトを導く

●それを、受益者の感受性に照らし合わせて意欲をかきたてる

●最終的には、彼ら彼女らの理解力にあわせる形で実演する

●以上の理想形を、費用や時間等の制約のなかで、現実解に落とし込む

●そのために、ひとつひとつの準備やコミュニケーションを丁寧に進める

まとめ

IT/デジタル産業が大きく発展した今日においては、モノの大量生産、大量販売というだけで完結する事業よりも、モノにサービスが掛け合わさった、ダイナミックな製品開発プロジェクトが主流となっています。

本来、価値というものが共創的、双方向的なものだという観点からすると、それは自然な方向性の発展ではありますが、モノの量産とサービスの量産では、後者のほうが難易度がはるかに高い。そこが、現代ビジネス社会の悩みとなっています。

サービスと名のつく商売においては、常に、売り手は標準化とスケールアップを求めます。

かたやで、買い手は特別対応、個別最適を求めます。

標準化と個別最適は、言うまでもなく、トレード・オフの関係にあります。そのバランスをどの水準で実現するか、ということがサービスデザインの究極の骨法です。そして、一般解としてそれを追い求めるならば、標準化された個別のアイテムを客が自由自在に組み合わせて自分にぴったりの最高のメニューにする、ということ以外に、ありえません。

ふと考えてみると、それは飲食業においては、とうの昔からありとあらゆるジャンルにおいて実現されてきた、ということにも思い当たります。

同じようなことを、例えばITの世界やろうとすると、なかなかうまくいかない。それがなぜかを考えると、共創のためには、売り手と買い手の双方に高いリテラシが求められる、という問題があります。

伝統的に、日本企業の強みとして、工程間の接続性のよさが「すり合わせ」と呼ばれてきました。製品開発においては、まさに異なる立場の人間、異なる特性の部品を組み合わせ、すり合わせるということが求められます。最近、飲食業DX、なんて言葉もよく聞きますが飲食業がITを取り入れるよりもむしろ、IT業界が飲食業に学ぶほうが、有益なヒントが得られるかもしれません。

さて、次回はいよいよ「事業開発」の考察へと、進んでまいります。まだ出会っていない顧客やユーザーを見つける、事業開発の世界は、製品開発よりも、よりダイナミックになっていきます。

この記事の著者

プロジェクト進行支援家 後藤洋平

ものづくり、新規事業開発、組織開発、デジタル開発等、横断的な経験をもとに、何を・どこまで・どうやって実現するかが定めづらい、未知なる取り組みの進行手法を考える「プロジェクト工学」の構築に取り組んでいます。

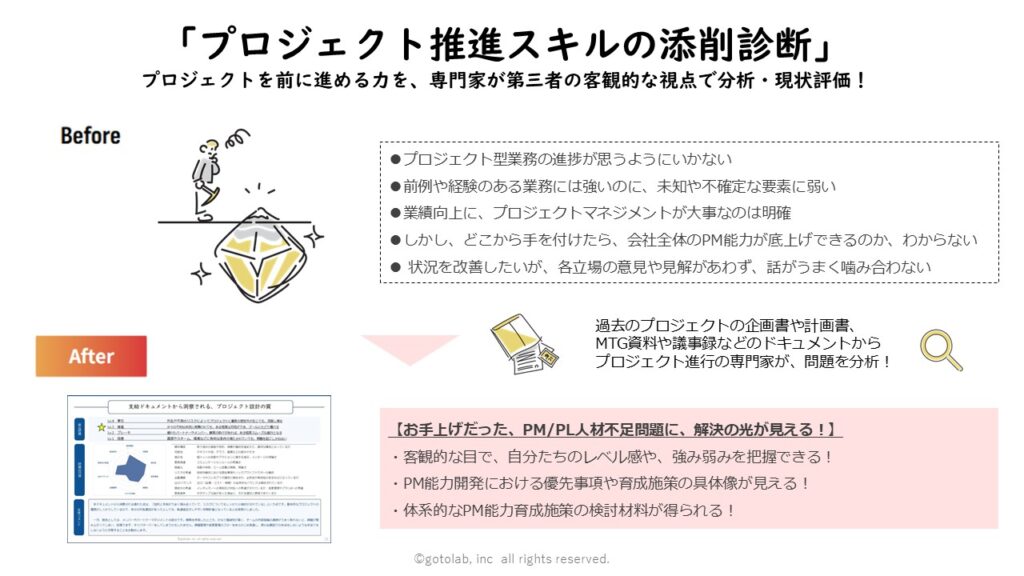

プロジェクト能力開発やPM/PL人材不足問題の解決のために、日々、試行錯誤しながら、活動しています!

著書

・予定通り進まないプロジェクトの進め方(宣伝会議)

・紙1枚に書くだけでうまくいく プロジェクト進行の技術が身につく本(翔泳社)

・“プロジェクト会議”成功の技法 チームづくりから意思疎通・ファシリテーション・トラブル解決まで(翔泳社) 等

提供サービス実績

・現場リーダー層のプロジェクトマネジメント能力や業務課題の現状調査

・カスタマーサクセス、導入コンサルティングの組織、スキル要件整理、プロジェクト標準見直し

・PMO部門責任者の退任にともなう後任探し、引き継ぎのための業務棚卸し支援

・社員育成体系のリニューアルにともなう社内キーパーソンへのインタビュー、問題整理 等

プロジェクトや組織の悩みがあれば、ぜひお寄せください!

プロジェクトの悩みは、ひとりで悩んでいても、なかなか、解決は難しいものです。

利害関係やしがらみがないからこそ、差し上げられるヒントもあります。

ひとこと、お声がけいただければ、ご相談に乗らせていただきますので、お気軽にご連絡をいただけますと幸いです。

メールの場合: info@gotolab.co.jp まで、ご連絡ください。

参考

ゴトーラボでは、プロジェクトの企画書や計画書、MTG資料や議事録から、プロジェクト組織や進行に関する深層課題を読み解き、今後、どのような対策を打つとよいかのヒントを差し上げる、というサービスを提供しています。

数多くの深層課題に触れてきたなかで、見えてきた知見もございます。特に、SI開発やDXプロジェクト、新規事業などを中心に多くのご相談をお受けしています。

サービス紹介ページはこちら→ https://www.gotolab.co.jp/pm-skill_assesment/

この記事もおすすめ

プロジェクトワークの基本的な世界観

「プロジェクトの進め方」は1つじゃない!8つのタイプ別に考える推進アプローチ

受託/商品開発/事業開発/変革など、プロジェクトの進め方と勘どころをタイプ別に解説!

「取引」(商談・契約・納品・検収)の一連の流れを「モノ」と「プロセス」の二元的解釈によって読み解く

要望/要求/要件/仕様/設計の違いについて解説!【テンプレートあり】

テンプレートや作例も!プロマネスキル向上のヒント集

ITじゃないプロジェクトも!WBSの書き方再入門【テンプレートあり】

タスクの無間地獄に落ちないための、課題管理のコツ【テンプレートあり】

うっかり間違えやすい、「要件定義」の本質的な意味と方法【テンプレートあり】

SaaS・AI時代のITプロジェクトの鉄則

ITサービスの導入成功に必要な「プレ・キックオフ・コミュニケーション」のご紹介

SaaSを活かすか殺すかは、情報システム企画構想の質が決める【テンプレートあり】

究極の手戻り対策:作業後の「やっぱ、ここ、こうして」問題はどうするとよいか

プロジェクトの遅延やトラブルは、「キックオフ」の時点で、すでに始まっている

AI時代、それはプロジェクトの「マネジメント」でなく「デザイン」の質が問われる時代

プ譜についての解説

プロジェクトの類型別攻略定跡

実体験から解説! 委託・受託型プロジェクトのよくある問題と対策

理念とリアルの相克! 事業開発の成否は「テーマとコンセプト」が握る

テーマとコンセプト

プロジェクトの企画構想に、輝きを取り戻すための「視点」と「問い」

プロジェクト進行能力を、組織的に底上げする

社員のプロジェクト進行スキルを、組織的に底上げしていくための処方箋

3つのお悩みカテゴリでわかる!PM、PL人材の層を厚くするための、打開のヒント

PM/PL人材の評価・育成の方法を徹底解説【テンプレートあり】

プロジェクト組織におけるPMの役割と、必要な個人の内的資源の話

「プロマネスキル」と「社会人基礎力」の違いを本気で考えてみる!

「PMやPMOに、コストをかける意味って、ほんとにあるの?」という素朴な疑問への答

複雑化した座組みのプロジェクトを救うのは「カリスマ的プロジェクトマネージャ」ではなく「フラットな媒介者」

シリーズ「地獄化プロジェクトからの脱出」

年商10億円の伸び悩み問題を「組織的プロジェクト進行能力」の視点で考える

趣味的な放談コンテンツ

少年漫画の金字塔「HUNTER×HUNTER」は、プロジェクト的思考のヒントのパラダイス