この記事について

あらゆるプロジェクトには個性があり、絶対にこうすればうまくいく、というものは、ありません。一方で、プロジェクトにはある程度の類型化や経験則、パターンがあるのも事実です。

このシリーズでは、委託・受託型、製品開発型、事業開発型と、進行にあたっての定跡を解説してきました。最終回は、変革プロジェクトです。改善・変革的な取り組みでは、なにを、どこからどう始めるとよいのか、なにがどうなれば成就するのかを、過去の筆者自身の業務経験やライフワーク、探究活動の成果から解説します。

もくじ

1 着目する問題:変革プロジェクトはどうすれば成功するか

2 ある自治体での変革プロジェクトに関わった思い出

3 企業での取り組み状況から考える変革のジレンマ

4 アカデミアから放たれた、看過できない提言

5 まとめ

着目する問題:

改善・変革的な取り組みは、どうすれば成就するか

気づけば、世の中は「変革」を求めています。

例えば、デジタル・トランスフォーメーションとか、グリーン、トランスフォーメーションといった言葉が、日々、メディアを賑わせています。

日々の会社のなかでも、これからはオーナーシップをもって仕事をしていこうとか、能動的に、提案型で自律的に、自発的なありかたができるように、自己変革していこうとか、そういうことが、日々、話されています。

思い返せば、聖域なき構造改革、という言葉が一世風靡した時代も、ありました。当時は「改革」が謳われていました。同じ頃「IT革命」という言葉も、流行していました。それまでは、情報産業とかコンピュータといわれていたのが、インターネットの登場とともに「IT」という言葉に刷新されました。

2025年現在においては、革命や改革という言葉は、すこしどこか、色褪せてしまったような気がします。大企業の世界でも、たとえば以前は風土改革と呼ばれていたものが、いまだと、カルチャー変革と呼ばれます。「IT化」も、「DX」に置き換わりました。

言葉を変えただけじゃないか、という気もしますが、変化を必要とする内実や、その方向性そのものの変化が、このような変化をもたらしているように思えます。

(そういえば、昔々、大企業のTVCMで「変わらなきゃも、変わらなきゃ」なんてキャッチコピーがありました。)

かつての「改革」には、例えば「利権」や「抵抗勢力」「財政赤字」に、「悪」があることが前提で、それが明らかにもなっていて、それを切除し、膿を出し切れば、健康な状態に戻る、というニュアンスがありました。また「健康な状態」そのものについても、自明のものであって、その内実そのものが問われる局面が少なかった。

かたや、今日の「変革」では「なにが良くて、なにがそうでないのか」という認識論そのものに対しても、より根本的な内省が求められていて、一体どんなあり方にたどりつけばよいのかすらも、同時に探っていく必要がある。そんなニュアンスがあります。

変革もこそ、最もプロジェクトらしいプロジェクト

自分たちのあり方を変えていこう、変わっていこう、という取り組みもまた、まごうことなきプロジェクトです。

それは、委託・受託プロジェクトとは、遥かに異なる世界です。

委託・受託型プロジェクトとは、互いに対等にして自由意志を持った「甲」と「乙」のふたりがいて、商取引として成果物と対価を交換する取り組みです。そこには明確な契約関係というものがあります。

翻って、変革プロジェクトに契約は必要ありません。社長と社員が変革契約を結ぶ、なんてことは、ありえません。

変わる、というのはいたって一人称的な問題です。個人レベルで言っても、ダイエットや借金返済、資格試験の取得など、現状をあるべきでない状態とみなし、そうじゃない望ましい状態に変わっていく、という変革的な試みがありますが、人から強制されてできることではありません。誰かが誰かのために、変えてあげるということも、ありません。

同時に、人間というのは弱い生き物でであって「今日から変わろう!」と思っても、三日坊主で終わってしまうのが、凡夫というものです。

それゆえに、変わりたいという主体者の気持ちを汲んで、第三者の立場からそれをサポートする「コーチング」や「伴走」といったサービスが広く普及しているのが、昨今の特色ではあります。ただ、そのようなサービスを真面目に提供している人であれば、自己変革は、依頼者の「丸投げ」では絶対に成就しない、ということは、重々承知のことでしょう。

今回は、この「実体験から語るプロジェクトシリーズ」の最終章、「変革」です。

ある自治体での変革プロジェクトに関わった思い出

変革プロジェクトで、筆者の仕事で思い出すのは、とある自治体の取り組みに協力した経験です。

それは、県庁所在地の配下にある主要商店街並びに、周辺にあるいくつかの商店街の経済活性化を目的として、AIカメラのようなIT機器を導入し、人流データを可視化しよう、というものでした。データを可視化し、経営に活かせば、売上がよくなり、地域に賑わいが戻り、税収も増えるだろう、という期待により、開始されました。ついては補助金を活かしてハード、ソフトの両面から必要な情報システムインフラを整備したい、とのことでした。

筆者は、そのための具体的な実装案を検討するにあたっての、先行事例調査や技術的基礎調査、地元関係者からの要望の聞き取りを担当するということで、関わりを持ちました。

仕事の中身としては、約一年をかけて、調査やヒアリング、シミュレーションや中間報告などを挟み、最終的な報告書をお渡しする、というものだったのですが、そのなかで痛感したのは「人は、本当に、変革を望んでいるのだろうか」という疑問でした。

疑問の理由は、現地で聞く関係各位の声です。

「カメラを入れるお金があったら、アーケードの補修をしてくれたほうが、よっぽど助かる」

「そもそも、もはや、めったに人が歩いていないのに、そのデータを取って、一体どうするつもりだ」

「データを取ったとしても、歩いている人にあわせて商品の仕入れを変えるなんで、非現実的だ」

「ていうか、どんな年代性別の人が歩いているかなんて、いつも見てるし、わかってるよ」

「デジタルサイネージ?そんなものは、景観を乱すから、けしからん」

「それより、防犯カメラをいれたほうがいいんじゃないか」

もちろん、みんながみんな後ろ向きであるわけではないですし、傾聴に値する意見も含まれているのですが、全体としてネガティブなトーンに包まれていて、一体これは誰が言い出して始まった案件なのか、これをじぶんごととして考える主体者は、一体、どこにいるのか?と、不思議に思ったものです。

実は誰一人として、心の底からは真に受けていない、変革の夢

いや、もちろん、それはこうした変革的なプロジェクトの、普通の姿ではあります。地元の住民も事業者も、当然ながらいろんな不満があって、現状を変えて欲しい変えて欲しいと口にはするものの、本当に変えますよとなると、変化することへの漠然とした不安や、過去の失敗の記憶がよぎるものです。

そして、実際のところ、IT/デジタル技術を用いて経済を活性化させたい、という願いは、ボトムアップで形成されたものではなく「society5.0」等のお題目を設定した、国の意向が前提としてあります。そこに補助金が出るから動いた、というのが初動だったりします。

構図として「親が子どもの成績をあげたいから、そこに家庭教師がつく」という状況に、似ています。

必ずしも動機が明確でない当事者に対して、第三者が変革を支援する。よくある話といえば、その通りです。この場合の外部支援者は、ある程度後ろ向きな心持ちがあるのは大前提、織り込み済みのうえで、そのうえでなお、前向きにとらえてくれるようなビジョンや方向性を示す、ということではあります。

ただ、とはいえ、なんといえばいいでしょうか、その地域に限らず、他の自治体や地域にも近いところがあると思いますが、ずっと協議を繰り返していて、えんえんと検討を続けていて、「説明」や「合意形成」には資源が投入されても「開発」や「実行」には、なかなか手が回らない・・という状況は、なんだか、もどかしいものです。

コンサルティング会社にお金は出すものの、調査のための調査、企画のアリバイ作りにとどまってしまい、その二次的、三次的な経済効果に波及しない。そこに展開されるのは「またやってるよ・・・」という冷めたムードです。

これは「実は誰一人として、心の底からは真に受けていない、変革の夢を追いかける、いつかみた光景の繰り返し」なのではないだろうか。

誠実にやろう、いただく報酬に見合う、いやそれ以上の価値をお返ししようと思えば思うほど、かえってそんな思いが、ふと、よぎります。なかなかどうにも、ほろ苦いものがあります。

企業での取り組み状況から考える変革のジレンマ

その舞台が「地域」であれ「企業」であれ、変革の難しさは、変わりません。仕事柄、企業の変革プロジェクトを手伝わせていただくこともあります。クライアントは、従業員規模として、万を数える大企業であったり、あるいは数十名規模のオーナー企業だったり、様々ですが、経験上、ほぼ例外なしに、本当に変革を望んでいるのは企業のトップです。

いまのままの事業構造ではまずい、このままの意識でいては、今後の時代の荒波を越えていくことはできない。そのような危機感から、企業のトップは、自社の組織や社員に対して、変わることを求めます。

地方自治の世界よりは、企業のほうが、指揮命令系統が明確です。ゆえに、変革行動がスムーズに進みやすそうなイメージも持ちますが、なかなかどうして、そんなことはありません。

こちらで展開される状況も、まさしく「紆余曲折」としかいいようのない混乱です。日々の定型業務のなかでは、どんなにしっかりと噛み合っている関係性でも、トップが社員に変革を求めた瞬間、疑心暗鬼と相互不信に陥ります。

大企業や中堅企業での体験談

ある大企業の取り組みでは、組織風土だけではなく、事業構造や事業ポートフォリオの転換、デジタル変革なども含め、まさにフルラインナップで変革の取り組みが推進されていました。メディアでは称賛され、大きな賞を受賞していたりもします。

しかし、ではそれが課長や部長層にどう受け止められるか、こっそり聞いてみると・・・。

「また、言ってるよね・・・でもまぁ、うちの社長は、年がら年中、ああだから」

「まともに取り合う人なんか、いないよ?」

「もちろん、表立って反対なんかはしないし、そりゃあなにかやれって言われたら、やるけどさ」

「まぁでも目立たないようにするのが一番だね」

その変革プロジェクトの大きなキーワードのひとつに「面従腹背の打破」が掲げられていたので、なんとも皮肉だな・・・と、感じ入ったものでした。

それでも、いくつかの偶然が重なって、まさにその変革プロジェクトがうまくいくかもしれない、という機運が見えたかどうか、というまさにそのとき、不祥事がマスコミに大きく取り上げられ、最終的には、トップの方も退任せざるを得なくなりました。

筆者はその取り組みのごく一部をサポートしていたのですが、まさにそのような不祥事が起きないような会社に生まれ変わりたい、という純な思いを感じていたので、とても残念でした。

中堅企業では、長年の既存事業のマンネリ化を脱却するための新事業の開発、という取り組みを中核プロジェクトとして、組織全体の活性化や社員のモチベーションアップを目指す、ということがあります。経営トップの思いは至って純なものなのですが、その純なところが、かえって社員や経営幹部にとっては苦々しく感じられる、ということが多いようです。

夢のような変革的な、スケールアップを目指す新事業について語ろうという会議室では、当然ながら、目標設定や戦略、ビジネスモデルやアイデアが議題になりますが、出席者の内心を去来するのは、まったく違う景色です。

「なに、夢みたいなことを、いい気になって、語ってるんだ」

「事業を支え、お金を回しているのは、誰だと思ってるんだ」

「変革よりもまず、上げた稟議を早く承認してくれよ」

「残業承認ぐらいは、社長決裁じゃなくて部長決裁にしてくれよ」

「こんな無駄な会議をやっているヒマがあったら、早くお客さんにメールを返したい」

「どうしてよそのコンサルばかりをチヤホヤして、自分たちの言うことを信用してくれないんだ」

会社の業務の現場の実権を握っているのは、経営幹部ならびに現場リーダーです。経営トップが会社の中心で変革を叫んでも、虚しく響くだけで、どうしてもこうやはり、「またやってるよ・・・」という「変革の夢を追いかける、いつかみた光景の繰り返し」になりがちなところがあります。

自分たちが、変わるべきであるということについて、誰も異論はない。しかし、どう変わっていくべきか、どのようにすれば、変わっていくことができるのかについては、意見が一致しない。

以上、地域社会、大企業、中堅企業とみてきますと、変革的な取り組みに共通するものが見えてきます。

●変わる必要がある、という認識そのものには、異論はない

●変えていくためのアプローチや手段についても、実は、大筋においては反対ではない

●しかしそれを具体化すると、矛盾が噴出する

●現場側にはかなり強い「トップは口だけで綺麗事をいうし、現場が見えていない」という不満がある

●トップには「現状を前提として変わろうとしない現場」にこそ、危機感を募らせる

●突き詰めていくと「変革の主体者」が実は、定かではないことに気づく

●「じぶんごととして考える」ということが、言葉だけ上滑りして、定着しかない

アカデミアから放たれた、看過できない提言

これまで、変革的なものに関わる議論においては必ず「トップダウンか、ボトムアップか」という議論がされてきました。近年の組織開発の文脈では、多くの試行錯誤を経て、どちらでもないということが認識の基本となっていて「ミドルアップダウン」という言葉が編み出されたりもしています。

企業組織において、経営的な文脈を見据えつつ、実際に現場を動かしていくのはミドルマネジメント層の役割です。そのミドルマネジメントが主体的に変革行動を主導していくべきだ、という考え方です。

理屈で考えるとたしかにそれは理想ですが、当のミドルマネジメントにとっては、リスクばかりが多く、得がないのが、悩みのタネです。また、実際のところ、ミドルマネジメントといっても実態は雇われの身であり、会社の行く末や従業員の未来というものをじぶんごととして危機感の源泉にできるかというと、微妙なところがあります。

企業組織の変革をもたらすための方法論として、クルト・レヴィンの「場の理論」がしばしば参照されてきました。人の行動が個人と環境の相互作用によって決まるという、という見方をします。

そして、変化を促すためのモデルとして、解凍・変革・再凍結、という三段階があるとされてきました。組織は通常、既存の仕組みやルールによって、関係性や行動が固定化されてしまっている。一旦、それを無効化するための大きな衝撃や振動を与え、変化しなければならないという認識を醸成する。そのうえで、あるべき考え方を導入し、その後に、理想とする新たな状態を定着化させるのだ、ということです。

「チェンジ・マネジメント」と呼ばれる分野の取り組みにおいては、基本的に、意識するとせざるとにかかわらず、そのようなアプローチが取られてきたわけですが、どうも、うまくいっていないぞという実感が、筆者にはあります。

誰かが定義した「あるべき姿」があって、それを導入するための「正しい考え方やあり方」があって、計画的にそれを導く、というと、論理的には整合的です。

しかし、それを現場に適用としたとき、なにかいわく言い難い、不思議な抵抗によって、阻まれてしまう。

組織変革論において、今後絶対に参照しないわけにはいかない一冊をご紹介

そのことを思ったときに、おすすめしたい一冊の本があります。

矛盾と創造 自らの問いを解くための方法論

小坂井 敏晶 著

祥伝社

なぜ、思想の変革が起きるのか。

人間と社会を深い洞察で解き明かしてきた著者が、

パリ第八大学でフランスの学生に説いてきた知のあり方、方法論。

本書の掲げる問いは、なぜ、思想の変革(従来の社会規範の逸脱)が起きるのか、ということです。この問題に対して、自然科学におけるパラダイムシフトを範にとりながら、社会心理学における豊富な知見と実践知をもとに、挑んだ書です。

本書は「トップダウン型」の変革理論に異論を唱えます。その代表者のひとり、エドゥイン・ホランダーという社会心理学者を批判します。

◆ホランダーによる仮説

集団で人気があり、尊敬され、権威や権力を持つ指導者は、メンバーからの信用があるおかげで、社会規範を逸脱できる

社会や集団に対して、新たなあり方や行動規範を提唱し、定着させるには、その提唱主体者に対して、社会的な信用がそもそも蓄積されていなければならない。ゆえに、変革は、優れたリーダーによってこそ、実現できる、という考え方です。

一見すると、確かにその通りです。わたしたちは、通常、権威や社会的信用の裏付けがあってこそ、常識的な行動を取っていて、それが社会的な協調や効率性を導いています。

日常行為だけでなく、非日常的な変革活動においても、同様のリーダーシップが必要だとする、ホランダーの立場に対して、異議を唱えたのが、本書の著者の師である、セルジュ・モスコヴィッシでした。

◆モスコヴィッシによる反論

①歴史を振り返ると、少数派が無視、非難、虐待されながらも信念を説くことで、変革は達成されてきた

②社会的な上位者は地位を守るために社会構造の維持に努めるのが普通だ

③上からの改革では、変化の前後で同じ者が上位に居座り続けるが、現実には、変動が激しいほど、上位者は交替する

重要な指摘は、②です。社会的な上位者は、地位を守るために、社会構造の維持に努めるのが普通である。

例えば企業組織にしても、みんなのためを思って、会社の変革を願うというトップの思いそのものは、主観的には、嘘偽りがない(ようにみえる)ことが多いのは、(あくまで筆者の経験、ですが)事実です。

一方で、自分の気に食わない方向へ変化することを、トップは嫌います。トップは常に、無意識のうちに、自分のために、自分の理想の会社を作りたいという願望に駆動されています。結果、それが最終的にはみなのためになるのだ、と。

また、組織内の権力構造として、常に多数派(主流)と少数派(傍流)というものがあり、どうしても、少数派や傍流からの意見は届きません。モスコヴィッシはその点に着目します。変革とはまさに、少数派や傍流だと思われていた勢力による、転覆的な力学のことではないか、と。

◆モスコヴィッシの意見

・社会が閉じた系ならば、そこに発生する意見や価値観の正否は、内部の論理だけで判断される

(少数派は否定され、多数派に飲み込まれる)

・社会は「開かれた系」であるから、撹乱要素は既存の規範に吸収されるとは限らず、ときに社会構造を変革する

(少数派が常識や暗黙の前提を見直すきっかけを与え、新しい発見や創造が現れる)

転覆といっても、もちろん、現状への不満があって反乱を起こす、とか、右派の代わりに左派が政権交代する、といったようなことだと、混乱しか生みませんし、なにも変わりません。

「矛盾と創造」の書が説くのは、そういうものではなく、創造的に、多数派も少数派も、互いに作用し合いながら、変わっていく、ということです。現状にある矛盾をあいまいにして、うやむやにするのではなく、むしろ一層矛盾を突き詰め、本当にあるべき姿を創造的に発見する。変革の実相とは、そういうことではないか、と、いいます。

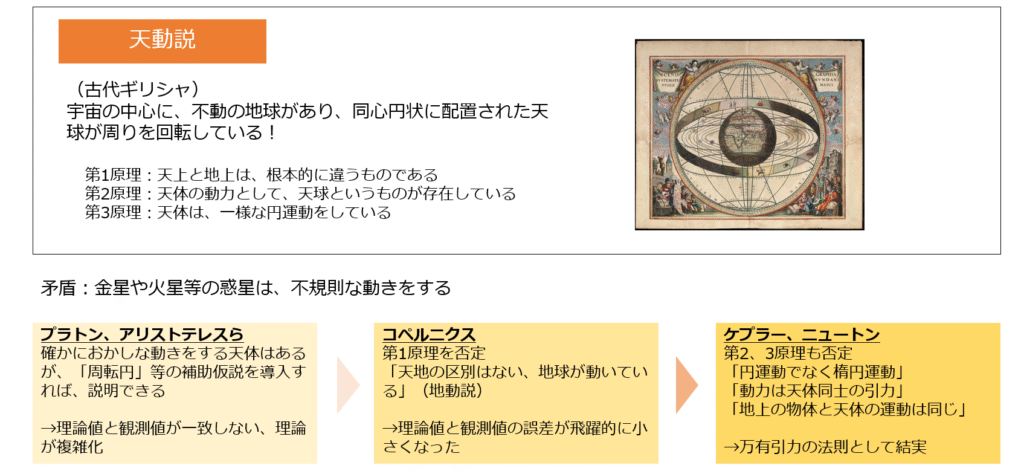

社会科学や組織論の世界は、どうしても、人間の主観や意見がまじりますが、観測によって客観性を担保できる自然科学の分野では、まさに「矛盾に妥協せず、突き進めることによる創造」としての変革が達成されてきた、と、本書は解説しています。

物理学や天文学の話まで発展してしまうと、話が少し大きくなりすぎてしまいますが・・・

ただ、おそらく、変革というものの本質は、科学であれ組織であれ、同じなのだと思います。

●ある外部環境に適応し、安定した社会が営まれている

●その安定を構成している常識的な社会規範には、実は見過ごされている矛盾が含まれている

●環境の変化が起き、これまでは気にする必要のなかった矛盾が、日常のある局面に齟齬を与え始める

●矛盾をごまかさず、あえて着目し、追求する人が出現する

●当たり前だと思っている前提を、疑ことで、真善美に近づくような新たな世界観や原理が発見される

●「矛盾に妥協せず、突き進めることによる創造」により、思想が一新される

●そのコンセプトは、初期の段階では、多数派には必ず掣肘を受ける

●とはいえその「正しさ」は否定されるものではなく、長い年月をかけて受け入れられていく

まとめ

フラットかつ冷静に、論理的に考えますと、変革を計画的に達成するという発想ほど、非合理的で、ナンセンスな発想はありません。

社会や組織におけるあらゆる主体者には、自由意志があり、その内心に対して、他者が思想の変更を強制することは、できません。お金や権力の論理によって、表面的な行動を一時的に変えることはできるかもしれませんが、長続きはしません。

変革を達成しようとするならば、関心を獲得することで、自発性を引き出すという以外に、アプローチはありません。

音楽でいえば、ジャズのように、即興的な運動を重ねていく以外に、ありません。

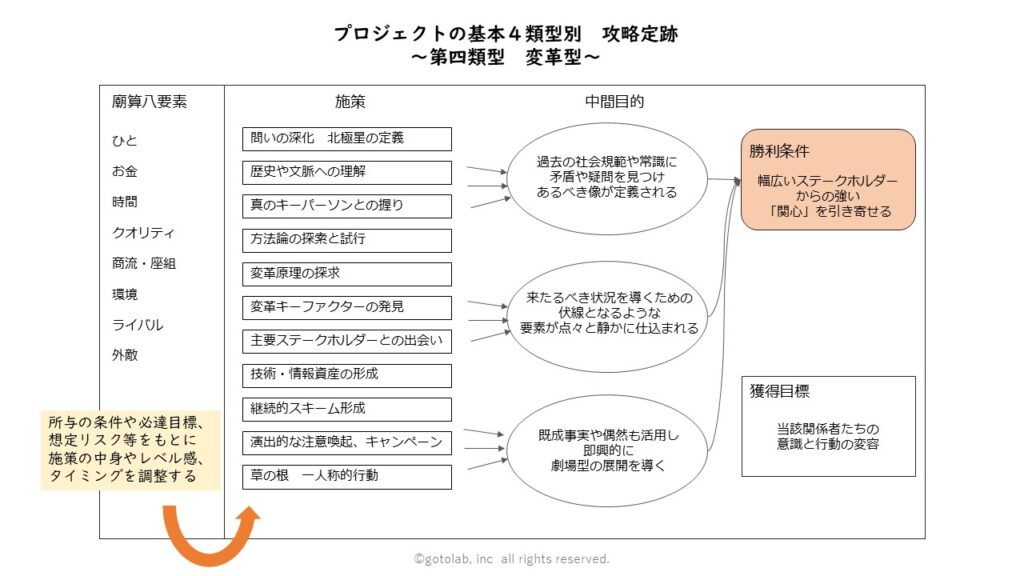

そのようなプロジェクトのあり方を、著者なりに表現したのが、下の図です。

「実体験から語る」シリーズの締めくくりに向けて

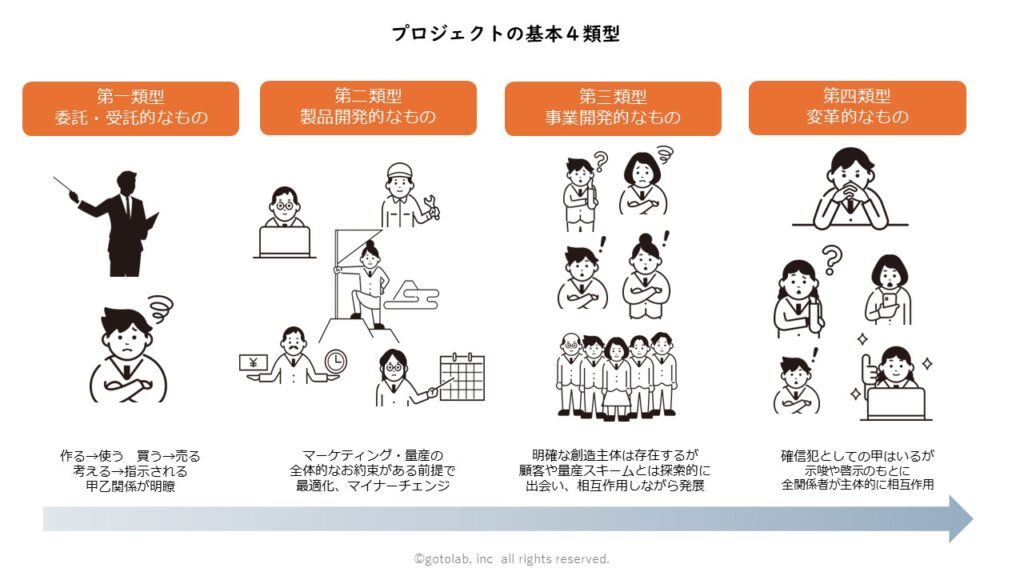

さて、この連載では「プロジェクト」という現象を、契約関係のあり方に着目し、4つの類型にわけて論じる、という試みをしてまいりました。

これらの類型論は、あくまでも理念的な整理です。実際には、ある類型のプロジェクトに、別の類型のものが含まれていたりします。

自動車の新車種開発プロジェクトの一部として、その部品の試作のための業務委託契約が発生する、とか、あるいはある新しい事業開発プロジェクトの大成功が、好むと好まざるとにかかわらず、社会全体に対して、新たな価値観を問い、人々の暮らしに影響を与えていく、とか。

ですので、こうした類型論を用いれば、どんなプロジェクトでもたちまちすっきり分析できて、問題が解決できる!というものではありません。とはいえ一方で、それぞれの類型における目標や計画の立て方、問題が起きたときの対処法を理解しておけば、なにかがうまくいかなくなったとき、道に迷ったときのヒントになるかと思います。

ぜひ、困ったときの道しるべとして、ご参考いただけますと幸いです。

この記事の著者

プロジェクト進行支援家 後藤洋平

ものづくり、新規事業開発、組織開発、デジタル開発等、横断的な経験をもとに、何を・どこまで・どうやって実現するかが定めづらい、未知なる取り組みの進行手法を考える「プロジェクト工学」の構築に取り組んでいます。

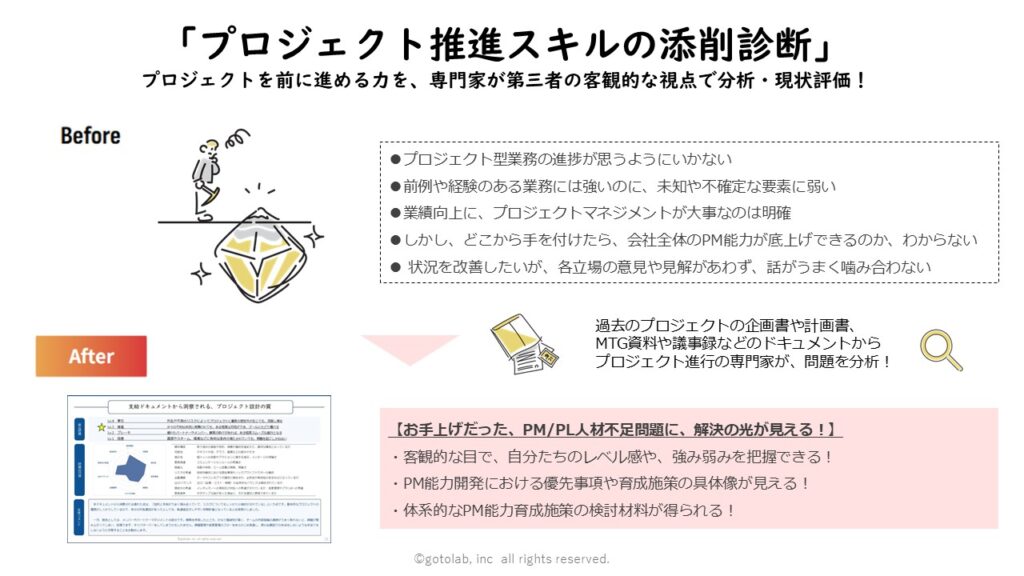

プロジェクト能力開発やPM/PL人材不足問題の解決のために、日々、試行錯誤しながら、活動しています!

著書

・予定通り進まないプロジェクトの進め方(宣伝会議)

・紙1枚に書くだけでうまくいく プロジェクト進行の技術が身につく本(翔泳社)

・“プロジェクト会議”成功の技法 チームづくりから意思疎通・ファシリテーション・トラブル解決まで(翔泳社) 等

提供サービス実績

・現場リーダー層のプロジェクトマネジメント能力や業務課題の現状調査

・カスタマーサクセス、導入コンサルティングの組織、スキル要件整理、プロジェクト標準見直し

・PMO部門責任者の退任にともなう後任探し、引き継ぎのための業務棚卸し支援

・社員育成体系のリニューアルにともなう社内キーパーソンへのインタビュー、問題整理 等

プロジェクトや組織の悩みがあれば、ぜひお寄せください!

プロジェクトの悩みは、ひとりで悩んでいても、なかなか、解決は難しいものです。

利害関係やしがらみがないからこそ、差し上げられるヒントもあります。

ひとこと、お声がけいただければ、ご相談に乗らせていただきますので、お気軽にご連絡をいただけますと幸いです。

メールの場合: info@gotolab.co.jp まで、ご連絡ください。

参考

ゴトーラボでは、プロジェクトの企画書や計画書、MTG資料や議事録から、プロジェクト組織や進行に関する深層課題を読み解き、今後、どのような対策を打つとよいかのヒントを差し上げる、というサービスを提供しています。

数多くの深層課題に触れてきたなかで、見えてきた知見もございます。特に、SI開発やDXプロジェクト、新規事業などを中心に多くのご相談をお受けしています。

サービス紹介ページはこちら→ https://www.gotolab.co.jp/pm-skill_assesment/

この記事もおすすめ

プロジェクトワークの基本的な世界観

「プロジェクトの進め方」は1つじゃない!8つのタイプ別に考える推進アプローチ

受託/商品開発/事業開発/変革など、プロジェクトの進め方と勘どころをタイプ別に解説!

「取引」(商談・契約・納品・検収)の一連の流れを「モノ」と「プロセス」の二元的解釈によって読み解く

要望/要求/要件/仕様/設計の違いについて解説!【テンプレートあり】

テンプレートや作例も!プロマネスキル向上のヒント集

ITじゃないプロジェクトも!WBSの書き方再入門【テンプレートあり】

タスクの無間地獄に落ちないための、課題管理のコツ【テンプレートあり】

うっかり間違えやすい、「要件定義」の本質的な意味と方法【テンプレートあり】

SaaS・AI時代のITプロジェクトの鉄則

ITサービスの導入成功に必要な「プレ・キックオフ・コミュニケーション」のご紹介

SaaSを活かすか殺すかは、情報システム企画構想の質が決める【テンプレートあり】

究極の手戻り対策:作業後の「やっぱ、ここ、こうして」問題はどうするとよいか

プロジェクトの遅延やトラブルは、「キックオフ」の時点で、すでに始まっている

AI時代、それはプロジェクトの「マネジメント」でなく「デザイン」の質が問われる時代

プ譜についての解説

プロジェクトの類型別攻略定跡

実体験から解説! 委託・受託型プロジェクトのよくある問題と対策

理念とリアルの相克! 事業開発の成否は「テーマとコンセプト」が握る

テーマとコンセプト

プロジェクトの企画構想に、輝きを取り戻すための「視点」と「問い」

プロジェクト進行能力を、組織的に底上げする

社員のプロジェクト進行スキルを、組織的に底上げしていくための処方箋

3つのお悩みカテゴリでわかる!PM、PL人材の層を厚くするための、打開のヒント

PM/PL人材の評価・育成の方法を徹底解説【テンプレートあり】

プロジェクト組織におけるPMの役割と、必要な個人の内的資源の話

「プロマネスキル」と「社会人基礎力」の違いを本気で考えてみる!

「PMやPMOに、コストをかける意味って、ほんとにあるの?」という素朴な疑問への答

複雑化した座組みのプロジェクトを救うのは「カリスマ的プロジェクトマネージャ」ではなく「フラットな媒介者」

シリーズ「地獄化プロジェクトからの脱出」

年商10億円の伸び悩み問題を「組織的プロジェクト進行能力」の視点で考える

趣味的な放談コンテンツ

少年漫画の金字塔「HUNTER×HUNTER」は、プロジェクト的思考のヒントのパラダイス