この記事について

この記事では、「イノベーション」とはなにか、「価値創造」とはどうしたら実現するのか、という問題を考えます。考える例題として「すし」の世界のことを、考えます。日常のルーチンのなかにある「寿司」と、一期一会の喜び溢れる「鮨」。その違いとはなにか、どうすればその境界線を超えられるのか、ということを、プロジェクト工学流に、語ってみたいと思います。

もくじ

1 着目する問題:「おすし」を例題に、イノベーションを考える

2 世の中の日常は、「鮨」でなく「寿司」を求める

3 非日常的な、クリエイションとしての「鮨」

4 創造の生まれる場所は、「常識」と「真理」の境界線

着目する問題:

「おすし」を例題に、イノベーションを考える

例えばここに、一人のすし職人がいるとします。

彼または彼女が

「どこよりも美味しいすしを握りたい、特別に美味しいすしを、客に食べてもらいたい」

と、思ったら、どうすればよいでしょうか。

即物的な面から言えば、五つの条件を満たすことで、それは叶います。

第一に、仕入れです。ネタが悪いうちは、すしはどうにもなりません。なるわけがありません。

もちろん、魚の話だけでなく、米や水、酢や調味料なんかも同様。仕入れには、そのための特別なチャネルやルート、人脈や信頼関係といったものが、前提となりますが、そもそも「目利き」ができないようでは、話になりません。

第二に、仕込みです。極めて合理的かつ科学的に、そして、段取り良く。

言うまでもありませんが、仕込みのためには、それを実行するためのスキルや知識を伴います。超一流と一流を分けるのは、仕込みにおけるディテールへの目配せ、気配りの差だ、と、ある人から聞いたことがあります。

第三に、器具や設備、施設。

包丁一本違えば、味はかわります。聞くところによると、包丁の素材が変わるだけでも、風味が変わるそうです。

調理器具だけでなく、冷蔵庫、冷凍庫のスペックによって、できることの幅も大違いですし、振る舞う空間や内装の演出、さらには器や調度品など、ありとあらゆる空間的要素が、もっといえば立地までもが、美味しさに大きな影響を与えます。

第四に、あしらい、もてなし、柔和たるべし。「いらっしゃいませ」「なんにしますか」から始まって、「今夜はどうも、ありがとうございました」まで。

世の中、マナーのいい客、物わかりと金払いのいい理想の客ばかりとは限りません。北大路魯山人は、客には三通りいると言いました。お腹をすかせていて、なにを食べても美味しい客。産地やブランド、講釈を喜ぶ半可通の客。最後に、心で食べる、本当の通。よのなかには、本当に、色んな人がいます。「客を選ぶすし屋」もカッコいいですが「どんな客をも喜ばせる」は、もっとカッコいい。

最後に、継続性。つまり、経営論としての「すしづくり」に、自分なりの答えを出す、ということ。

どんな客に来てもらいたいのか、そのためにどうやって認知してもらうのか。立地はどうするか、店のコンセプトは。どうやって人を雇い、教育するのか。原価率や利益率の目安をどうするか。日常のなかで、働く時間と学ぶ時間、遊ぶ時間や寝食の時間、それらのバランスをどのように整えていくのか。

「一夜限りの、プロジェクト的なすしパーティ」を開くなら、そういう話は関係ないだろう、というかもしれません。お金の話なんか度外視して、思う存分、贅沢すればいいと思うかも知れません。しかし、第一から四の条件を存分に満たすためには、継続的に、事業として「すしづくり」に取り組んでいる、ということが不可欠です。そして、そうである以上は、経営論としてのすしづくりを避けることは、不可能なのです。

世の中の日常は、「鮨」でなく「寿司」を求める

さて、以上のように話を整理したら、世の中は、どう見えるでしょうか。

まず目に付くのは、世の中のほとんどの寿司職人は、そういうふうには「すし」の世界を見ていない、ということです。

なぜなら、大多数の職人にとっては「すしをにぎる」という行為は、給料を得るための労働であるからです。そして、それを給料を得るための労働である、というふうに見た瞬間、そういうふうには、見えなくなるのです。

そんなふうに見ている人にとっての、寿司の世界は

・与えられた持ち場を、いかに効率的に回すか

・怒られないために、とにかくミスのないようにするにはどうするか

・どうすれば、休みの日は仕事上の嫌なことを忘れられるか

という問いで、日常が構成されています。

ゆえに、世の中の寿司屋というものは、基本的にいって、ルーチンの惰性で動いていて、凡庸な寿司屋であることに甘んじているのです。

世の中には「ルーチンとして、しっかり美味しいおすし」もたくさんあります。筆者自身、そんなおすしも大好きですが、やっぱりそれは「どこよりも美味しいすしを握りたい、特別に美味しいすしを、客に食べさせたい」という、非日常な創造を目指す意欲や気概とは、別の世界です。

数年に一回、とか、もしかしたら一生のうちに一回、とか、そういうスケールで見た「ほんとうにおいしいおすし」への憧れ。「すし」という言葉の魔力は、そんな一期一会な、特別な機会、というニュアンスからくるものです。

個人的な感覚かもしれませんが、

●日常の世界、ルーチンの世界の「すし」は「寿司」

●非日常的な喜びを創造してくれる「すし」は「鮨」

と、そんなふうに、表記したくなります。

そうした表記わけが一般的かどうかはわかりませんが、一旦そのように書いてみるとしたとき、例えば山田五郎氏は、その著書「銀座のすし」のなかで、「銀座のすし」的な、贅沢の極みとして「鮨」の本質は「粋と品の両立」であると喝破しました。

ここで山田氏は「粋」と「品」を以下のような概念として対比しています。

粋

●下町的 質素倹約 せっかちで頑固

●庶民のファストフード

●職人技

●日常的空間 リラックス

●見えないところや細部に凝る

品

●山の手的 余裕とゆとり

●お金持ちのご馳走

●贅沢 風格

●非日常的空間 緊張感

●だれの目にもわかりやすい高級感

本書は、だらしない格好では、本当には鮨は、楽しめない、と語ります。おめかしして緊張して、暖簾をくぐるのが、本当の鮨体験である、と。しかし、緊張してばかりだと、美味しいものは、食べられません。緊張して暖簾をくぐった先に、くつろぎ、自由になれる、ということ。

そのために、粋と品という、両極端にある、矛盾した価値を、同時に成立させる。それが「銀座のすし」である、と。

山田五郎という人の凄みは、それが「ひとめもり後者寄り」だからこそ、成立するのだと見抜いているところにあります。

これは明らかに、茶の湯の精神そのものです。「銀座のすし」的な世界がどうして成立したかというと、明らかに茶の湯の精神が、すしの世界に流れこんだからです。客と主人の一期一会。わびながらの、こころばかりのもてなし。心と心が通じ合った先にあるのは、単に美味しいご飯を食べた、という以上の体験です。

「特別に美味しい鮨」と志を立てたならば、茶の湯の精神を抜きにはできません。

非日常的な、クリエイションとしての「鮨」

「誰よりも美味しい鮨を客に食べさせたい」と考え、冒頭に掲げた第一から第五の条件を満たす、ということを、キャリアプランの問題としてとらえたら、どこかの名店に弟子入りして、修行を積み、何十年という時間をかけて信頼を得て、暖簾分けをしてもらう、という話になります。

しかし、将棋の世界に名人はひとりしかいないのと同じで、すし職人になったすべての人が、その限られた僅かな椅子に座れるわけではありません。ほとんどの棋士が、タイトルとは無縁にプレイヤー人生を終えるのと同じように、いや、それ以前に、プロになることすら叶わないのと同じように、「鮨」の世界を志した多くのすし職人もまた、「寿司」の世界へと、回帰せざるを得なくなります。

本懐を遂げられるすし職人と、そうでないすし職人の違いは、どこにあるのか。

それが本稿における、最大のテーマです。

その答えとして、仮説として提示したいのが、

「すしという伝統ある世界で、画期的なことを成し遂げ、歴史に爪痕を残したい」そんな意欲があるかどうか、というものが、大きく影響しているのではないか、ということです。

冒頭の五つの条件に加えて、これを第六の条件としても良いのではないかと考えます。単なる表層的な意味での「差別化」ではなく、「すし」という概念に蔵されている、本性や本質に、一歩近づくなにか。本来、あるべきだったはずなのに、過去の誰もがなし得なかったことを実現する。それをやり仰せた人こそが、クリエイションとしての「鮨」の担い手たり得るのではないか。

歴史を俯瞰すると、産業としての寿司は多くの革新を経てきたことが、よくわかります。

| 時期 | すし |

|---|---|

| 平安時代 | 米飯と魚を乳酸発酵させた保存食 なれずし アワビや貽貝、フナ、タイ、カツオなど |

| 室町時代 | 発酵期間の短縮や酢の利用が始まる 魚肉の保存食の時代から、米を一緒に食べる時代へ |

| 江戸時代前半 | 大坂の地で「箱寿司」が成立 鯖や鯵など大衆魚が用いた押し寿司から、高級食材を使ったものに発展 江戸では「早ずし」が成立 コハダやアジなど |

| 江戸時代後半 | 笹巻き寿司、一口大の押し寿司を経て、いよいよ握り寿司が登場 テイクアウトから立ち食いへ 稲荷寿司を、巻き寿司など、現代における寿司のバリエーションが出揃う |

| 明治以降 | 全国的に握り寿司が普及 屋台から店舗の時代へ 土産物としての「折り寿司」が「お酒に酔ったお父さんの、深夜の帰宅」のアイコンに |

| 万博~高度成長期 | 回転寿司の登場 寿司屋のチェーン展開など |

| バブル以後 ネット普及後 | デパ地下寿司の出現 「回らない鮨」の復権 デリバリー寿司の台頭 寿司のグローバル化の加速 |

提供形式の変革とともに発生してきたのが「軍艦」「サーモン」「アボカド巻」といった、コンテンツの変革でした。

あわせる飲み物も、酒からビールへ、ビールからワインへと、広がり続けてきました。

それらの革新がおきた当時にタイムスリップをしたならば、必ずどの変革期においても「ちぇっ、なんでぃなんでぃ、てやんでぃ、こんなものは、すしとは呼べねぃやい」という既成のすし文脈からの批判や批評が、あったはずなのです。

「どこよりも美味しいすしを握りたい、特別に美味しいすしを、客に食べさせたい」というその大願は、「すしのせかい」に、新たな一歩をもたらすことで、成就される。

筆者の思い出に深く刻まれている鮨屋の大将に、「握った鮨を、手渡しで食べてもらう」という工夫をしている方がいます。初めはびっくり仰天しましたが、やってみると、これが、なんともいえず美味しく、幸せな瞬間でした。それはきっと、奇をてらった仕掛けではなくて、「心と心を通わせる」という、すしという概念が本来持っている可能性を、より明確にひきだしたい、という意思の賜物だったと想像します。

価値創造、クリエイションとしての非日常的な喜びを与えてくれる「すし」を目指す人は、きっと、「どう見てもこれは、すしには見えないが、それでもやっぱりこれは、すしである」というような新しい「すし」を生み出す、という問いと、無縁ではいられないはずなのです。

創造の生まれる場所は、「常識」と「真理」の境界線

ある世界の、新たな一歩とは、「決してそうは見えないのに、そうとしか見えない」というものである。

プロジェクト進行支援家として、プロジェクト、という言葉に取っ組み合う中で、価値創造の本質とは、まさにそういうことなのだ、と、強く思うようになりました。

惰性のなかで、創造は萌芽する。

創造のあるところ、必ず、反論がある。

反発なきところには、創造はない。

創造の喜びは、あっという間に、日常の惰性に回収されてしまう。

それでも世は移り変わる。

変化していく外部環境と、惰性的なルーチンの摩擦のなかに、次の創造の萌芽が生じる。

創造とは、既知の境界線を一歩だけ超え、真理に近づいたときに生じる。

他にない業績を挙げたい、歴史に爪痕を残したいと思ったならば、きっと「世界」と「社会」のあいだにある「摩擦」にこそ、その機会が見つかるはずだと、思うのです。

追伸

若干の手前味噌となり恐縮ですが、筆者はプロジェクト進行のための表現、可視化ツールとして「プ譜」というものを世の中に提唱しました。大ブームを巻き起こしたわけではありませんが、徐々に徐々に、静かに社会の多くの方に受け入れていただいており、プロジェクトという取り組みの、新たな考え方として、喜んでいただいています。

そのプ譜も、最初は「こんなものでプロジェクトマネジメントができるわけがない」と、多くの先輩方からお叱りをいただいたものでした。有名人やインフルエンサーに紹介してもらったわけでもない。学会で発表し、表彰されたわけでもない。ただただひたすら、等身大で、地味な提唱活動をしてきただけです。にも関わらず、思った以上の方に受け入れていただいているのは、なぜなんだろうと思うと、やはり、「真理」というやつに、一歩だけ、にじり寄っていたからだと思っています。

そんな自分の体験を踏まえても、イノベーションとは、常識の一線から、一歩だけ真理に近づいたときに、起きるのだ、と。そうした事情は、ファッションやコンテンポラリーアートの世界の専売特許というわけではなく、ありとあらゆる産業や業界でも、きっと同じなのだ、と。そんなふうに、思えてならないのです。

この記事の著者

プロジェクト進行支援家 後藤洋平

ものづくり、新規事業開発、組織開発、デジタル開発等、横断的な経験をもとに、何を・どこまで・どうやって実現するかが定めづらい、未知なる取り組みの進行手法を考える「プロジェクト工学」の構築に取り組んでいます。

プロジェクト能力開発やPM/PL人材不足問題の解決のために、日々、試行錯誤しながら、活動しています!

著書

・予定通り進まないプロジェクトの進め方(宣伝会議)

・紙1枚に書くだけでうまくいく プロジェクト進行の技術が身につく本(翔泳社)

・“プロジェクト会議”成功の技法 チームづくりから意思疎通・ファシリテーション・トラブル解決まで(翔泳社) 等

提供サービス実績

・現場リーダー層のプロジェクトマネジメント能力や業務課題の現状調査

・カスタマーサクセス、導入コンサルティングの組織、スキル要件整理、プロジェクト標準見直し

・PMO部門責任者の退任にともなう後任探し、引き継ぎのための業務棚卸し支援

・社員育成体系のリニューアルにともなう社内キーパーソンへのインタビュー、問題整理 等

プロジェクトや組織の悩みがあれば、ぜひお寄せください!

プロジェクトの悩みは、ひとりで悩んでいても、なかなか、解決は難しいものです。

利害関係やしがらみがないからこそ、差し上げられるヒントもあります。

ひとこと、お声がけいただければ、ご相談に乗らせていただきますので、お気軽にご連絡をいただけますと幸いです。

メールの場合: info@gotolab.co.jp まで、ご連絡ください。

参考

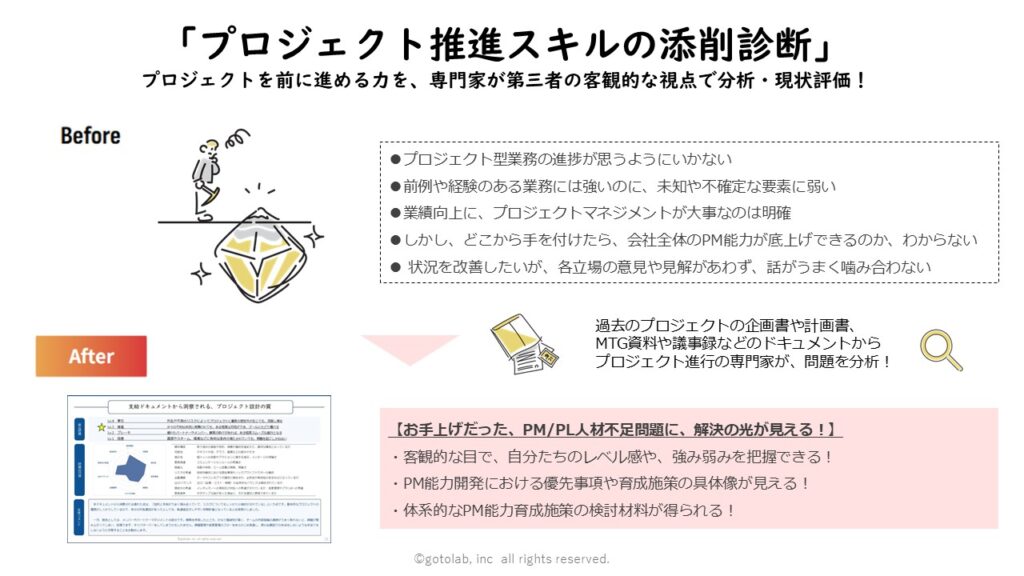

ゴトーラボでは、プロジェクトの企画書や計画書、MTG資料や議事録から、プロジェクト組織や進行に関する深層課題を読み解き、今後、どのような対策を打つとよいかのヒントを差し上げる、というサービスを提供しています。

数多くの深層課題に触れてきたなかで、見えてきた知見もございます。特に、SI開発やDXプロジェクト、新規事業などを中心に多くのご相談をお受けしています。

サービス紹介ページはこちら→ https://www.gotolab.co.jp/pm-skill_assesment/

この記事もおすすめ

プロジェクトワークの基本的な世界観

「プロジェクトの進め方」は1つじゃない!8つのタイプ別に考える推進アプローチ

受託/商品開発/事業開発/変革など、プロジェクトの進め方と勘どころをタイプ別に解説!

「取引」(商談・契約・納品・検収)の一連の流れを「モノ」と「プロセス」の二元的解釈によって読み解く

要望/要求/要件/仕様/設計の違いについて解説!【テンプレートあり】

テンプレートや作例も!プロマネスキル向上のヒント集

ITじゃないプロジェクトも!WBSの書き方再入門【テンプレートあり】

タスクの無間地獄に落ちないための、課題管理のコツ【テンプレートあり】

うっかり間違えやすい、「要件定義」の本質的な意味と方法【テンプレートあり】

SaaS・AI時代のITプロジェクトの鉄則

ITサービスの導入成功に必要な「プレ・キックオフ・コミュニケーション」のご紹介

SaaSを活かすか殺すかは、情報システム企画構想の質が決める【テンプレートあり】

究極の手戻り対策:作業後の「やっぱ、ここ、こうして」問題はどうするとよいか

プロジェクトの遅延やトラブルは、「キックオフ」の時点で、すでに始まっている

AI時代、それはプロジェクトの「マネジメント」でなく「デザイン」の質が問われる時代

プ譜についての解説

プロジェクトの類型別攻略定跡

実体験から解説! 委託・受託型プロジェクトのよくある問題と対策

理念とリアルの相克! 事業開発の成否は「テーマとコンセプト」が握る

テーマとコンセプト

プロジェクトの企画構想に、輝きを取り戻すための「視点」と「問い」

プロジェクト進行能力を、組織的に底上げする

社員のプロジェクト進行スキルを、組織的に底上げしていくための処方箋

3つのお悩みカテゴリでわかる!PM、PL人材の層を厚くするための、打開のヒント

PM/PL人材の評価・育成の方法を徹底解説【テンプレートあり】

プロジェクト組織におけるPMの役割と、必要な個人の内的資源の話

「プロマネスキル」と「社会人基礎力」の違いを本気で考えてみる!

「PMやPMOに、コストをかける意味って、ほんとにあるの?」という素朴な疑問への答

複雑化した座組みのプロジェクトを救うのは「カリスマ的プロジェクトマネージャ」ではなく「フラットな媒介者」

シリーズ「地獄化プロジェクトからの脱出」

年商10億円の伸び悩み問題を「組織的プロジェクト進行能力」の視点で考える

趣味的な放談コンテンツ

少年漫画の金字塔「HUNTER×HUNTER」は、プロジェクト的思考のヒントのパラダイス