この記事について

この記事では、時代小説「あきない世傳 金と銀」という小説の魅力について語ります。舞台は江戸時代の中期、ある程度史実に基づきつつも、フィクションの形で描かれる呉服商の立身出世物語には、現代社会に通じる気づきや学びが溢れています。

商い(ビジネス)を末永く、真っ当なものにしていくための、知恵と哲学に触れていただけると幸いです。

もくじ

1 着目する問題:「あきない世傳 金と銀」は、なぜこんなにも面白いのか!

2 推しポイント1:人がやらないことをやる!工夫と心意気

3 推しポイント2:世知辛い環境を生き抜く強さ

4 推しポイント3:知識を蓄え、知恵を生む「工夫の哲学」

5 まとめ

着目する問題:

「あきない世傳 金と銀」は、なぜこんなにも面白いのか!

「あきない世傳 金と銀」という小説をご存知でしょうか。小芝風花さんの主演でNHKにてドラマ化され、話題になったため、ご存知のかたも多いのではないかと思います。何を隠そう、私もドラマで、この作品の存在を知ったのでした。もとはBSで放送されていたものが、NHK総合で早朝に再放送されていたものを、たまたま見たのがきっかけだったのですが、あまりの面白さに惹き込まれ、原作小説にも手を出して、さらなる面白さにハマっていきました。

シリーズ13巻に加えて特別巻が2巻あり、実質的に、15冊で完結するという、それなりにボリュームのある小説です。忙しい現代ビジネスパーソンには、簡単には手を出しにくい分量ではありますが、いまこの令和の時代を生きるにあたって、この作品に触れないのは、なんとももったいない・・・と、思い、その魅力や得られる学びについて、ご紹介したく、筆をとった次第です。

まずは、物語の概略をご紹介します。ときは江戸時代中期。徳川吉宗公の頃の、少しあと、という時代設定です。戦国の世が終わり、平和な時代になったといえども、経済に山あり谷ありはつきもの。都市と商業が発展し文化も栄えた元禄年間から打って変わって、幕府財政の悪化に始まる不景気に苦しんだのが「享保の飢饉」「享保の改革」で有名な享保年間でした。当時の国家の基本政策は「質素倹約」「農業振興」。

景気が悪く、物が売れない時代に、高価な絹織物を商う商家のお話が「金と銀」です。

主人公の名前は「幸(さち)」といいます。武家の血の流れを受け継ぎ、農村で私塾を開いている学者の娘です。「商人は、嘘つきだ。汗もかかず、商品を右から左に動かすだけで利を得ている。商は詐(さ)なりと心得よ」との教えを受けて育った彼女が、ある年の飢饉でその父と死別してしまい、「関わりを持つな」と言われた商家に住み込み下女として奉公に出される、というところから、物語の幕が開けます。

聡明な心と頭脳の持ち主であった幸は、本来なら一生屋敷の奥向きで鍋を磨いて暮らしていくだけの、女子衆(おなごし)という立場から店主へと出世を果たし、大坂から江戸への進出にも成功させるというお話です。

原則として、本作の登場人物たちはフィクションですが、主人公には実在の人物に着想を得ており、時代背景も含めて、史実に即した内容となっています。

この小説のなにが素晴らしいのか。「物が売れない時代に、どうやってものを売るか」をテーマにしているところです。

緻密な時代考証に基づき執筆されていて、まさに江戸時代の商家がどのような工夫をしていたのかが、いきいきと描かれています。プロモーションや広告宣伝の工夫あり、新商品開発のためのフィールドリサーチあり、産地育成のための投資やビジネスモデル革新、はたまた機密保持や知財競争、人材育成、組織開発、後継者問題など、現代ビジネスを彷彿とさせるモチーフが、これでもかというくらいに語られます。

技術・社会環境が変化しても、商いの本質は、まったく変わらない。社会の変化や競合他社との関わり合い、葛藤を繰り広げるなかで、末永く、そしてできる限り真っ当に、生き馬の目を抜く世間を生き抜いていくためには、なにをどう考えるべきなのか。

そんなことを語っている作品です。

以降本書のストーリーや内容に触れる部分がございます。物語として楽しむための核心的な内容は避けるように注意しておりますが、ご了承の上、お読みいただけますと幸いです。

推しポイント1:人がやらないことをやる!工夫と心意気

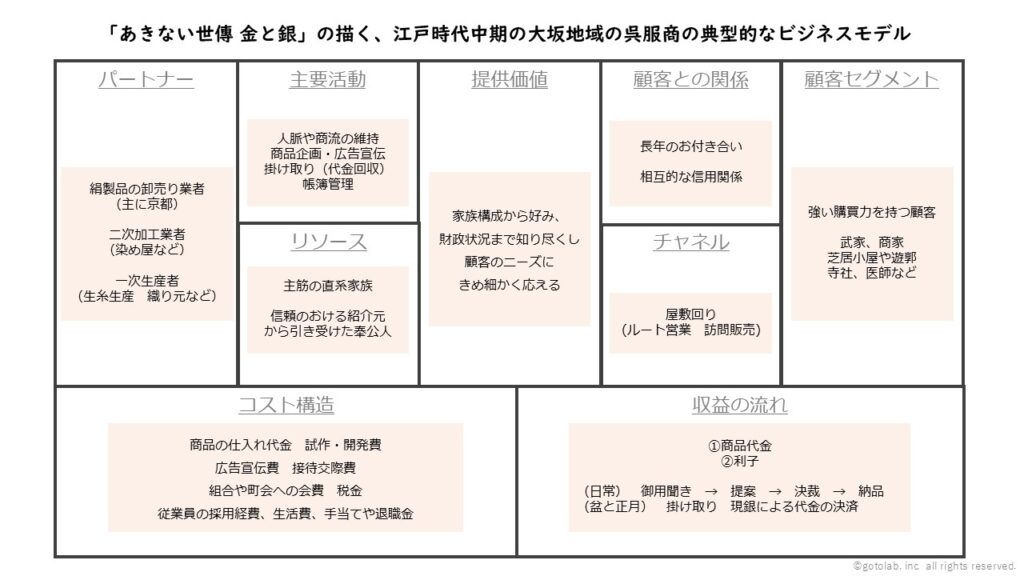

当時の呉服商で、販売形態は「屋敷売り」といって、訪問販売を主体とするのが一般的でした。顧客との間に長期的な関係性を形成し、家族構成から好み、財政状況まで知り尽くし、互いに信用のおける関係性を築くことで、顧客のニーズにきめ細かく応える安定的な販売活動を行っていました。

日常的には、芝居小屋や遊郭、寺社、医師といった強い購買力を持つ顧客を回りながら「ハレの衣装」を売り歩きながら、時々発生する大型案件で利益を稼ぐ。もっとも大きな売上が見込める案件は、位の高い武家や大きな商家の婚礼衣装でした。顧客や案件の構成は、そのような成り立ちとなっていました。

決済方法は「掛け売り、節季払い」といって、現金決済ではなく、通常月は物のやり取りと帳簿での販売管理をしておき、盆と正月に利子を乗せ、まとめて支払ってもらう形を取っていました。仕入れ元は西陣織で有名な絹織物のメッカ、京都の卸から。そんなビジネスモデルでした。

現代流の「ビジネスモデル・キャンバス」を借りて表現しますと、以下の図が本書で描かれる、典型的な商家のビジネスモデルです。

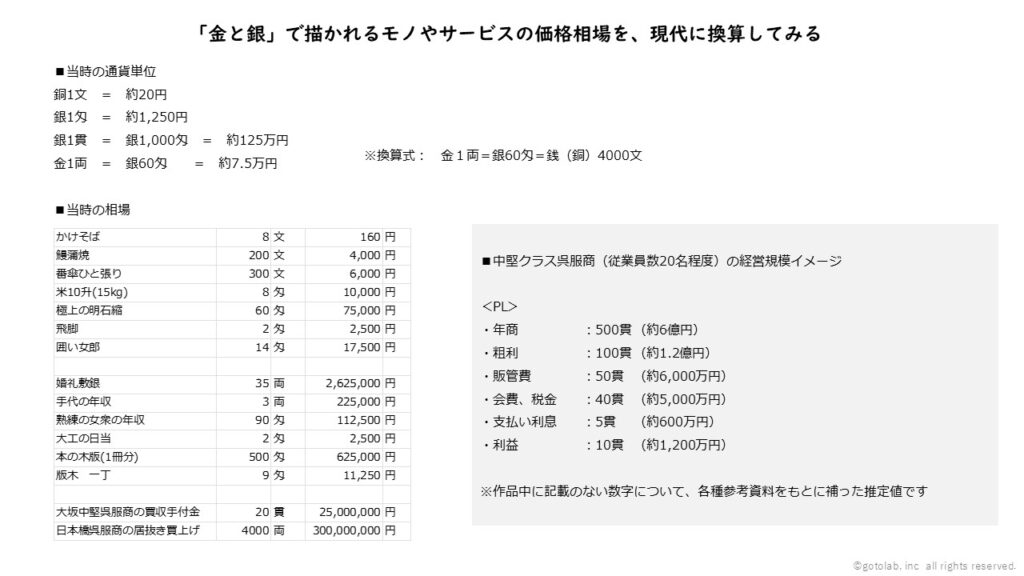

ちなみに、当時のモノやサービスの価格についても、本作品では描かれます。現代の通貨に換算すると、どんなものか、というところも、再現してみました。経営規模イメージは、かなりの部分を想像で補っているため、会費や利息の部分についてはさすがに正確性に自信はありませんが、ざっくりとした規模や費用の構成イメージは、それなりに近しいところになっているかなと思います。

基本的に、同業他社は同じようなビジネスモデル、同じ地域で事業活動を営んでいます。商品でも価格でも、そこまで大きな差はありません。そこで商家たちが取った戦略は、商家ごとの市場の住み分けでした。彼らは「呉服仲間」と呼ばれる同業組合を結成し、情報交換をすることで、主要顧客の取り合いが起きないように調整を図っていました。

複数の商家の寄合所帯である「仲間」がその地域での流通を独占し、相互扶助や取引の規律を定めることで、販売価格や流通の安定が実現していましたが、他方、いわばこれは「護送船団方式」であり、地域経済の安定化というメリットはあるものの、なんでもかんでも自分たちの好き勝手には振る舞えず、なにをするにも制約を受けるというデメリットもありました。

同業他社は、競合でもありますが、仲間でもあります。不祥事をおこされたり、急に経営が傾いたりしてしまっては、困ります。とはいえあんまり勢いづいても困ります。ほどほどの共存共栄こそが、安定の鍵です。そこで彼らは互いの暮らしや婚姻関係まで、相互監視の関係性を築いたのでした。

主筋の長男はいわば、家を存続させるための中継ぎであり、そこに嫁ぐ嫁の役目は、次の長男を生むことでした。ドライな言い方をすると、次男三男は、スペアであり、女子は他家と婚姻関係を結ぶ道具・・・主筋の子どもたちは先祖代々受け継いだ財産に恵まれるものの、職業選択の自由もなく、結婚相手を自分の意思で選ぶことも、許されない。能力があってもなくても、生まれた順序がすべてで、序列は変えられない。

季節ごとの挨拶や婚礼儀式に至るまで、ありとあらゆる日常に細かい作法とルールが求められる、文字通り封建的な社会でした。よくよく考えてみると、血筋によって家を存続させるのは、武家や貴族の世界と相場は決まっていて、なにも町人がそれを真似る必要などないはず。にもかかわらず、なぜか「家」が「個人」を縛りつけてしまう。そんな世の中だったようです。

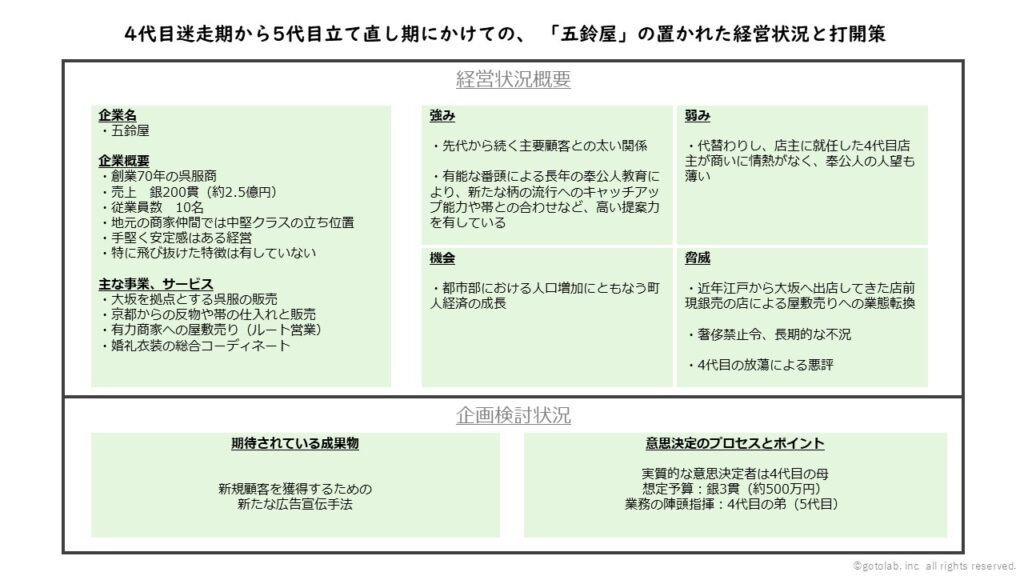

物語の序盤で描かれる五鈴屋の経営状況は、そんな息苦しい世の中にあって、さらに先行きの見通しが不安な状況でした。

当初、経営危機に陥っていた五鈴屋が、最初は宣伝のテコ入れと決済の工夫から急場をしのぎつつ、徐々に商品開発に力を入れ、産地振興に手を出して、大きな新商品領域を開発する、という流れは、なんとも痛快です。

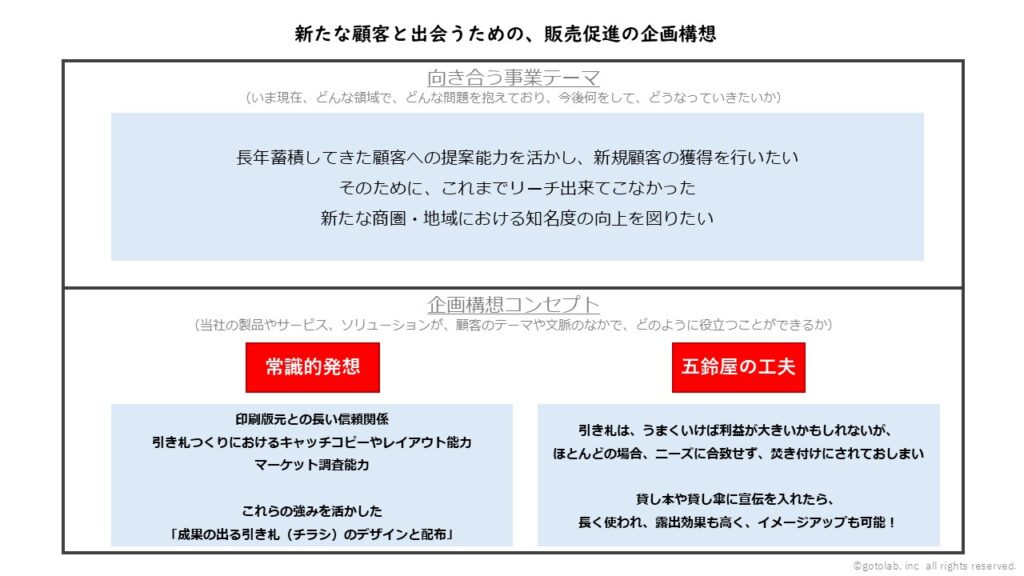

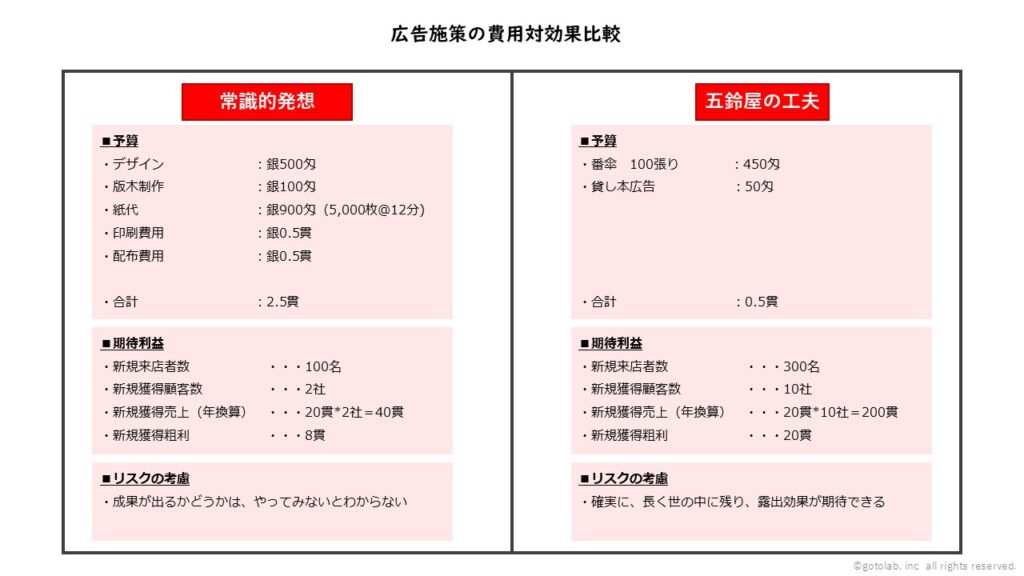

大坂篇の序盤で描かれるエピソードを、もう少し具体的にご紹介します。常識的に考えると、売上を増やしたい、顧客を増やしたいと思ったら、普通は広告を出します。江戸時代にも「引き札」という言葉があり、チラシをまくということは一般的だったそうです。しかし、本作では、ちょっと人とは違う工夫で、自分たちの認知度アップを図ったのでした。

私が五鈴屋のみんなに対して、素晴らしいな、好きだなと思うのは「引き札は絶対に、まかないぞ」という意志を感じるところです。単純に、費用対効果やリスクを考慮して、良い施策ではない、もっといい方法があるはずだ、と、探し続ける姿勢です。番傘や貸し本など、まだ誰も目をつけていない領域や資源を、自分たちの知恵で見つけ、形にしていくプロセスは、爽快感があります。

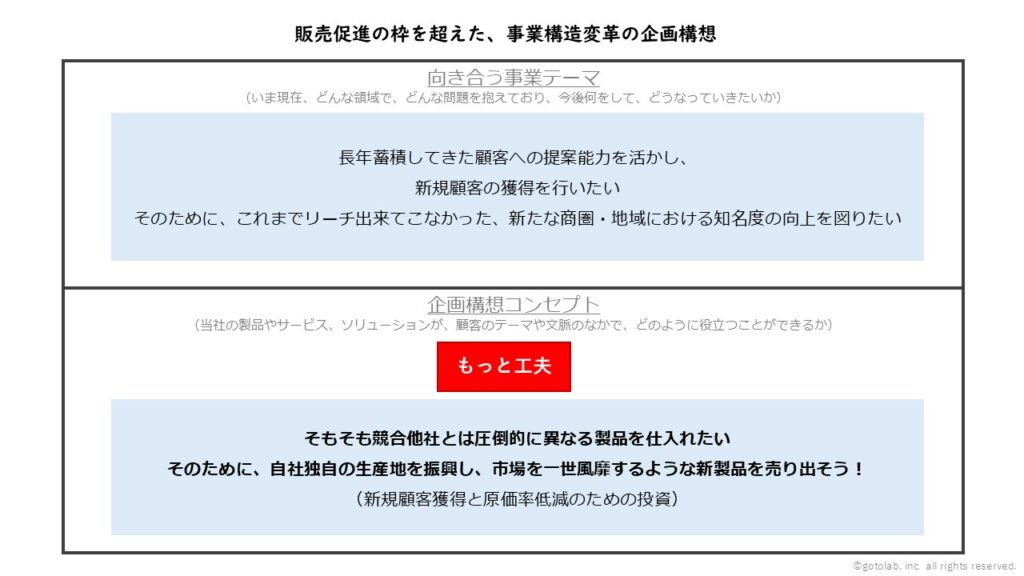

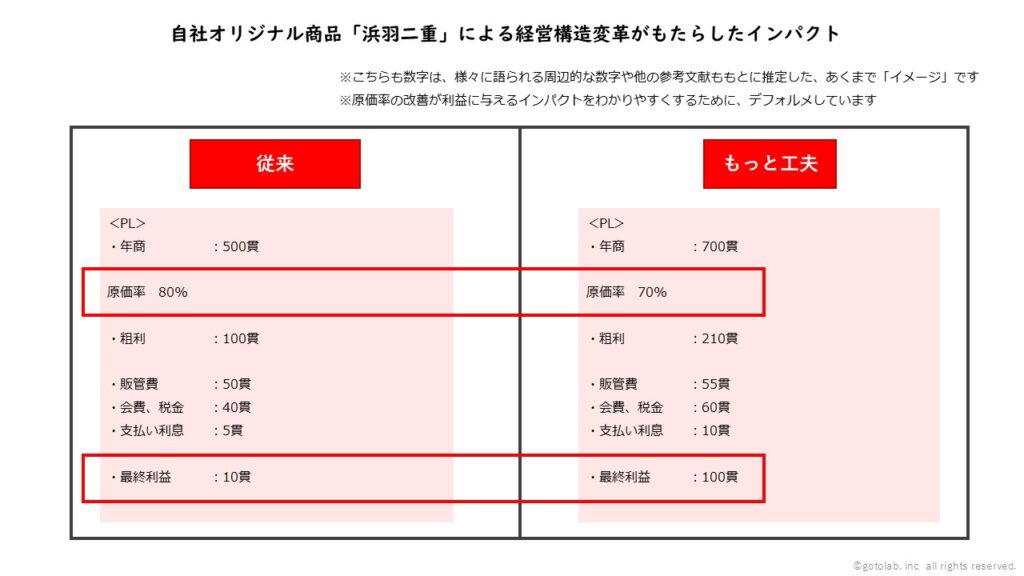

広告宣伝で成功を収めたあとに描かれるのは、事業構造変革です。同じ商品を、効率的に販売するだけでは、根本的な経営状況を変えることはできません。「浜羽二重」のエピソードでは、自社のオリジナル商品を生み出すことで、事業を根本から変えていく様子が描かれます。

例によって、数字の厳密な正確性はさておき・・・というところではありますが、この商品開発が経営にもたらしたインパクトを表現したく、以下の図も、作ってみました。

浜羽二重のエピソードでは生糸の生産から織りまでをひとつの地域に集約することで、流通における中間マージンを削減し、良質な製品をほどほどの値で売るという工夫が描かれます。現代風にいえば、まさにユニクロに代表される「SPA(ファッション商品の企画から生産、販売までを一貫して行うビジネス形態)」の先駆的形態ともいえます。

このエピソードで重要なのは「買い手の論理による、生産者の買い叩き」による原価低減ではないことです。物語では、自分たちの持ち出しで、リスクを取り、資金を投じて、産地への産業振興を図り、流通経路の合理化を実現することで、売り手よし、買い手よし、世間よしの三方よしの形で、収益構造を改善しています。

そのような事業変革がなぜ実現できるのか。世の中の仕組みや課題、ビジネスの構造を徹底的に考え、新たな形を構想するという、工夫の哲学により、実現しています。

本作の主人公たちはで「人と違うことをやる、それにより、商いと社会の潮目を変える」ということに、強いモチベーションを持つ人たちです。五鈴屋の人々が素晴らしいのは、「絶対に、工夫することを忘れない」ということです。販売促進や広告宣伝の通常の手段は「引き札(チラシ)」といまも昔も変わりませんが、広告ひとつとっても「もっと費用対効果の良い施策はないか」を彼らは考えます。

その領域は、広告宣伝や商品のマーチャンダイジング、財務戦略や販路開発、組織開発など、多岐にわたっています。

| 領域 | 通常の商家 | デメリット | 主人公たち「五鈴屋」の工夫 |

|---|---|---|---|

| 宣伝 | 引き札(チラシ)をまく | 読まれず、焚き付けにされがち | 貸し本のすき間に広告を入れる 貸し傘に自社のロゴを入れる |

| 浄瑠璃への商品提供 (セリフに店名を入れてもらう) | 芝居小屋は金銀が紐づくのを嫌う 狭き門&競争が激しい | 商品提供のみ行い、セリフは強要しない 観客側のファッションリーダーを育成する | |

| 決済 | 二節季払い(盆と正月) | 利子の分、値段が高くなる | 年五回の、五節季払いとする 顧客はその分、利子が安くなる 自社は余剰資金を投資に回せる |

| 商品 | 反物を売る | 仕入元が同じであるため 商品力で競合と差を付けにくい | ハレの衣装だけでなく、日常使いの品も扱う(裏地) 帯地に力を入れる 帯地の独自カスタマイズ商品を売り出す(五鈴帯) 帯と着物の合わせ方を助言する 自社独自の産地を育成する(浜羽二重) |

| 販路 | 屋敷売りのみ | 同業他社との競争にさらされる 商いに広がりがでない | 地方行商人への委託販売 |

| 組織 | できる人のスタンドプレー中心 正しい行動を教え、やらせる | 奉公人が育たない | 職位に関係なく、個々人に売上責任を課す 気づきのきっかけを与える |

推しポイント2:世知辛い環境を生き抜く強さ

さて、人がやらないことをやって、自分だけが大きな利益をあげると、何が起きるでしょうか。

周囲の同業からのやっかみと嫉妬、そしてパクリ問題です。

もともと「仲間」とは、流通業者同士が過当競争に陥らず、共存共栄していくための仕組みでした。「地域や客層での住み分け」というやり方で、それを実現していました。五鈴屋の工夫は、その制約を守ったうえでの工夫であり、誰に後ろ指をさされるはずもないことなのですが、「出る杭は打たれる」の言葉の通り、作中では、なにかにつけて嫌がらせを受ける様子が描かれます。

「盗品の疑いをかけられる」

「スキャンダルを言いふらされる」

「隠し子騒動をでっちあげられる」

「アイデアをマネされる」

「本当はこちらがパイオニアで、あっちが真似した側なのに、二番手だと誹謗中傷をばらまかれる」

などなど、かなり散々な目にあいます。

そこでかわされる会話が、本作の白眉です。 「金と銀」では、節目節目で必ず「盛大に、笑いなはれ」の教えが説かれます。

「ほれ、最初に教えたはずだすで。『笑う門には福きたる』て。どないにえげつないこと言われたりされたりしたかて、笑うてやり過ごしなはれ」

洗い物を離して、幸は番頭の方へ向き直る。眉間に皺が寄るのが自分でもわかった。

「愉しくないのに笑うのは難しいです」

幸のひと言が気に入ったらしく、そらそうやなぁ、と治兵衛は破顔一笑した。

「ひとというのは難儀なもんで、物事を悪い方へ悪い方へと、つい考えてしまう。それが癖になると、自分から悪い結果を引き寄せてしまうもんだすのや。断ち切るためにも、笑うた方が宜しいで」

番頭の言葉に、幸は、大きく双眸(そうぼう)を見開いた。

もちろん、ただ精神的にかわせばよい、ということではありません。知恵を絞って、己の身を守れるよう、ライバルが真似したくてもできないよう、工夫をする。それが知財戦略の本質であると、本作は語ります。

「つまり、五鈴屋の屋号に団んだ帯を片側に用いたなら、流石の真澄屋も真似はできん、いうことだすな。あの真似衆が、万が一、性懲りものう真似たなら、他店の屋号を宣伝した、いうて物笑いの種になりますなあ」

「真似されるとしても、そこまででしょう。五鈴屋ならではの商いの遣り方、お客さんへの接し方や心配りなどは、真澄屋さんがどれほど真似ようとしても、決して真似られるものではありません。江戸での商いも、そうそう容易くは行かないでしょう」

確かに、と智蔵は感じ入った様子で相槌を打った。

推しポイント3:知識を蓄え、知恵を生む「工夫の哲学」

主人公の幸が大坂から江戸に進出した先では、より大きな困難に見舞われながらも、その都度その都度、新たな工夫や商品によって状況を打開し、世の中の潮目を変えていく様子が描かれます。

●屋敷売りから店前現銀売りへとビジネスモデルを切り替える

●そのなかで、店舗のインテリアや告知方法の新たな形態を探っていく(展示用の治具や帯結び指南)

●染め物(小紋染、文字ちらし)、太物(綿や麻)など、異なる素材を手掛ける

●ちょっと嬉しいオマケや仕立てなどのサービスの充実

●湯屋、歌舞伎、相撲、遊郭など、プロモーションの協力先としての新たなパートナーを得る

●おかみへの上納金対応を迫られる

●大資本に対抗するために、呉服太物仲間の共同戦線を構築していく

●その結果として、呉服切手や町内すごろくなど、新たなセールスプロモーション活動を確立する

などなど、豊富なモチーフやエピソードが「これでもか、これでもか!」と、語られます。この作品を「スタートアップ・事業開発小説」として読むと、実に痛快でヒントに満ちたお話が満載です。

江戸篇の商品開発ストーリーで素敵なのは、その姿勢が「人に優しい」ことです。自分たちの商品を宣伝し、認知してもらうことは売上を作るうえで当然のテーマです。そして、歌舞伎や相撲などのエンターテインメントは、そんな広告宣伝のチャネルとして絶好の場。

有力な商家がお金の力で宣伝に協力させる一方で、五鈴屋の人々は知恵を絞ることで、関心や協力を得ることに心をくだきます。役者も喜び、観客も楽しみを得る。作り手である職人は、新たな価値の創造に携わる充実を、売り手である手代や丁稚も、工夫することの面白さを味わう。

そうした一連のプロセスを通して、自分たちも含め、関係する皆が利を共有しあう。近江商人が発祥と言われる、売り手よし、買い手よし、世間よしの三方よしの考え方を、楽しみながら、面白がりながら、苦労もしながら、実践していきます。

この物語を紡ぐ経糸は「工夫」の言葉です。

本作では、繰り返し繰り返し「まずは、正確な知識を得よ。そのうえで、前例や思い込みにとらわれず、思考を柔軟に耕し、新たな知恵を生み出せ」という考えが説かれます。

工夫とはなにか。「もったいない」を見つけ、それを「どうにかする」という心です。

世の中には、人が関心を寄せない「もったいないこと」がたくさんあります。

●人や物やお金、空間の余剰、滞留。

●本来あるはずのポテンシャルが、活かしきれていない。

●もっと単純に、簡単に済むはずの工程が、非効率化している。

などなど。

主人公たちは、ひとつひとつの社会現象に目をつけ、そこから発想します。そこに流れるのは「もっと、こことここが、こうだったら、もっと、こうなのに」というような思考です。その思考は、単に改善的な発想ではありません。彼らのビジネスコンセプトである「買うての幸い、売っての幸せ」という軸からブレることがないのが、素晴らしい。

●着物は、なんのために、あるのか。流通業者の社会的使命とは、なにか。

●今後、人々は、どんなものを着たいのか。どんなふうに買い物をすると、楽しいのか。

●懐豊かな者も、倹しい暮らしでも、その人らしく、真っ当に暮らす生き方ができないか。

そんな問いに貫かれ、導かれているので、この小説は、読んでいて、とても気持ちが良いのです。

まとめ

「あきない世傳 金と銀」は、明確な哲学(善悪の価値基準)に貫かれています。

善

人が気づいていない余白や機会を見つけ、費用対効果の高い施策を企画立案する

そのビジネスモデルに関わる全ての利害関係者に、見合う利が残るようにはからう

自分の扱う商品の産地や製造工程をについて、貪欲かつ謙虚に学ぶ

悪

工夫をせず、成功事例を猿真似する 権力の論理や、お金の力でなんとかする

声を上げにくい立場の者から搾取し、強制的な労働の構造で縛り付ける

価格競争力のある商品の生産者や生産地を情報封鎖し、既得権として囲い込む

善と悪は、正反対のようで、実はとても似通っています。

例えば、投資や融資。ひとくちに資金提供といっても、それは「機会創造のための支援」にもなれば「縛り付け、搾取するための枷」にもなり得る。

例えば、買収。同じ買収でも、「積み上げてきた信頼関係の引き継ぎ」にもなれば「成果の分捕り、のっとり」にもなり得る。

良い商いと、そうでない商いの差を生むのはどこなのか。いくつかのセリフを引用し、ご紹介したく思います。

「商いは利を生んでこそいう惣次の考えは、商いの基(もとい)だす。けれど、商いから情を一切抜いてしもたなら、味気ないもんだすで」

「商人いうんは、必ず算盤を弾くもんだすよってになぁ。元値が切れるような真似は決してせん、利いを出してこその商売だす。ただし、算盤の入れ方に、人間の地ぃみたいなもんが出るんはたしかだすが」

「大坂商人いうんは、金銀に汚いようで実はそうではおまへん。始末に始末を重ね、意地汚うに貯めて、使う時は綺麗に使う。金銀を動かしはしても、金銀に動かされまへん。血の通わぬ金銀に命を吹き込むのが、ほんまもんの大坂商人だすのや」

金銀を動かしはしても、金銀に動かされない。血の通わぬ金銀に命を吹き込む。至言です。そこには、自利のみならず、利他、相手も自分も大事にする、という精神が流れています。確かにそれこそが、商いの究極の哲学である、と、思えます。

最後に、幸が江戸に出た当初の初心をご紹介して、本稿を終わりたく思います。

買うての幸い、売っての幸せ。自分たちが扱う品に対し、「売りたい」と思う気持ちはとても大切だ。しかし、それがお客の「買いたい」品であるかどうか、見定めることはより重要だろう。お客の「買って良かった」という気持ちがあってこその「売って良かった」だ。

五鈴屋の商いを江戸に根付かせるには、それこそが最も大事に違いない。

必ず道を見つけてみせる、と七代目は密かに誓った。

本作の登場人物たちは、そのときどきの社会情勢を踏まえたうえで、世の中の潜在的な需要を洞察し、着想を得て、時間をかけて、アイデアを形にしていきます。その過程はもちろんフィクションですが、きっとかなり深い史実の考証を経ているのだろうと思わされる描写が豊富です。

話を展開する横糸として、麻疹禍や大火、あるいは企業間の情報流出対策といった外部環境リスク対応の模様も描かれます。経済小説として読むなら、まさに知財保護、組織開発やBCP対策を扱っているとも言えます。

本書は物語形式のスタートアップ論やマネジメント論、あるいはマーケティング論やマーチャンダイジング論として読むことが可能です。

あるいは、もっと深みのある表象文化論、あるいは経済活動における貨幣論や社会規範論としての面も持っています。

もちろん、もっとシンプルに、エンタメとして読むことも可能です。

(むしろそれこそが、一番素直な読み方だとは思いますが・・・)

それらを踏まえてなお、やはり、私にとっては、本書はとても重要なプロジェクト論を語っているように思えます。社会の一員として、よりよい社会づくりに貢献するために、なにをどうやって、どんな順番で、考えるべきなのか。物語の形で多くのヒントを与えてくれる、時代小説という枠を超えた、令和を代表する作品であると、思えてなりません。

機会があれば、ぜひ一度手にとっていただけると嬉しいです。

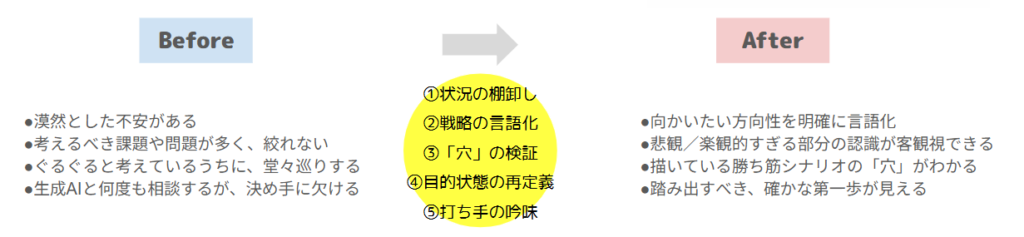

~モニター募集のご案内~

あなたの挑戦の「失敗確率を下げる壁打ち」 始めます!

新たな挑戦の失敗確率を下げる、というテーマで、オンライン壁打ちサービスをやっています!

「勇気を出して、未知に飛び出し、自分の力を試してみたい」

「やってみたいことはたくさんあるが、絞れない」

「お金のことやその他諸々のリスクなど、心配・不安も多々ある」

そんなお悩みの解消に、ご活用いただけます。

サービスの概要

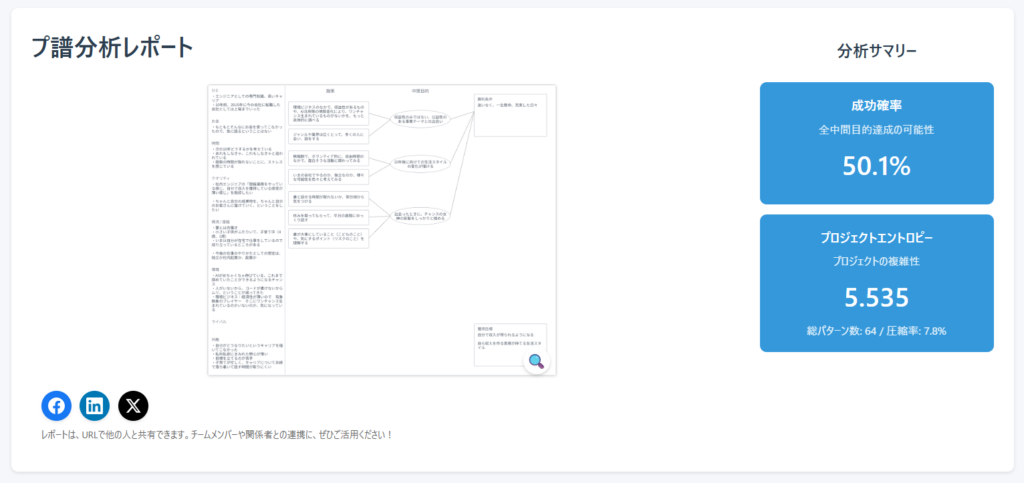

セッションは初めての挑戦の戦略シナリオを言語化、分析する専用ツール「Project Entropy Score」を活用します。

・最初の10分 自己紹介と、お悩みの全体的な内容をお伺いします

・次の20分 お考えを伺いながら、取り組みの戦略シナリオをご一緒に描きます

・次の20分 成功確率と思考の質を、定量評価します

・最後の10分 ネクストアクションの整理

サンプルレポートもご覧いただけます!

ただいま、無料トライアルを実施中!

ご予約はこちらから → https://calendar.app.google/EQG42R1SevV36VLM9

この記事の著者

プロジェクト進行支援家 後藤洋平

ものづくり、新規事業開発、組織開発、デジタル開発等、横断的な経験をもとに、何を・どこまで・どうやって実現するかが定めづらい、未知なる取り組みの進行手法を考える「プロジェクト工学」の構築に取り組んでいます。

プロジェクト能力開発やPM/PL人材不足問題の解決のために、日々、試行錯誤しながら、活動しています!

著書

・予定通り進まないプロジェクトの進め方(宣伝会議)

・紙1枚に書くだけでうまくいく プロジェクト進行の技術が身につく本(翔泳社)

・“プロジェクト会議”成功の技法 チームづくりから意思疎通・ファシリテーション・トラブル解決まで(翔泳社) 等

提供サービス実績

・現場リーダー層のプロジェクトマネジメント能力や業務課題の現状調査

・カスタマーサクセス、導入コンサルティングの組織、スキル要件整理、プロジェクト標準見直し

・PMO部門責任者の退任にともなう後任探し、引き継ぎのための業務棚卸し支援

・社員育成体系のリニューアルにともなう社内キーパーソンへのインタビュー、問題整理 等

プロジェクトや組織の悩みがあれば、ぜひお寄せください!

プロジェクトの悩みは、ひとりで悩んでいても、なかなか、解決は難しいものです。

利害関係やしがらみがないからこそ、差し上げられるヒントもあります。

ひとこと、お声がけいただければ、ご相談に乗らせていただきますので、お気軽にご連絡をいただけますと幸いです。

メールの場合: info@gotolab.co.jp まで、ご連絡ください。

参考

ゴトーラボでは、プロジェクトの企画書や計画書、MTG資料や議事録から、プロジェクト組織や進行に関する深層課題を読み解き、今後、どのような対策を打つとよいかのヒントを差し上げる、というサービスを提供しています。

数多くの深層課題に触れてきたなかで、見えてきた知見もございます。特に、SI開発やDXプロジェクト、新規事業などを中心に多くのご相談をお受けしています。

サービス紹介ページはこちら→ https://www.gotolab.co.jp/pm-skill_assesment/

この記事もおすすめ

プロジェクトワークの基本的な世界観

「プロジェクトの進め方」は1つじゃない!8つのタイプ別に考える推進アプローチ

受託/商品開発/事業開発/変革など、プロジェクトの進め方と勘どころをタイプ別に解説!

「取引」(商談・契約・納品・検収)の一連の流れを「モノ」と「プロセス」の二元的解釈によって読み解く

要望/要求/要件/仕様/設計の違いについて解説!【テンプレートあり】

テンプレートや作例も!プロマネスキル向上のヒント集

ITじゃないプロジェクトも!WBSの書き方再入門【テンプレートあり】

タスクの無間地獄に落ちないための、課題管理のコツ【テンプレートあり】

うっかり間違えやすい、「要件定義」の本質的な意味と方法【テンプレートあり】

SaaS・AI時代のITプロジェクトの鉄則

ITサービスの導入成功に必要な「プレ・キックオフ・コミュニケーション」のご紹介

SaaSを活かすか殺すかは、情報システム企画構想の質が決める【テンプレートあり】

究極の手戻り対策:作業後の「やっぱ、ここ、こうして」問題はどうするとよいか

プロジェクトの遅延やトラブルは、「キックオフ」の時点で、すでに始まっている

AI時代、それはプロジェクトの「マネジメント」でなく「デザイン」の質が問われる時代

プ譜についての解説

プ譜のワイガヤ研究会

プロジェクトの類型別攻略定跡

実体験から解説! 委託・受託型プロジェクトのよくある問題と対策

理念とリアルの相克! 事業開発の成否は「テーマとコンセプト」が握る

テーマとコンセプト

プロジェクトの企画構想に、輝きを取り戻すための「視点」と「問い」

プロジェクト進行能力を、組織的に底上げする

社員のプロジェクト進行スキルを、組織的に底上げしていくための処方箋

3つのお悩みカテゴリでわかる!PM、PL人材の層を厚くするための、打開のヒント

PM/PL人材の評価・育成の方法を徹底解説【テンプレートあり】

プロジェクト組織におけるPMの役割と、必要な個人の内的資源の話

「プロマネスキル」と「社会人基礎力」の違いを本気で考えてみる!

「PMやPMOに、コストをかける意味って、ほんとにあるの?」という素朴な疑問への答

複雑化した座組みのプロジェクトを救うのは「カリスマ的プロジェクトマネージャ」ではなく「フラットな媒介者」

シリーズ「地獄化プロジェクトからの脱出」

年商10億円の伸び悩み問題を「組織的プロジェクト進行能力」の視点で考える

趣味的な放談コンテンツ

少年漫画の金字塔「HUNTER×HUNTER」は、プロジェクト的思考のヒントのパラダイス