この記事について

この記事では近頃、わりとよく耳にするようになった「認識です」の言葉について、考えてみます。若い社員が「認識です」を多用している会社は、経営の赤信号かもしれない・・・ということを、ちょっとばかり、深堀り考察してみます。

「認識です」、とは・・・

最近、若いセールスパーソンやエンジニアと商談や打ち合わせに同席した時に「◯◯の認識です」という言葉を多用するのを見かけることが、ときどき、あります。

「認識」の言葉は、IT開発の世界の常套句で、「これこれこういう仕様だと思っていたんですけど、合ってますよね?」というニュアンスで使われるものです。IT開発は、どうしても抽象的なやりとりが多くなる。ゆえに、言ったつもり、作ったつもりのことと、出来上がったものの間が一致しないことが、わりとよくあるのです。

そんなときには、なにはともあれ、「認識」を、合わせる。

非常に合理的だし、便利な言葉だなぁと思っていたのですが、最近、この「認識です」が、多用、濫用されていて、かえって逆効果になっているように見受けられます。

「あとで怒られないために、認識ですと言っておく」

「あとで誤魔化しがきくように、認識ですと言っておく」

「自信がないから、認識ですと言っておく」

「とにかく言い分を通すために、認識ですと言い切る」

などなど。

そうした発言があまりにも多く出てしまっている場に立ち会うと、すごくこう、防衛的だなぁと思うのです。

一緒にプロジェクトを面白く、意義あるものにしようと開いていくのではなく、むしろ、ガードを堅くして、とにかく自分を守ろうとしているような印象。

守ってばかりじゃ、むしろもっとやられる

仕事の場における防衛反応は、基本的に、相手を不安にさせます。場合によってはイライラさせることも。

そうすると、発注先の人間の防衛反応を見た顧客から、さらなる攻撃反応が繰り出されます。するとまたさらに若い担当者の防衛反応を刺激して…という負のループが、積もり積もっていく。

収拾のつけにくいプロジェクトの炎上の、最初のきっかけというものは、意外とそんなところから、だったりします。

ご本人の能力レベルやポテンシャルはとても高いのに、誤ったプロジェクト観や言葉遣いによって、自ら首を絞めてしまう…という、本当にもったいないことが、非常に多く起きています。

SIerやSaaS企業で、フロント担当か開発担当かを問わず、わりとこう、お客さんから(あるいは上司から)、怒られないために、言われた通りのことをやる、とにかく言われたことだけやる、という行動が蔓延している職場があり、そうした企業では顧客満足や利益率、業務効率性の低下に苦しんでいる、というケースがしばしば見られます。

そうした問題も、元を正していくと、「怒られないように、防衛する」という価値観に根っこがあったりします。

どうすればいい?

そういった状態は、

●顧客や関係者に対して、オープンでフラットなマインドを持ち、リーダーシップを発揮する

●オーソドックスなプロジェクト管理技法を適切に理解し、複雑な業務や情報を適切にさばいていく

という両輪が揃わないと、なかなか、解消されません。

とはいえ、いまどき、会社のなかで、手取り足取り指導する余裕のある上司は、滅多にいないものです。

そんなことを思っていると、やっぱり、外部の人が、知識も実践もマインドも、寄り添い励ましながら支援する、という形が、どうしても必要なのではないかと思う今日このごろです。

育成に、未来はあるか?

ただやはり、新卒入社直後ならまだしも、なかなかこう、社員教育にコストをかけるのも考えものな今日このごろ、でもあります。

育成したところで、たちどころに、明日の売上が跳ね上がるわけでもない。もしかしたら、コストをかけて育成したあとで、さっさと転職してしまうかもしれない。

それよりも、目の前の営業、目の前の納品!受注しなければ、納品しなければ、お金は、動かない。結果を出さずして、明日はない。

一般的な経営者の感覚としては、そんなところも、あるのかもしれません。

しかし・・・しかし、です。

育成をなおざりにして、質の低い受注をし、質の低い納品をしているからこそ、お金のことで、汲々としている(せざるを得ない)のかもしれません。

将棋でいえば、飛車角ばかり振り回して、相手の王様を追いかけ回すけど、一向に詰まない将棋。

サッカーでいえば、みんなでボールに群がるばかりで、組み立てというものがないサッカー。

いちど、組織がそうした負のループに入ってしまうと、なかなか抜け出すことができません。

育成って、そんなにバカ高い大金が必要なものではありません。例えば、月給50万円の人に、たとえば3ヶ月のあいだ、毎月5万円をかけて育成する。そんなに理不尽な話ではない。

その3ヶ月のなかで得られた気づきで、その人のパフォーマンスが、10段階中3だったものが、5ぐらいに上がるだけでも、実は、会社の生産性への貢献度は、莫大なものがあったりします。

こういう話に、もし「んん?」と、アンテナが立ったら、ぜひ、一度、当社にご相談いただけますと幸いす。

この記事の著者

プロジェクト進行支援家 後藤洋平

ものづくり、新規事業開発、組織開発、デジタル開発等、横断的な経験をもとに、何を・どこまで・どうやって実現するかが定めづらい、未知なる取り組みの進行手法を考える「プロジェクト工学」の構築に取り組んでいます。

プロジェクト能力開発やPM/PL人材不足問題の解決のために、日々、試行錯誤しながら、活動しています!

著書

・予定通り進まないプロジェクトの進め方(宣伝会議)

・紙1枚に書くだけでうまくいく プロジェクト進行の技術が身につく本(翔泳社)

・“プロジェクト会議”成功の技法 チームづくりから意思疎通・ファシリテーション・トラブル解決まで(翔泳社) 等

提供サービス実績

・現場リーダー層のプロジェクトマネジメント能力や業務課題の現状調査

・カスタマーサクセス、導入コンサルティングの組織、スキル要件整理、プロジェクト標準見直し

・PMO部門責任者の退任にともなう後任探し、引き継ぎのための業務棚卸し支援

・社員育成体系のリニューアルにともなう社内キーパーソンへのインタビュー、問題整理 等

プロジェクトや組織の悩みがあれば、ぜひお寄せください!

プロジェクトの悩みは、ひとりで悩んでいても、なかなか、解決は難しいものです。

利害関係やしがらみがないからこそ、差し上げられるヒントもあります。

ひとこと、お声がけいただければ、ご相談に乗らせていただきますので、お気軽にご連絡をいただけますと幸いです。

メールの場合: info@gotolab.co.jp まで、ご連絡ください。

参考

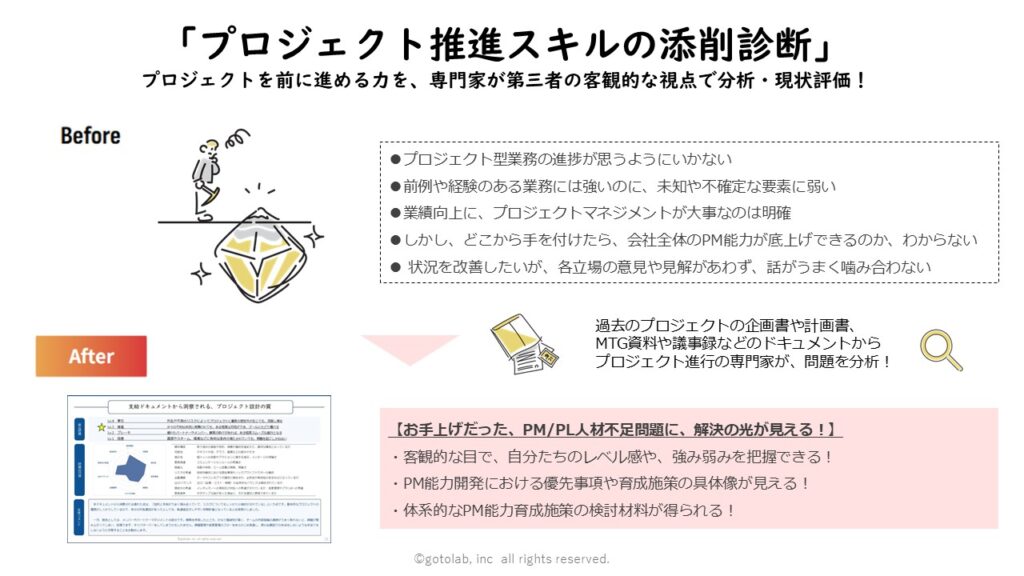

ゴトーラボでは、プロジェクトの企画書や計画書、MTG資料や議事録から、プロジェクト組織や進行に関する深層課題を読み解き、今後、どのような対策を打つとよいかのヒントを差し上げる、というサービスを提供しています。

数多くの深層課題に触れてきたなかで、見えてきた知見もございます。特に、SI開発やDXプロジェクト、新規事業などを中心に多くのご相談をお受けしています。

サービス紹介ページはこちら→ https://www.gotolab.co.jp/pm-skill_assesment/

この記事もおすすめ

プロジェクトワークの基本的な世界観

「プロジェクトの進め方」は1つじゃない!8つのタイプ別に考える推進アプローチ

受託/商品開発/事業開発/変革など、プロジェクトの進め方と勘どころをタイプ別に解説!

「取引」(商談・契約・納品・検収)の一連の流れを「モノ」と「プロセス」の二元的解釈によって読み解く

要望/要求/要件/仕様/設計の違いについて解説!【テンプレートあり】

テンプレートや作例も!プロマネスキル向上のヒント集

ITじゃないプロジェクトも!WBSの書き方再入門【テンプレートあり】

タスクの無間地獄に落ちないための、課題管理のコツ【テンプレートあり】

うっかり間違えやすい、「要件定義」の本質的な意味と方法【テンプレートあり】

SaaS・AI時代のITプロジェクトの鉄則

ITサービスの導入成功に必要な「プレ・キックオフ・コミュニケーション」のご紹介

SaaSを活かすか殺すかは、情報システム企画構想の質が決める【テンプレートあり】

究極の手戻り対策:作業後の「やっぱ、ここ、こうして」問題はどうするとよいか

プロジェクトの遅延やトラブルは、「キックオフ」の時点で、すでに始まっている

AI時代、それはプロジェクトの「マネジメント」でなく「デザイン」の質が問われる時代

プ譜についての解説

プロジェクトの類型別攻略定跡

実体験から解説! 委託・受託型プロジェクトのよくある問題と対策

理念とリアルの相克! 事業開発の成否は「テーマとコンセプト」が握る

テーマとコンセプト

プロジェクトの企画構想に、輝きを取り戻すための「視点」と「問い」

プロジェクト進行能力を、組織的に底上げする

社員のプロジェクト進行スキルを、組織的に底上げしていくための処方箋

3つのお悩みカテゴリでわかる!PM、PL人材の層を厚くするための、打開のヒント

PM/PL人材の評価・育成の方法を徹底解説【テンプレートあり】

プロジェクト組織におけるPMの役割と、必要な個人の内的資源の話

「プロマネスキル」と「社会人基礎力」の違いを本気で考えてみる!

「PMやPMOに、コストをかける意味って、ほんとにあるの?」という素朴な疑問への答

複雑化した座組みのプロジェクトを救うのは「カリスマ的プロジェクトマネージャ」ではなく「フラットな媒介者」

シリーズ「地獄化プロジェクトからの脱出」

年商10億円の伸び悩み問題を「組織的プロジェクト進行能力」の視点で考える

趣味的な放談コンテンツ

少年漫画の金字塔「HUNTER×HUNTER」は、プロジェクト的思考のヒントのパラダイス